Теперь буду показывать павильон с трех доступных сторон и перейду к более подробной истории дворца.

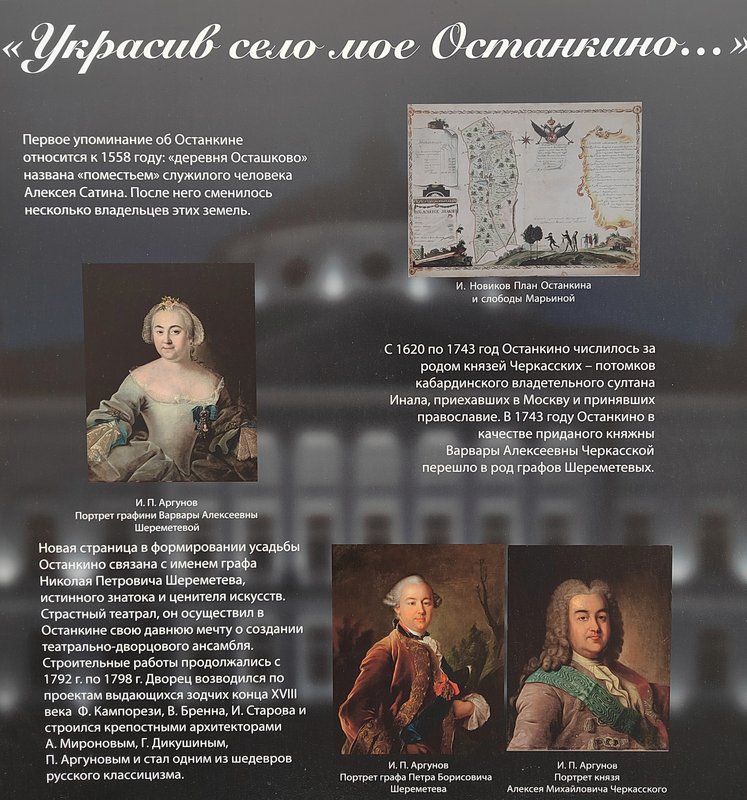

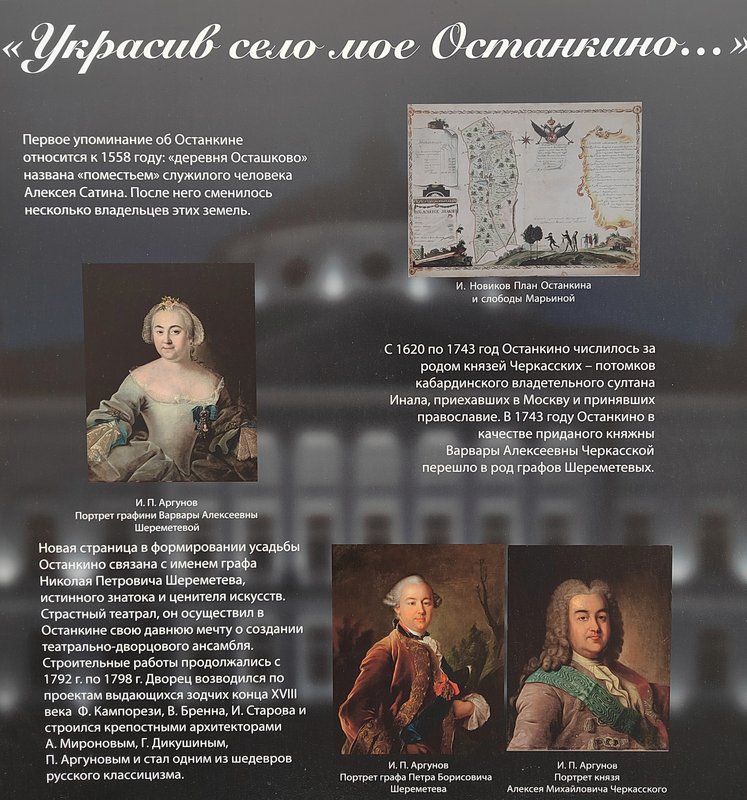

История Останкино началась еще в XVI веке, когда деревню Осташково впервые упомянули в межевых книгах. Она имела репутацию вымороченного хозяйства, так как регулярно возвращалась в казну.

С 1580-х и до 1620 это вотчина Щелкалова Василия Яковлевича и его сына Ивана Васильевича Щелкалова (ум. 1620). При нём в имении был построен боярский дом, посажена роща и заложена деревянная церковь, освящённая во имя Святой Троицы. Щелкаловские здания были уничтожены в Смутное время, до настоящего времени сохранился лишь вырытый при нём пруд.

В 1620 — 1743 годах это уже владения князя Ивана Черкасского, Останкино оставалось вотчиной его рода более 120 лет. Унаследовавший земли племянник князя Яков Черкасский обустроил в Останкино охотничьи угодья, а его сын Михаил вместо обветшавшей деревянной церкви велел возвести каменную.

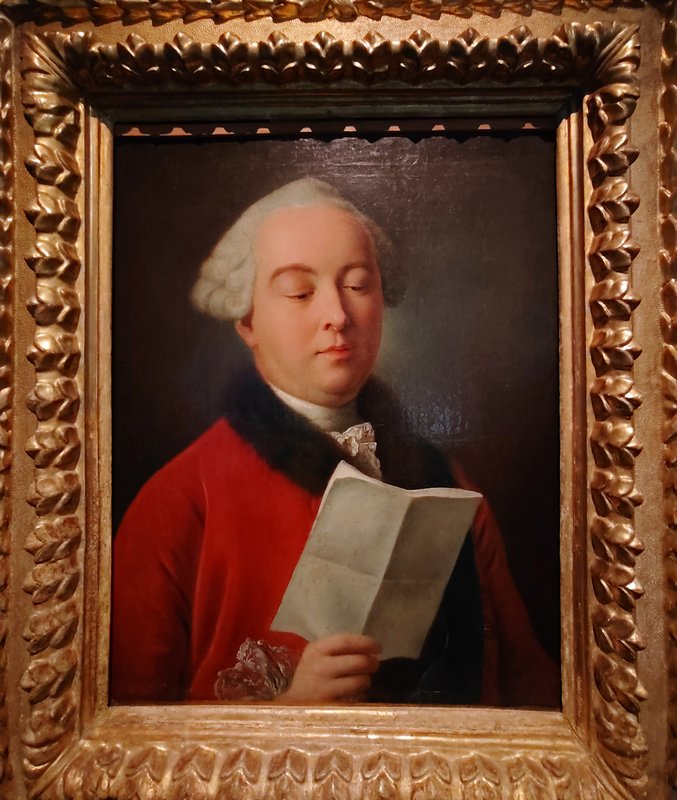

В 1743 году княгиня Варвара, единственная дочь канцлера Российской империи Алексея Черкасского, вышла замуж за графа Петра Шереметева, объединив два богатых и знатных российских рода. Вошедшая в приданое усадьба принадлежала Шереметевым вплоть до 1917 года.

Поскольку Петр Шереметев регулярно жил в своей родовой усадьбе в Кускове, Останкино при нём было хозяйственной вотчиной. По его указанию на этой территории организовали регулярный сад квадратной формы, выстроили теплицы и оранжереи, в которых выращивались лимоны, персики, гранаты, миндаль, фиговые и оливковые деревья.

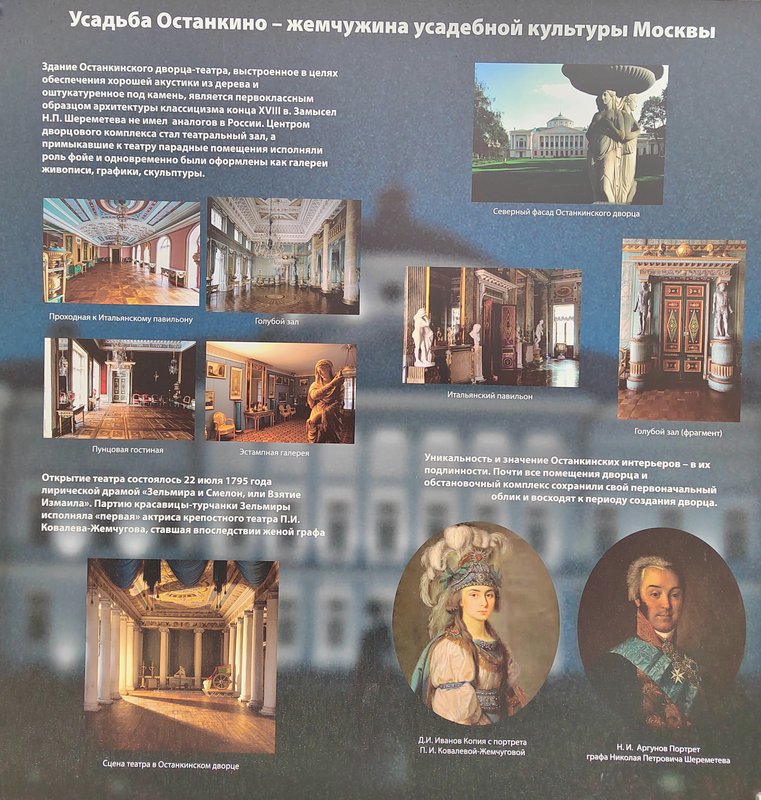

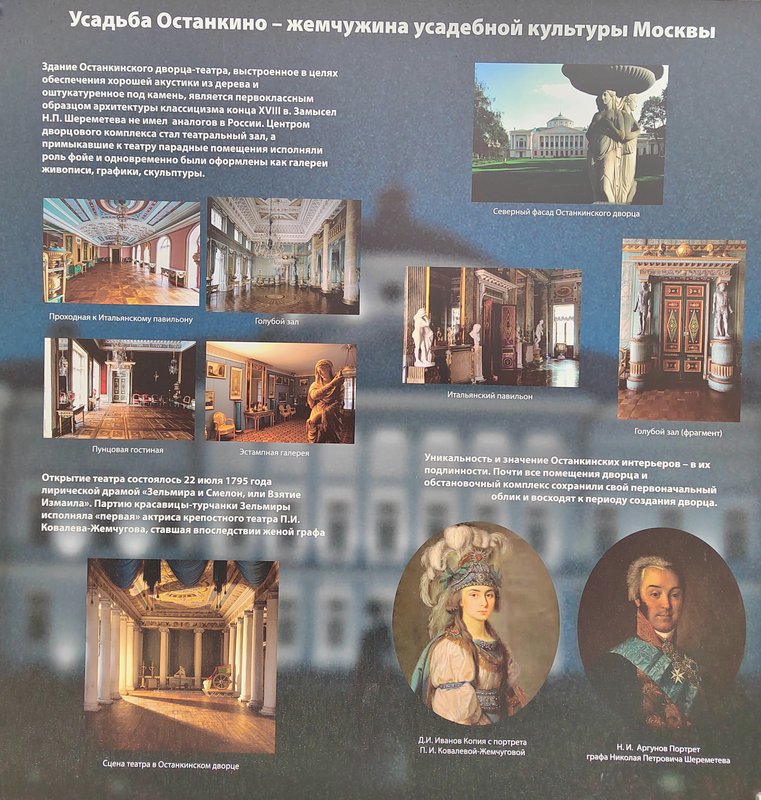

Расцвет усадьбы связан с его сыном, Николаем Петровичем Шереметевым, который сделал Останкино своей летней резиденцией и создал театральную труппу, состоявшую из более чем 300 человек. При нём Останкино стало одним из самых красивых усадебных ансамблей России[. Николай Шереметев был человеком высокообразованным, увлекался искусством и идеями Просвещения. Он решил воплотить в России одну из этих идей: построить «пантеон искусств» — здание, которое бы совмещало в себе театр, картинную галерею и библиотеку. В 1792 году в Останкине началось строительство дворца-театра по проекту архитекторов Франческо Кампорези, Ивана Старова и Винченцо Бренна. Открытие театра состоялось в июле 1795 года, отделка интерьеров завершилась к 1798 года.

В 1797 году в штате театра состояло около 170 человек (среди актёров Жемчугова Прасковья Ивановна и Гранатова Татьяна Васильевна. В репертуаре театра более 100 опер, комедий и балетов.

Реализацией проекта и оформлением занимались крепостные зодчие Шереметева — Павел Аргунов, Григорий Дикушин и Алексей Миронов.

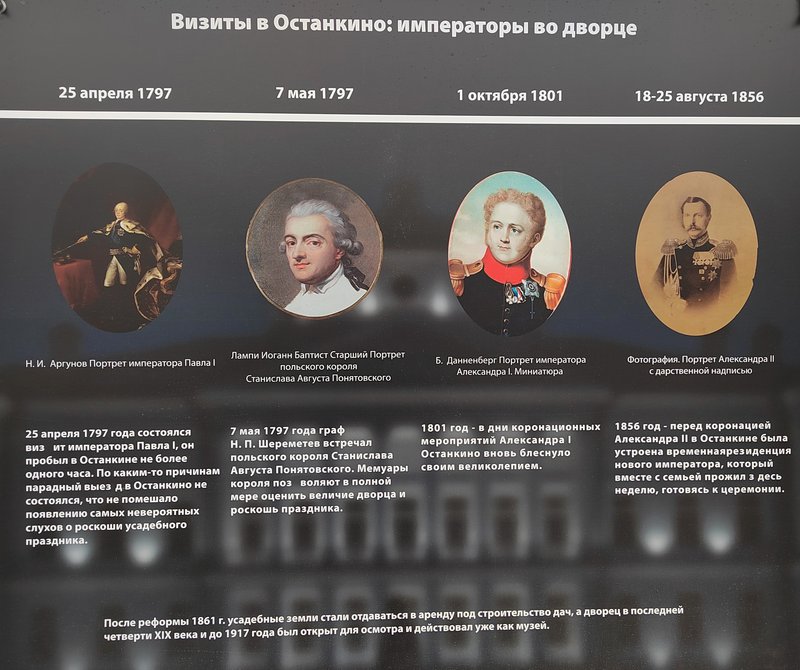

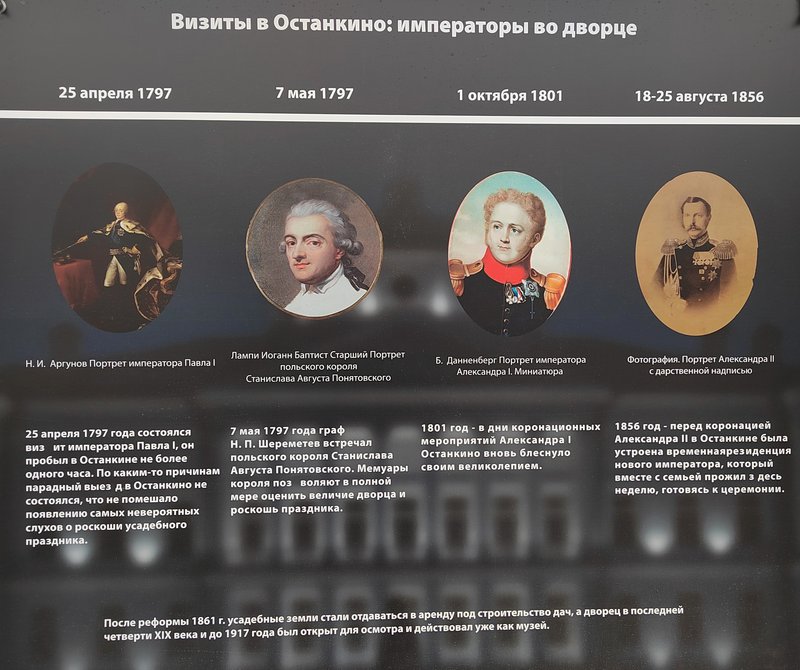

В 1797 здесь побывали император Павел I и польский король Станислав Август Понятовский, в 1801 году император Александр I во время его коронационных торжеств. Сохранились сведения о том, что в Останкинском дворце Александром II был подписан проект закона об отмене крепостного права.

После смерти Ковалёвой-Жемчуговой в 1803 году Н. П. Шереметев Останкино почти не посещал. В конце XIX века усадьба вошла в черту г. Москва. Во второй четверти XIX века графская усадьба начала постепенно приходить в упадок. Побывавший здесь в 1830-х годах Александр Пушкин отмечал: "Роговая музыка не гремит в рощах Останкино и Свирлово (Свиблово)… Плюшки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а некогда усаженных миртовыми и померанцевыми деревьями, насчитывающими сотни лет своего существования. Барский дом дряхл…"

С 1890-х приусадебная территория Останкино начала застраиваться дачами

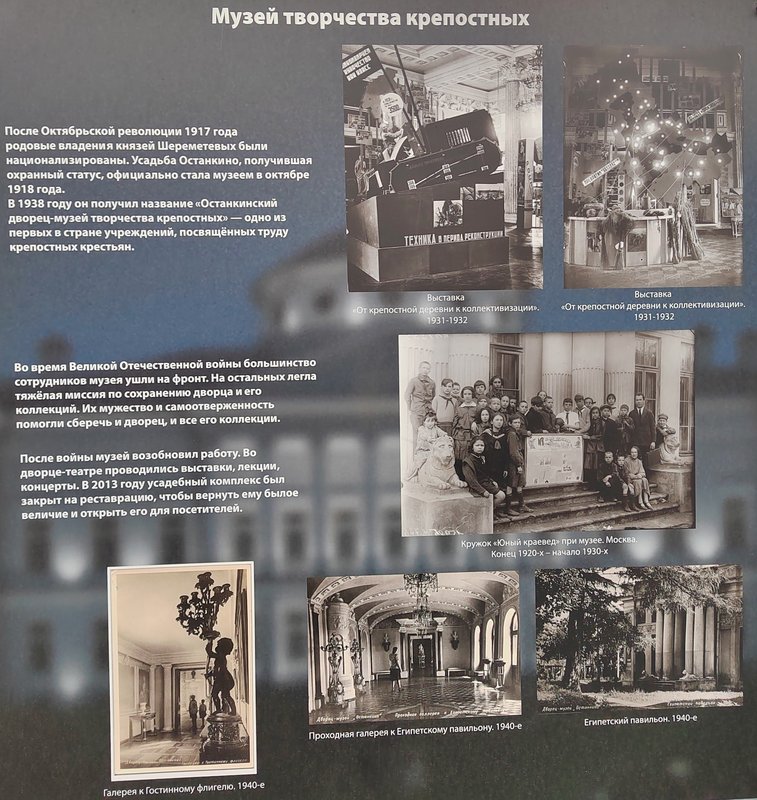

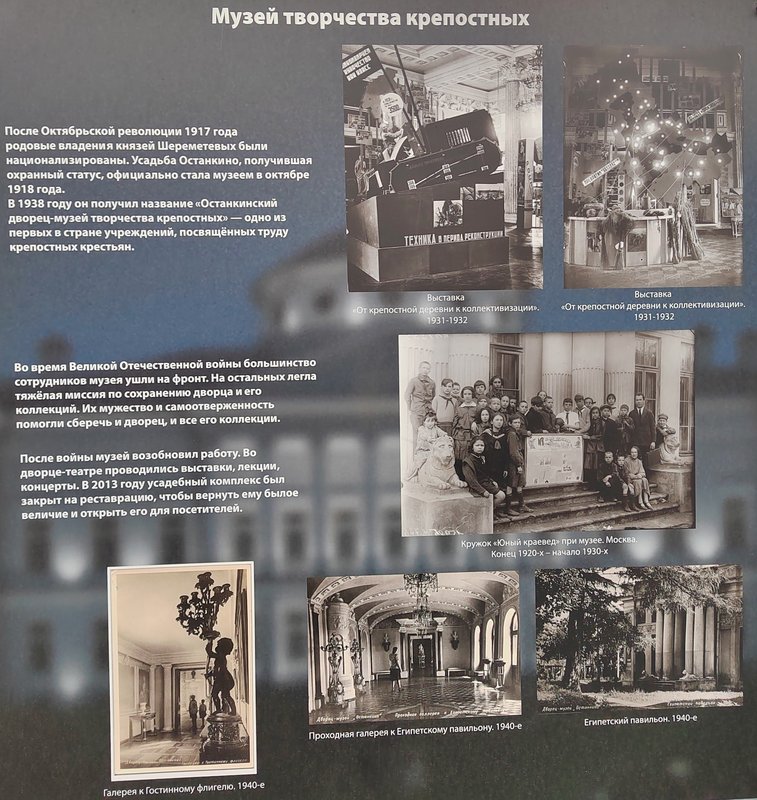

После 1918 года дворец был национализирован, а 1 мая 1919 года открыт для посещения в качестве краеведческого музея. В 1930-е годы реорганизован в Историко-художественный музей.

В 1938 году учреждение было переименовано в «Останкинский дворец-музей творчества крепостных», потому что сам дворец и его интерьеры были оформлены крепостными зодчими и художниками Шереметевых, а труппа театра состояла из актёров, находившихся в личной зависимости.

Павильон имеет два отличающихся фасада с колонными портиками

С 1992 года бывшее имение Шереметевых носит название Московский музей-усадьба Останкино.

Коллекции музея разнообразны и состоят как из личных вещей графов Шереметевых, так и предметов, собранных после революции. В частности, до закрытия на реконструкцию здесь были представлены коллекция русского портрета XVIII—XIX веков, собрание золоченой и наборной мебели XVIII — первой половины XIX века, собрание русского, европейского и восточного фарфора и другие коллекции]. Общий фонд музея насчитывает порядка 20 тысяч различных предметов.

Это восточный портик

и я переступала тихонько.

и я переступала тихонько.