Экскурсия в детскую больницу Св.Владимира.

Третий год в первые дни сентября перед днем города в Москве проводят бесплатные экскурсии в новые корпуса больниц. Обычно их сдачу в эксплуатация приурочивают ко Дню города и вот перед тем, как сюда доставят первых пациентов, жителям города и гостям столицы предоставляют возможность посмотреть что же в итоге получилось. В прошлые два года это были флагманские центры СКЛИФа, больниц им Пирогова, им Буянова, им Филатова и др. В этом году завершили строительство нового корпуса Детской больницы Святого Владимира ( кому то понятнее - это бывшая Русаковская).

Прошлые два года я не ходила на эти экскурсии, теперь понимаю, что зря. Попасть на них легко, групп много, каждые 10 минут запускают.

К больнице Св.Владимира у меня особое отношение - сюда дважды попадал мой внук с травмами. К сожалению, дети, особенно мальчики, не умеют заботиться сами о себе, а наш так вообще. Поэтому он уже познакомился с двумя больницами, а сюда, в больницу Св.Владимира аж два раза. И сейчас его лечение ( травма позвоночника) продолжается периодически в загородном реабилитационном центре при этой больнице и еще не закончено. Так что я решила пойти сюда на экскурсию.

Но я без истории не могу, поэтому несколько слов о том. когда больница возникла, как менялось ее название. (Правда, несколько слов не получилось, а вышло очень много текста  , но мне было интересно , может и не только мне....)

, но мне было интересно , может и не только мне....)

Сейчас ее полное название Детская клиническая больница Святого Владимира

https://dgkbsv.mos.ru

Адрес ул. Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3

В советское время - больница № 2 имени И. В. Русакова

Благотворительность в России составляла важную сторону духовной жизни общества. Это пришло издревле, от святого равноапостольного князя Владимира, который, отдав десятую часть своих доходов на дела церковного благотворения, передал попечению церкви всех беспомощных, больных и увечных. Представители разных сословий отдавали нуждающимся то, что имели: имущие – состояния, небогатые – силы и время. Светочем благотворительности являлась Москва. Парадный Петербург был казенным, столичным, государственным городом, а патриархальную купеческую Москву называли обителью милосердия. Благочестие московского купечества определялось религиозным укладом жизни, который не позволял в житейской суете и мирских заботах забыть о незримом присутствии иного, высшего бытия. Успех воспринимали, как Божье благословение. Про богатство говорили, что Бог дал его в пользование и потребует по нему отчета. Богатство нужно было не только приумножить, но и поделиться с бедным. Размах благотворительности на важные общественные нужды изумляет. На средства московских купцов и промышленников возникали храмы, музеи, библиотеки, училища, богадельни, детские приюты, общины сестер милосердия, амбулатории. Почти все московские больницы и клиники девятнадцатого века учреждены и построены на частные пожертвования.

Не стала исключением и Детская больница святого Владимира, её основал Павел Григорьевич фон Дервиз.

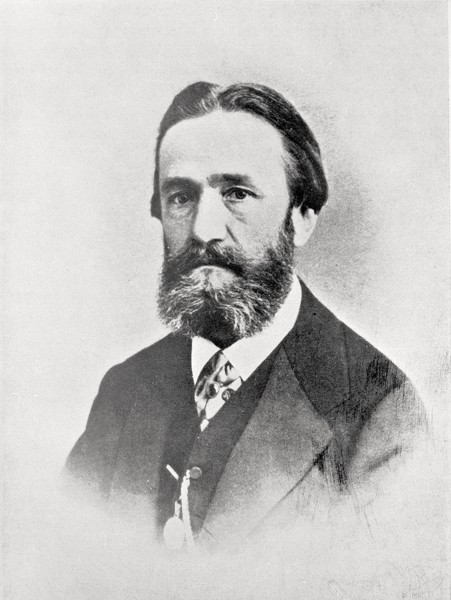

П.Г. фон Дервиз

Фон-Дервизы (от немецкого фон-дер-Визе) — русский дворянский род, происходящий из Гамбурга, известен в России с петровских времен. Павел Григорьевич фон Дервиз был предпринимателем и крупным промышленником, он строил железные дороги, организовав компанию на паях с другим «железнодорожным королём» России Карлом Фёдоровичем фон-Мекк.

Про Павла фон Дервиза и про фон Дервизов вообще можно рассказывать бесконечно долго, но мне это лучше делать в питерских темах. А здесь речь о больнице.

Старшие дети Павла фон Дервиза умерли во младенчестве. Самого старшего из них звали Владимиром. Именно его памяти обязана своим существованием нынешняя детская больница.

В 1872 году Дервиз обратился к московскому генерал-губернатору князю В. А. Долгорукову со следующим письмом: «В Москве проведены мною лучшие годы моей общественной деятельности. Посему исключительно там, и ничем иным, как устройством образцовой Детской Больницы, я желал бы почтить память всех старших детей [Владимир (1854—1855) и Андрей (1868—1869)], утраченных мною в России. На это богоугодное дело я предназначаю капитал в четыреста тысяч».

Фон Дервиз не строил больницу сам — как Бахрушины, например. Он передал деньги (400 тысяч рублей) московским властям, и жестко оговорил условия своего пожертвования. Одним из них (и самым простым) было имя больницы. Павлу Григорьевичу было важно, чтобы больница носила имя святого покровителя его покойного сына Владимира, чтобы тут была домовая церковь Святого Владимира, которая одновременно была бы семейным склепом фон Дервизов.

Второе условие - построить и содержать её в соответствии с образцовой больницей Принца Ольденбургского в Петербурге .

Дело в том, что все больницы (а детей в то время лечили во взрослых больницах) представляли собой единый комплекс с общими палатами. Такое понятие, как карантин, отсутствовало по определению. И это при том, что дети, в отличие от взрослых, болеют специфическими детскими инфекциями: скарлатиной, корью… А детская смертность носит чудовищные масштабы. Однако больница Петра Ольденбургского на Лиговском проспекте, открытая в 1869 году, была заведением нового типа. Герцог не только выделил на нее деньги, но и патронировал заведение. Прежде, чем построить больницу, он отправил в Европу будущего главного врача больницы Раухфуса.

В Германии, где очень плотно занимались вопросами педиатрии (практически все педиатры России были немцами) было создано учение о гигиене. Его создателем был Эрисман, который впоследствии стал главным гигиенистом России. Со специалистами-гигиенистами как раз и познакомился Раухфус. Он изучил как устроены больницы Германии. Вернувшись в Россию и руководствуясь полученным опытом, он построил больницу в Санкт-Петербурге. Главная особенность ее заключалась в том, что больничные корпуса стояли отдельно друг от друга, а также отсутствовали общие палаты. Это позволяло не дать распространиться инфекции, и обеспечить быстрое выздоровление пациентов.

В Москве, на Малой Бронной, с 1842 года уже существовала детская больница Московского воспитательного дома. Она располагалась в усадьбе вдовы Неклюдовой, но имела всего один корпус, то есть не вполне соответствовала санитарным нормам, и была рассчитана всего на сто коек. К тому же несколько раз в больнице были пожары. После очередного, в 1880 году, она была закрыта. Одним словом, письмо фон Дервиза и его предложение о строительстве образцовой больницы была для московских властей как нельзя кстати.

Третьим, и последним требованием Павла Григорьевича к строительству больницы, было оговоренное число пациентов. Больница должна быть рассчитана на 180 коек, сто из которых (бесплатные) предназначались для сирот и детей беднейших родителей. Другое дело, что капитал на содержание больницы, как это было принято, Павел Григорьевич не оставил.

Все труды по строительству больницы легли на плечи московского городского головы князя Александра Алексеевича Щербатова.

А.А. Щербатов

Уже в 1874 году проект по строительству был утвержден Думой, сформирован специальный комитет, и строительство началось. Щербатов был человеком рачительным, и очень скрупулезно отпускал деньги на строительство больницы. Он постоянно отчитывался за каждую потраченную копейку. Любопытно, что итоговая смета на строительство составила 399142 рубля, то есть ровно столько, сколько было выдано фон Дервизом.

Под больницу были выделены земли в районе Сокольников, в березовой роще на набережной Яузы.

Основные здания больницы были сооружены по проекту московского архитектора Н. А. Тютюнова и приглашённого из Санкт-Петербурга академика Р. А. Гёдике.

За два года было построено восемь кирпичных корпусов. В трех основных каменных комплексах располагались: хирургического и терапевтическое, амбулаторное и диагностическое отделение, а также отделение для больных корью. Всё оборудование и оснащение (водяное отопление, канализация) было самым современным. Ведь больницу строил (и вообще, предложил проект строительства) петербургский архитектор профессор Р.А. Гедике. Содействовал ему в этом главный врач больницы Петра Ольденбургсокго Карл Раухфус. Во-первых, у последнего был опыт строительства петербургской больницы. Во-вторых, многие конструктивные решения в планировке он предлагал, как действующий врач, как человек, который на опыте знает, что и как должно располагаться в больнице.

При больнице была построена церковь Живоначальной Троицы, изначально деревянная.

Было построено также пять деревянных отдельно стоящих больничных корпусов, предназначенных для отделений скарлатины, оспы, и дифтерии. Остальные здания, а в общей сложности их было двадцать, являлись хозяйственными постройками: пекарня, кухня, корпуса для проживания врачей. Последние жили здесь на полном обеспечении — имея, таким образом, возможность постоянно находиться рядом с пациентами.

В каждом корпусе палаты были рассчитаны на двух пациентов с общей площадью до 60-ти квадратных метров. Обязательно имелась внутренняя рекреация и веранда, на которой выздоравливающие могли гулять и играть. Сначала дети начинали гулять на верандах, а потом в березовой роще, воздух которой способствовал быстрой поправке пациентов. И действительно, в этом лесном массиве, с поднимающейся от реки Яузы прохладой, не было привычного городу сухого воздуха.

Дополняли устройство «не только рациональное, но даже с некоторой долей роскоши» - превосходные железные кровати и белье, кухня с приготовлением блюд паром, прачечная с огромными водяными резервуарами, с машинами для дезинфекции, стирки и катания белья, аптека. На каждую из 180 коек приходилась площадь в 13 кв.м при высоте помещений 3 метра.

15 июля 1876 года больница была открыта для приёма больных.

Объявление в московских газетах гласило: «В больницу принимаются дети до 12-летнего возраста и новорожденные, прием больных ежедневно от 8 до 12 часов, не исключая праздничных и воскресных дней. Трудно больные принимаются во всякое время дня и ночи. Никакой платы за лечение в больнице и от приходящих за врачебные пособия и лекарства не требуется, т.к. содержание больницы город принял на себя».

После того, как строительство завершилось, Городская Дума под влиянием Щербатова приняла решение взять на себя все расходы на содержание больницы. Таким образом, больница стала полностью бесплатной.

Был создан Попечительский совет, в который входили великосветские дамы: княгиня А.В.Трубецкая, графиня Л.В.Комаровская, графиня Н.П.Стенбок и другие. Они патронировали лечебное заведение и следили за всеми расходами. Многие знатные особы и состоятельные купцы содержали именные койки в больнице.

В больнице работали педиатры, которые по сути создали российскую школу педиатрии и хирургии. В большинстве своем они были выходцы из Санкт-Петербурга, которые переводились в Москву из больницы принца Ольденбургского.

А что же фон Дервиз? Дочка его, Варенька, упала в Лугано с лошади, и эта травма послужила толчком к развитию страшной семейной болезни. Её отправили в Германию, но, несмотря на усилия врачей, справиться с болезнью не удалось. Варвара Павловна фон Дервиз умерла в Бонне в 1881 году, в возрасте шестнадцати лет. Павел Григорьевич был безутешен. Он поехал забирать тело дочери, но по дороге скончался от сердечного приступа прямо на железнодорожном вокзале. Он действительно очень ее любил. В Москву привезли хоронить сразу два гроба.

И тогда же, в 1881 году, вдова фон Дервиза, Вера фон Дервиз, передала Щербатову еще 220 тысяч рублей — для того, чтобы из деревянной Троицкой церкви построить каменную, с фамильной усыпальницей. Церковь в псевдорусском стиле, украшенную по фасаду изумительными изразцами, строил архитектор А. Попов. Уже в 1883 году она была освящена.

Звание «лучшая в своем роде», а также золотая медаль были получены детской больницей св. Владимира на Всемирной выставке в Брюсселе в 1882 году.

Возглавлял лечебную работу на протяжении первых 20 лет приглашенный из Петербургской больницы принца Ольденбургского опытный доктор и организатор Павел Александрович Вульфиус.

Старшим врачом хирургического отделения с первого дня в течение 36 лет был превосходный хирург Василий Васильевич Иршик. Почти 30 лет с момента основания больницы работал старшим врачом терапевтического отделения, а затем и главным врачом Станислав Иосифович Василевский. С 1878 года в течение 40 лет в больнице работал прекрасный инфекционист Владимир Иванович Дреер. Именно эти люди определили на многие годы направление и стиль работы больницы: сильная хирургия, в том числе амбулаторная, безотказность в приеме любых заразных больных и прекрасная клиническая база для усовершенствования врачей. Вся клиническая работа велась штатными старшими врачами отделений. Они жили при больнице на полном материальном обеспечении и имели возможность круглосуточно находиться при больных.

В результате больница стала подлинной кузницей кадров для открывавшихся впоследствии детских больниц: Ольгинской, Софийской, Морозовской, а также школой педиатрии для частнопрактикующих врачей.

К 25-летию больницы по стационару за год проходило 3000 больных, число посещений в амбулатории достигало 51000 в год.

После революции 1917 года новые власти переименовали больницу, тем самым нарушив одно из условий её основателя. Больница получила имя погибшего при подавлении кронштадтского восстания 1921 года большевистского комиссара И. В. Русакова — врача по образованию, революционера по профессии.

В 1924 году вышел указ о закрытии церквей при больницах, поэтому и церковь, и склеп ждала аналогичная бахрушинскому склепу судьба. Сначала в храме была организовано общежитие, потом клуб. В усыпальнице Дервизов устроили склад, а в шестидесятые годы разместили бойлерную больницы.

В больнице имени И.В.Русакова никакого попечительского совета и благотворительного общества быть не могло. Исчезли именные кровати, как исчезли и их содержатели, пропали питомники и оранжереи. Ветшали стены зданий, некогда столь прекрасных, исчезали остатки парка, а на их месте возникали безликие сооружения…

Во время Великой Отечественной войны больница не прекращала работу. Сюда поступали дети, и воспоминания врачей того периода невозможно читать без слез.

Однако чудесным образом традиции, высокий профессиональный уровень и достойный нравственный облик больницы сохранялись и в советское время. Старая гвардия не сдавалась: ещё в 50-60-е годы в больнице трудились специалисты, пришедшие в неё до революции.

Русаковская больница не только не уронила честь Владимирской, но и приумножила её славу. Количество коек в советские годы выросло до 1320, количество отделений – до 25. Больницу знали, ценили и любили не только москвичи. Городская по статусу, но расположенная вблизи трех вокзалов, она никогда не отказывала в приеме детям самых отдаленных окраин страны. В 1976 году больницу наградили орденом Трудового Красного Знамени.

В 1991 больнице возвращено историческое название, а церковь стали восстанавливать.

15 апреля 1994 года восстановленная церковь Троицы Живоначальной была вновь освящена. В 1995 году в ней были возобновлены богослужения. В настоящее время церковь открыта ежедневно, богослужения проводятся по воскресным и праздничным дням. Каждую пятницу в храме служат молебны о здравии детей, находящихся в больнице на излечении. Согласно желанию родителей настоятель храма священник Павел Дорофеев проводит в стационаре таинства причащения детей и крещения тяжелобольных новорожденных в отделении реанимации. Но и сегодня над склепом семьи фон Дервиз в церкви расположена бойлерная.

Вот так выглядит церковь сейчас (фото из интернета)

Больница занимает большую территорию, на ей два больших корпуса, соединенных переходами, построенные в видимо в конце брежневской эпохи. Внутри там неплохо, ремонты были, в одном из корпусов мой внук лежал.

Новый корпус числится пока под номером 12А. Что же касается обозначенного на карте Исторического корпуса, то от него один стены без крыши.