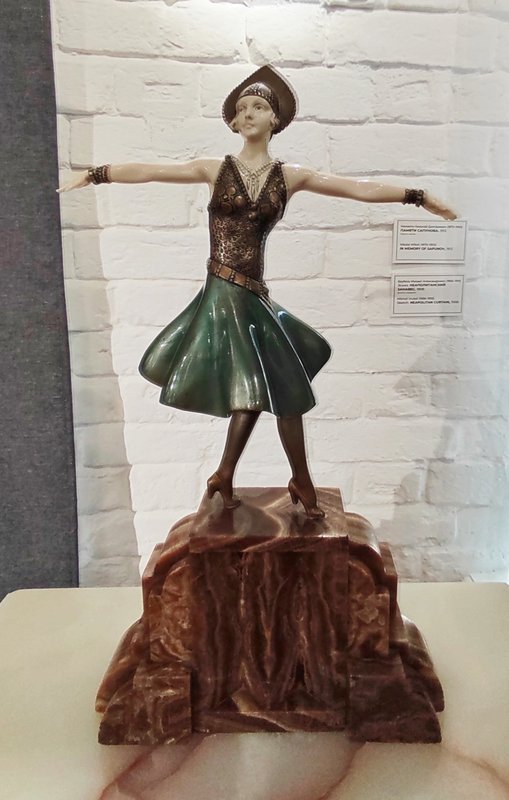

Константин Сомов "Портрет Александры Левченко" 1934г.

Константин Андреевич Сомов не только знаменит на весь мир талантом, но и считается русским художником, чьи картины оцениваются очень дорого. У этого человека не просто необычайно талантливые работы, но интересна сама жизнь, которую он прожил, а имена его друзей столь знамениты, что их знают все ценители искусства.

Мальчишке, родившемуся в 1869 году в Санкт-Петербурге, была прямая дорога в творческую жизнь. Если твой папа художник, историк искусства, да еще и хранитель Эрмитажа, то тебя с детства будут окружать мировые шедевры. В доме, где вырос Константин Андреевич Сомов, его отец хранил собственную коллекцию рисунков и старинных гравюр. С ранней юности Костя отличался от других мальчишек. Хотя бы тем, что любил играть в куклы и больше общался с девочками, чем с ребятами. Но, когда он поступил в гимназию, у него все же появился первый друг. С Димой Философовым они как-то сразу сблизились, и в свою дружбу не дозволяли вмешиваться никому. Они много времени проводили вдвоем, их объединяли интересы. Конечно, многим это казалось странным, и, возможно, вскоре бы все поняли, что это не просто дружба. Но проучились приятели в частной гимназии недолго, и вскоре друзья расстались. Дмитрия отослали на лечение в Италию, а Константин стал учеником Академии художеств. И преподавал ему три года сам Илья Репин. Но Академию он покинул еще до ее окончания, уехал в Париж, а когда вернулся в 1899 г, узнал, что Дмитрий завел себе нового дружка. Им стал Сергей Дягилев. Кстати, именно Дягилев организовывал Сомову выставки и популяризировал его творчество. О том, что Сергей увел у Сомова дружка, они просто предпочитали молчать. А позже все они – Сомов, Дягилев, Философов и Бакст создали журнал «Мир искусства». Безусловным лидером в числе создателей журнала был Сомов. Это издание знакомило читателей с новым жанром в живописи, авторство в котором принадлежит именно Константину Андреевичу.

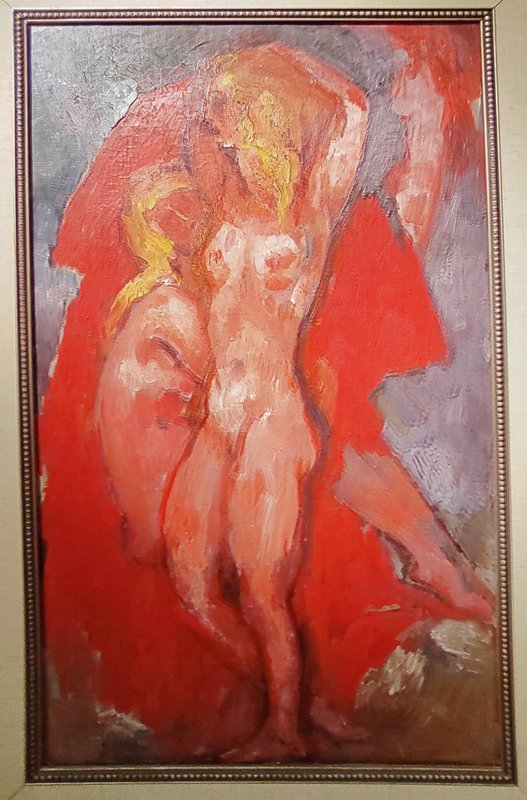

Отличительной чертой жанра стал гротеск, ирония, нереальный мир, в котором живут своей жизнью странноватые персонажи. Кроме того, до Сомова никто из русских художников не позволял себе писать картины в стиле «ню». После того, как он проиллюстрировал сборник рассказов Франца фон Блея «Книги маркизы», мир искусства России буквально взорвался от увиденного. Рассказы были с эротическим подтекстом, а Сомов создал иллюстрации еще более откровенные, чем сами произведения писателя. Это было настолько необычно, что никто в царской России не решился издать рисунки Сомова полным списком. Об этом говорили, поэтому выпустить все равно пришлось, но отобраны издательством только самые невинные. Всё полностью стало возможно увидеть, только после революции 1917 года.

Когда Сомов осознал свои гомосексуальные наклонности, он решил, что сдерживать себя не имеет никакого смысла. Чаще всего он приходил в Таврический сад, где любили бывать гимназисты, и практически никогда не уходил без того, чтобы подцепить кого-либо из молодых людей. Был у него и постоянный друг – Вальтер Нувель, хотя виделись они не так уж и часто. Именно Вальтер в свое время познакомил Сомова с Михаилом Кузминым. Константин, который все же скрывал свою гомосексуальность, был поражен откровенностью Кузмина и его цинизмом. Но это не шокировало его, а придало уверенности, что в наклонностях самого Сомова ничего плохого нет. Кузмин сам искал способ познакомиться с известным художником, потому что мечтал о том, что Константин напишет его портрет. Он был писателем, сочинявшим эротические рассказы, но решился на знакомство только тогда, когда его имя стало известно после выхода повести «Крылья». В ней откровенно описывались гомосексуальные утехи главного героя, поэтому никаких сомнений в ориентации самого Кузмина ни у кого не было. После того, как Сомов повесть прочел, он и сам мечтал познакомиться с его автором. А когда увидел Кузмина, тоже загорелся идеей написать портрет этого не совсем обычного человека.

Накануне 1905 года в Санкт-Петербурге у богемы вошло в моду собираться у Ивановых, где проходили выставки костюмов, а гости выступали в качестве моделей. У Сомова здесь была особая роль, и он был костюмером. Кроме того, Константин в это время писал портрет хозяина дома, и тут же присутствовал и Кузмин. Михаил уже был по уши влюблен в Сомова и показывал это всем своим видом. Но художник его призывные взгляды старался всеми силами игнорировать. Кузмин же не только вел свой откровенный дневник, но и любил зачитывать строчки из него в присутствии других людей. Вот это и заставило Сомова посмотреть на Михаила более пристально.

В 1918 Константин нашел модель – Мифодия Лукьянова, которому было всего-то 17 лет. Он называл его Мифом, и этот человек стал любовью художника на долгое время. Через 4 года Мифодий Россию покинул и перебрался в Париж. Сомов просто так уехать не мог, но вскоре ему поручили сопровождать выставку русских художников за границу, и оттуда в Советскую Россию он больше не вернулся.

Александра Левченко - дочь русских эмигрантов , которая стала моделью Сомова для портретов, созданных Константином в Париже 1934–1937 годах. Сведения о ней ограничены немногословными отзывами Сомова, зафиксированными в его дневниках и записных книжках, а также внешним обликом модели, получившим отражение в произведениях художника. Именем Александры Левченко названы три из четырех вариантов портрета Сесиль де Воланж – героини романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Этот образ создавал Сомов в 1934 году по заказу Михаила Брайкевича как иллюстрацию к книге. О том, что Левченко позировала художнику для других портретов, стало известно лишь благодаря записным книжкам Сомова и его трудночитаемым дневникам.

Знакомство Сомова и Левченко состоялось 9 ноября 1934 года, когда художница В.И. Успенская-Буданова по просьбе Константина Андреевича, намеревавшегося работать над иллюстрацией к роману «Опасные связи», привела к нему для позирования «молоденькую блондинку», которая пришла «в сопровождении моложавой матери». Константин Андреевич сразу отметил: девушка «довольно миленькая и для Cecile de Volanges годится». В тот же день он купил «гирляндочку цветов из незабудок и маленьких роз», чтобы украсить ею прическу. На первый сеанс, состоявшийся 12 ноября 1934 года, Шура Левченко вновь пришла не одна, а «в сопровождении матери, которая оставалась на весь сеанс, но в другой комнате». Девушка позировала молча, и это нравилось художнику, не перестававшему в дальнейшем отмечать, что позирует она «превосходно». Шурочка была «прелестна в высокой прическе и с веночком, да и вообще прелестна».

Если Сомов участвовал в создании общества «Мир искусства», то Борисова-Мусатова можно считать "отцом-вдохновителем" голуборозовцев.

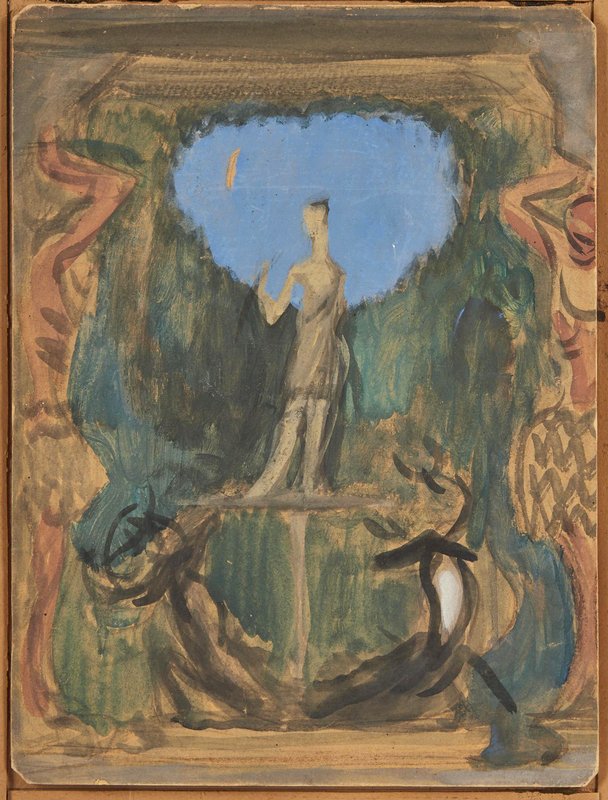

На выставке есть одна его работа

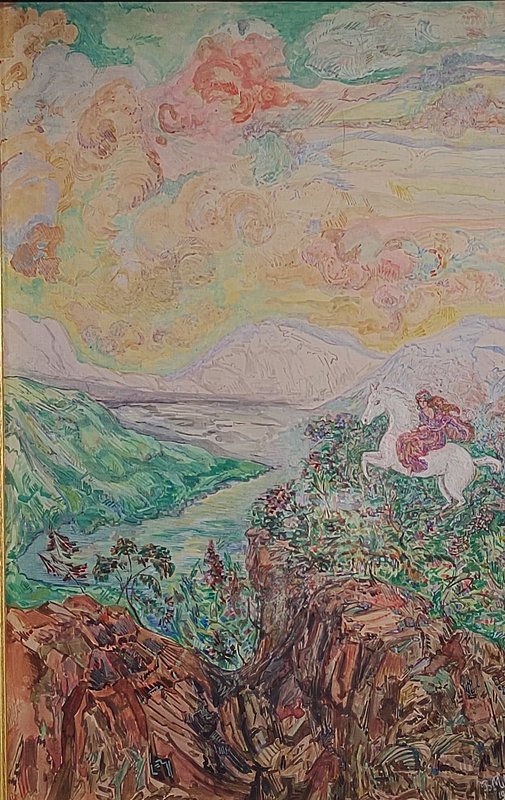

Виктор Борисов-Мусатов "Девушки, застигнутые грозой" Начало 1900 -гг

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов ( 1870 — 1905) — мастер символических изображений «дворянских гнёзд».

Он родился в семье бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Отец был железнодорожным служащим. В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни.

Общее образование Виктор получил в Саратовском I-ом Александро-Мариинском реальном училище , позже было обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств. С 1898 года жил в основном в Саратове (ныне — Дом-музей В. Э. Борисова-Мусатова), с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. С марта 1905 года Борисов-Мусатов с семьей живёт в Тарусе.

Скончался Борисов-Мусатов в Тарусе в 1905 года на даче Цветаевых после тяжёлой простуды, полученной на Оке во время лодочной прогулки. Было ему всего 35 лет. Незадолго до ухода, гуляя возле старого хлыстовского кладбища и часовенки, он сказал в шутку, что, когда умрет, хорошо бы лежать здесь, над Окой… Так и произошло.

)

)