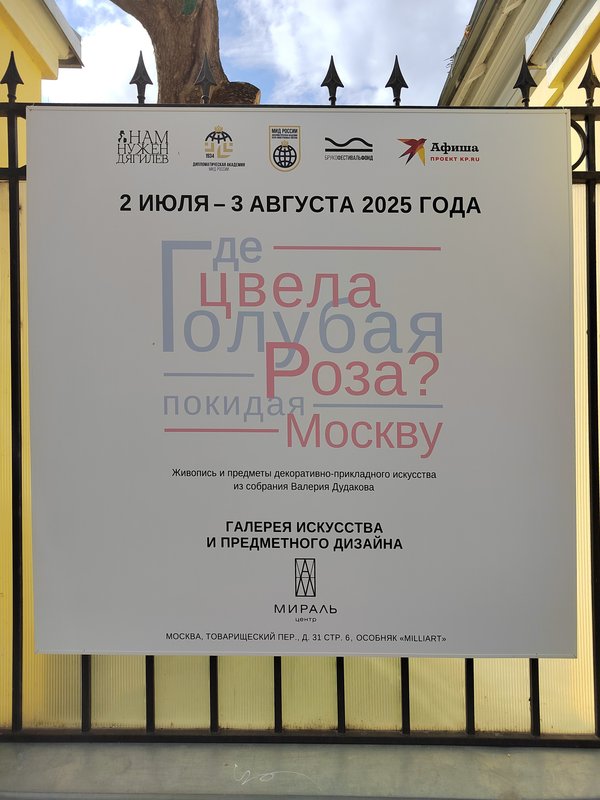

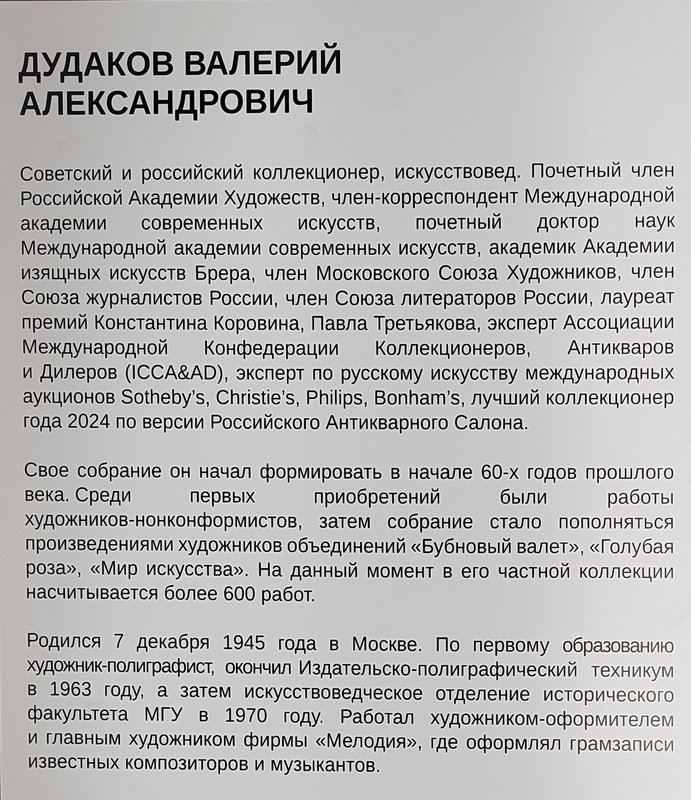

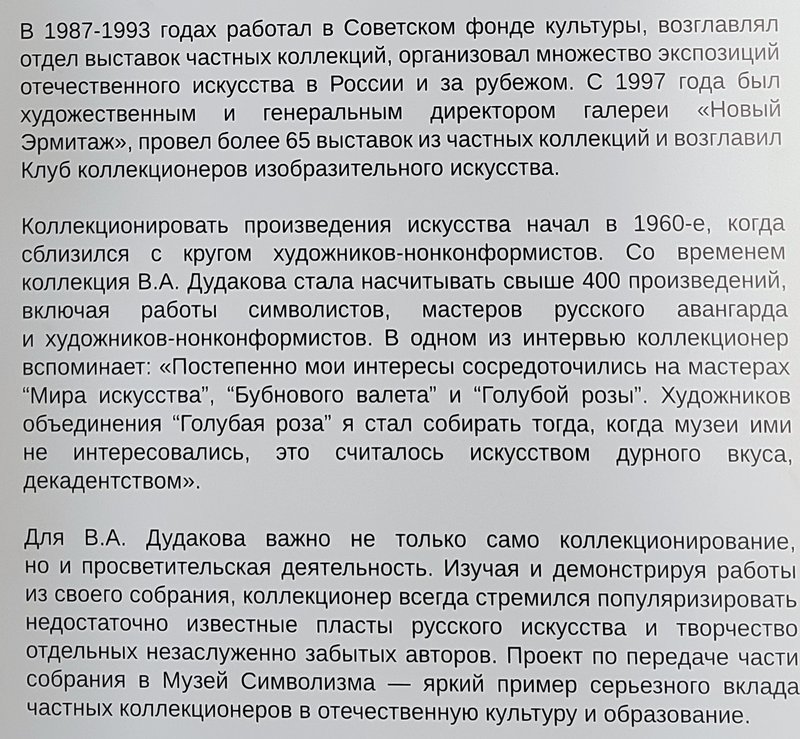

На выставке лежал журнал со статьей Валерия Дудакова, я как могла ее пересняла и буду приводить ее по частям.

Вот с описание той выставки 1907 года и начинается статья.

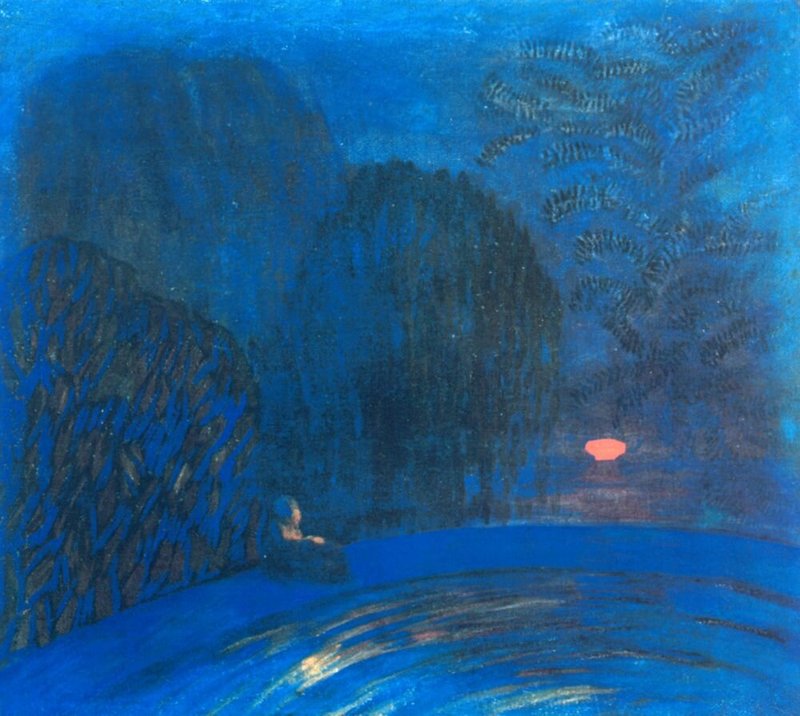

В самом названии объединения заключается глубокий символизм. Бутоны роз не раскрываются до конца, что отражает стремление художников к тайне, недостижимой мечте. Видимый мир представлен лепестками, а невидимый заключён в аромате. Двойственная сущность розы и в том, что цветы прекрасны, но шипы колючи, так и в искусстве символистов радость жизни смешивается с привкусом горя. Символическое значение имел и голубой цвет – цвет воды и неба, мечты и надежды.

Скромный символ голубой розы придумал Сапунов, который черпал вдохновение в графике Обри Бердслея, английского художника-графика, декоратора, поэта, один из видных представителей английского «Эстетического движения» и символизма в изобразительном искусстве периода модерна.

Могу добавить к статье Дудакова более подробную историю объединения "Голубая роза".

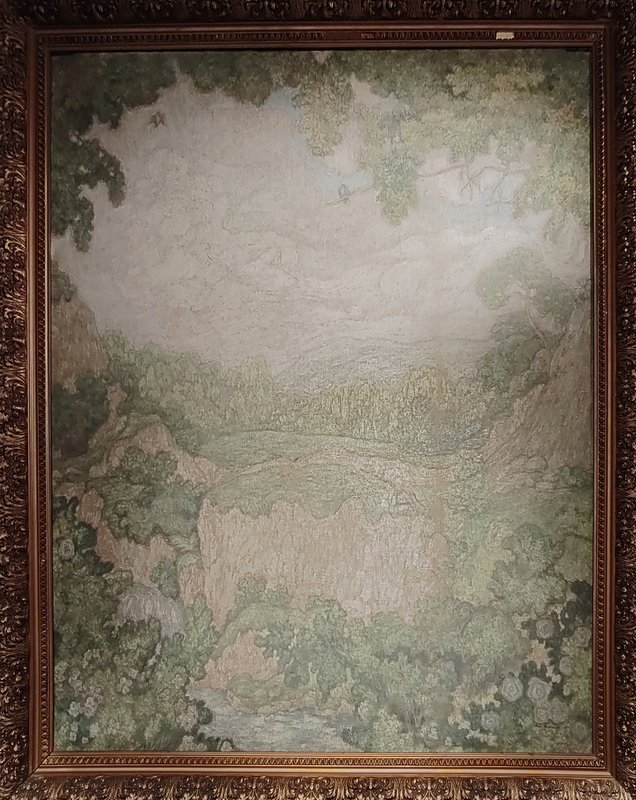

Ядро «Голубой розы» сформировалось ещё за 10 лет до проведения одноименной выставки. Павел Кузнецов, Петр Уткин и Александр Матвеев стали друзьями в родном Саратове, особенно близкими были отношения Кузнецова и Уткина, которые вместе работали над проектами по оформлению театральных постановок и частных домов. Молодые художники вдохновлялись работами земляка Виктора Борисова-Мусатова, чьи произведения отличались от работ других символистов тоской по призрачному прошлому русских усадеб. Творческие последователи и друзья Борисова-Мусатова заимствовали серо-голубые и пастельно-розовые тона его картин. Через него саратовское трио узнавало о последних тенденциях в парижском и русском искусстве, а также идеях символизма.

Вскоре саратовские художники перебрались в Москву и в 1897 году поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где уже к 1900 году познакомились с другими будущими членами «Голубой розы» — Мартиросом Сарьяном, Николаем Сапуновым, Сергеем Судейкиным, Николаем Крымовым, Анатолием Араповым, братьями Николаем и Василием Милиоти, Иваном Кнабе, Николаем Феофилактовым, Владимиром Дриттенпрейсом, Артуром Фонвизиным, Петром Бромирским.

На короткое время к группе художников примкнул Кузьма Петров-Водкин, хотя впоследствии он так и не вошел в объединение. В Московском училище преподавателями будущих «голуборозовцев» были Исаак Левитан, Константин Коровин, Валентин Серов и Паоло Трубецкой. В воспоминаниях Коровин назвал Сапунова, Судейкина, Крымова и Кузнецова одними из лучших учеников его мастерской.

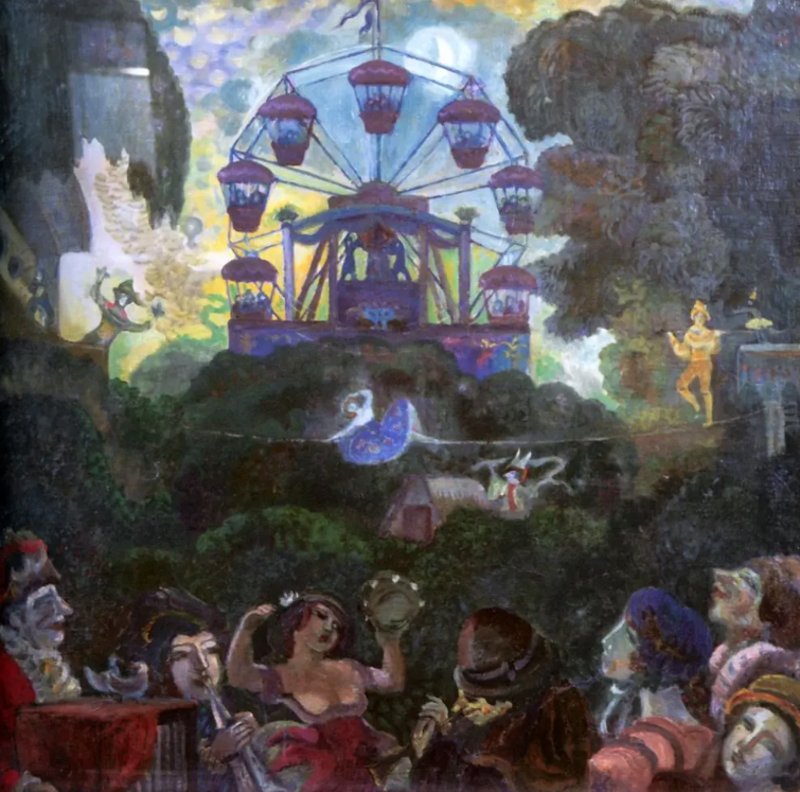

Первые совместные работы художников были связаны с театром. В 1902 году Коровин привлек Кузнецова и Сапунова к созданию декораций к опере Рихарда Вагнера «Валькирия» по собственным эскизам художника. Чуть позже, последовав примеру наставника «голуборозовцев», драматург Сергей Саввич Мамонтов пригласил художников работать над оформлением антрепризы в театре «Эрмитаж».

Произведения художников объединения вызывали неоднозначную и даже отрицательную реакцию у зрителей и критиков уже в начале совместной работы. В 1902 году Кузнецов, Уткин и Петров-Водкин получили заказ на роспись церкви Казанской Божьей Матери в Саратове. Фрески были признаны «немолитвенными и нехудожественными» и уничтожены.

А дальше была вышеупомянутая выставка "Алая Роза" в Саратове.

Покровителем «голуборозовцев» и инициатором знаменитой выставки стал меценат Николай Павлович Рябушинский, потомок династии московских предпринимателей. Примером молодому меценату стал Сергей Дягилев, театральный деятель, создатель и куратор журнала «Мир искусства». Рябушинский решил издавать художественный журнал «Золотое руно».

После успеха выставки "Голубая роза" 1907 года Рябушинский спонсировал ещё три выставки, и с каждой новой экспозицией его планы становились более грандиозными. В 1908 году у мецената возникла идея провести совместную выставку современного русских и французских художников-символистов[. На «Салоне Золотого Руна», открывшемся 5 апреля в доме Хлудовых , были выставлены работы Боннара, Брака, Дега, Дени, Дерена, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Марке, Матисса, Ренуара, Руо, Бурделя, Майоля, Родена и других. Русское искусство представляли работы «голуборозовцев», рядом с которыми выставлялись молодые Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.

В январе 1909 года прошла вторая подобная выставка, на которую Рябушинский не пригласил французских импрессионистов, а отдал предпочтение новейшим веяниям в искусстве — кубизму и фовизму, с которыми русская публика была мало знакома. Он выставил произведения Брака, Дерена, Донгена, Марке, Матисса, Руо, Вламинка. Среди русских художников были представлены Кузнецов, Уткин, Матвеев, Милиоти, Сарьян, Кнабе, Рябушинский, Фонвизин, Ларионов, Гончарова, Петров-Водкин и другие.

Третья и последняя выставка прошла в конце декабря 1909 — январе 1910 годов. На ней из «голуборозовцев» были Кузнецов, Уткин, Кнабе, и Сарьян.

После громких выставок слава объединения «Голубая роза» привлекла меценатов и любителей искусства, которые наперебой приглашали художников к оформлению новых проектов. Но творческие устремления «голуборозовцев» не ограничивались созданием живописи и скульптуры. Художники стремились воплотить в жизнь идею о синтезе искусств, что было характерно для представителей символизма.

У «Голубой розы» не было четкого манифеста или объединяющей идеи. На страницах «Золотого руна» они так писали о своем творчестве:

"Искусство вечно, ибо основано на непреходящем, на том, что отринуть нельзя. Искусство едино, ибо единый его источник — душа. Искусство символично, ибо носит в себе символ вечного во временном. Искусство свободно, ибо создается свободным творческим порывом.

И для них творчество было действительно свободным: художники перестали участвовать в совместных выставках после 1910 года и лишь изредка работали друг с другом над общими проектами, предпочитая идти собственным путем.

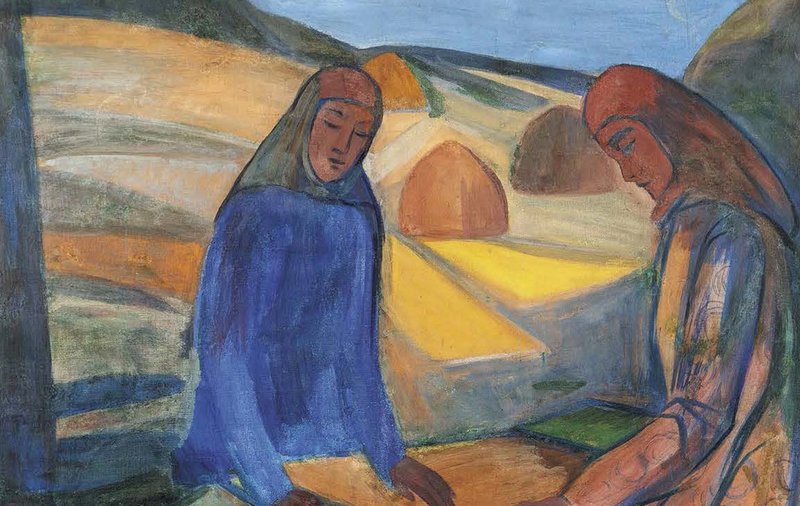

Например, произведения Мартироса Сарьяна и Павла Кузнецова были проникнуты восточными мотивами: Кузнецов много путешествовал по Средней Азии, а Сарьян писал родную Армению. Николай Феофилактов, Николай Милиоти и Николай Крымов, напротив, заинтересовались неоклассицизмом, обращались к античным сюжетам. Сапунов и Судейкин продолжили оформлять театральные постановки.

В советское время символизм считался «декадентским», чуждым «советскому зрителю». Несмотря на это многие «голуборозовцы» решили остаться в стране при новом политическом режиме и применить свои навыки в новых условиях. Лишь трое из 16 художников — Николай Милиоти, Сергей Судейкин и Николай Рябушинский — эмигрировали. Павел Кузнецов создал журнал «Путь освобождения», в котором также работали Бромирский, Крымов и Арапов. Александр Матвеев получил должность профессора петроградского Центрального училища технического рисования, Крымов и Судейкин стали членами различных комиссий по охране памятников искусства. Крымов, Кузнецов, Матвеев, Уткин, Фонвизин и Сарьян в 1920-х преподавали в художественных учебных заведениях]. В 1925 году в Третьяковской галерее прошла первая ретроспективная выставка объединения «Голубая роза».

Дальше надо уже переходить в картинам , ноя возьму небольшую паузу, так как на выставку скоро пойдет Ирина и я не хочу перебивать ей впечатление.