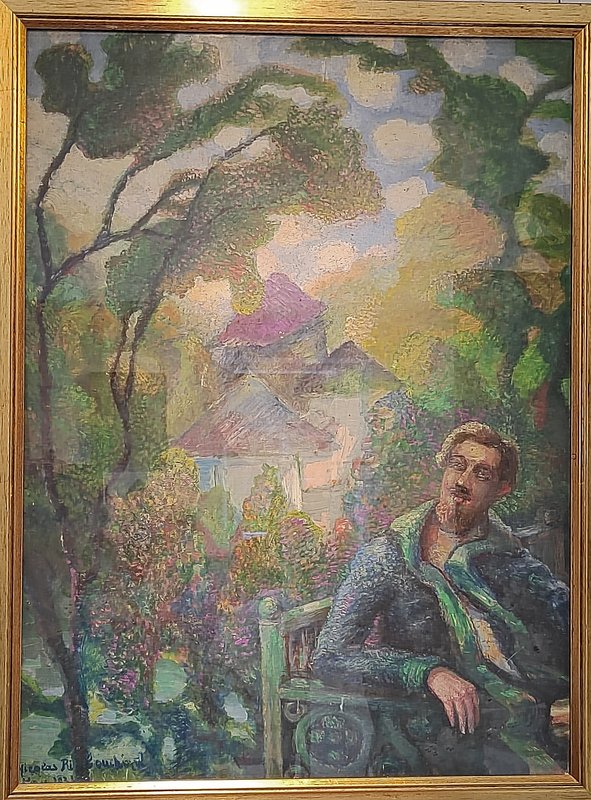

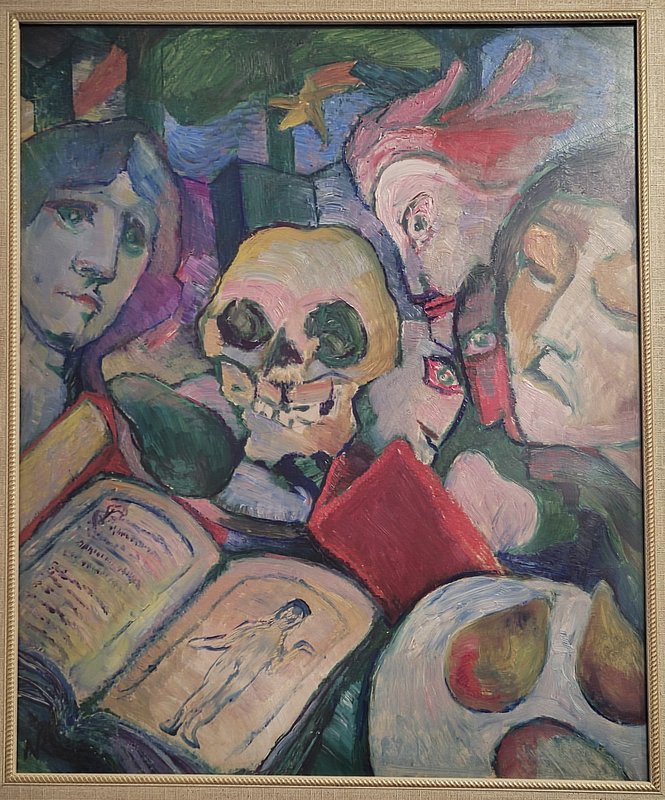

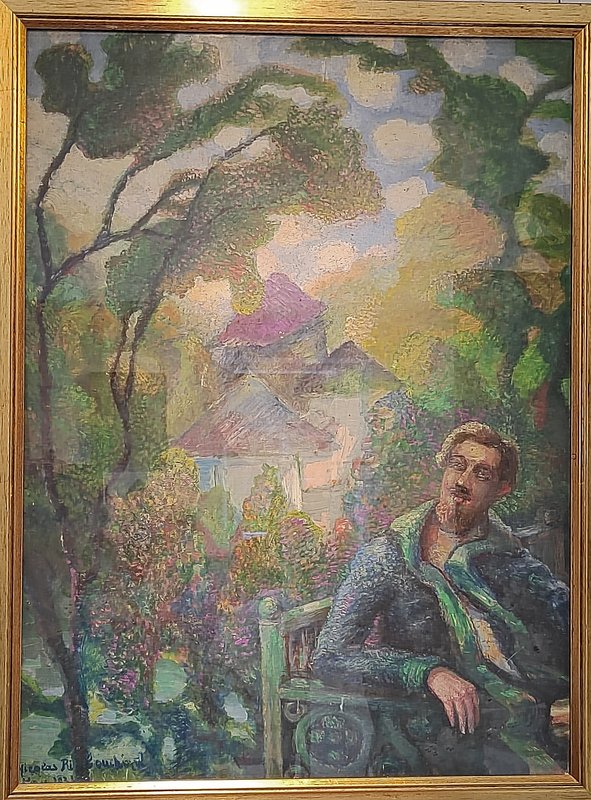

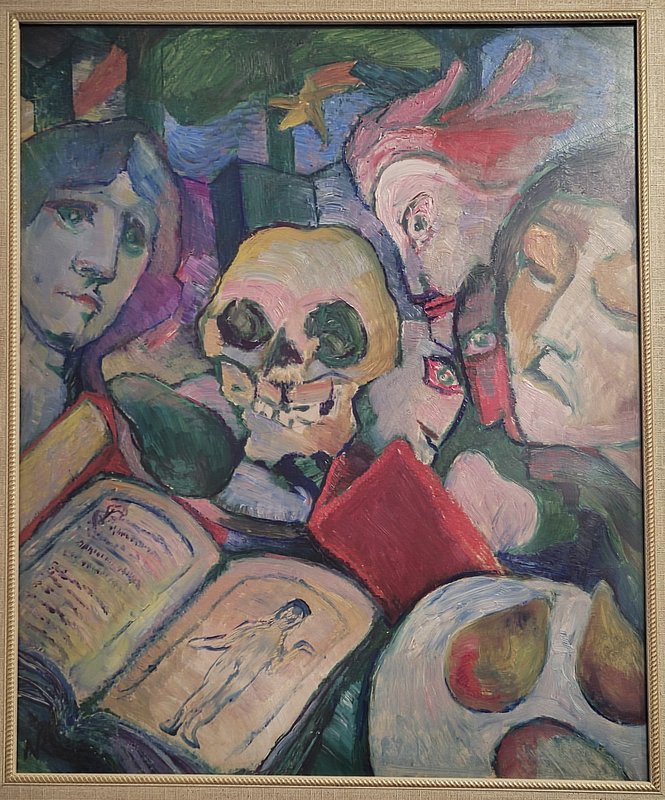

На выставке представлены две работы Николая Рябушинского. Это картина "В саду. Автопортрет" 1931г. и "Натюрморт с черепом" 1920- е гг.

Николай Павлович Рябушинский (1876 либо 1877, Москва — 1951, Ницца) — русский промышленник, меценат, издатель и коллекционер; также пробовал свои силы как поэт и художник. Представитель купеческого рода Рябушинских.

Николай Рябушинский был, если можно так сказать, "белой вороной" в клане Рябушинских. Получив в наследство от отца свою долю паев в Товариществе он не стал капиталистом. Быстро продал паи и стал тем, кого сегодня бы назвали бы "мажором". Его привлекало искусство и богема.

В 1905 году продал братьям свои паи в семейном хлопчатобумажном товариществе и на вырученные деньги начал издавать иллюстрированный художественный журнал «Золотое руно», в создании которого участвовали художники и поэты, принадлежавшие к московским символистским кругам. С журналом, задуманным как продолжение дягилевского «Мира искусств», сотрудничали М.Врубель, К. Коровин, В.Серов, А.Бенуа, Л.Бакст, М.Добужинский, К.Сомов, многие поэты-символисты.

В книжном приложении к журналу вышли сборники Бальмонта, Блока, Сологуба, Ремизова, а также повесть «Исповедь» самого Рябушинского, опубликованная под псевдонимом Н.Шинский.

Как уже в начале говорила, именно Николай Рябушинский в 1907 году был организатором художественной выставки «Голубая роза» в доме фарфорового фабриканта Матвея Кузнецова на Мясницкой улице. Замысел вернисажа, на котором были представлены работы художников из одноименного объединения, звучала музыка, поэты читали стихи, основывался на символистской идее синтеза искусств. После закрытия выставки многие картины перешли в коллекцию Рябушинского.

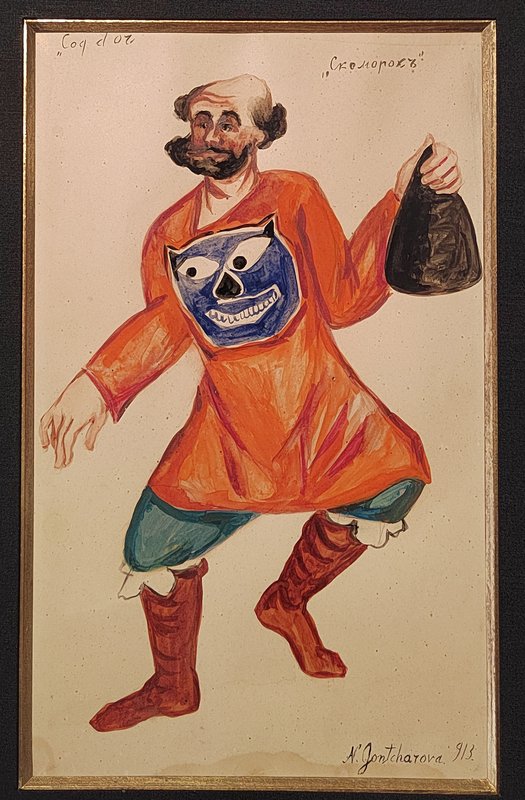

В 1908—1910 годах организовал и участвовал как художник в трёх выставках «Золотого руна. Третья выставка «Золотого руна» стала также первым триумфом русского авангарда. С неожиданным шумным успехом у публики заявили о себе Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк.

В 1911-1913 годах как художник и коллекционер Рябушинский участвовал в «Московских салонах» и выставках «Мира искусства». Свои эстетические идеалы воплотил в архитектуре и внутреннем убранстве загородной виллы «Черный лебедь», построенной в 1907-1909 в Петровском парке архитекторами В.Д. Адамовичем и В.М. Маятом, и декорированной художником-«голуборозовцем» П.В. Кузнецовым.

Здесь размещались «диковины», привезенные Рябушинским из путешествий по Юго-Восточной Азии и Дальнему Востоку, редкий фарфор, а также значительная коллекция русской и западноевропейской живописи, в которой наряду с картинами Кранаха Старшего, Брейгеля и Пуссена, были представлены работы почти не известных в России начала века Кеса ван Донгена и Жоржа Руо. Изысканная вилла с большим садом вскоре стала центром притяжения московской богемы. Но виллу Николай проиграл в карты Левону Манташеву.

Издание журнала, организация выставок, а также гедонистические привычки «беспутного Николаши», как называли Рябушинского братья, требовали немалых расходов, поэтому в 1911 году ему пришлось распродать на аукционе некоторые картины.

В 1914 году Н.П. Рябушинский открыл в Париже, на Елисейских полях, художественный салон-магазин, в 1917 году вернулся в Россию. С 1918 года состоял на государственной службе консультантом и оценщиком произведений искусства. В 1919 году участвовал в 1-й Государственной выставке произведений искусства в Петрограде и 8-й Государственной выставке в Москве. В 1922 году через Латвию выехал во Францию. Его художественное собрание, коллекции икон, бронзы, фарфора были национализированы и поступили в Государственный музейный фонд, откуда разошлись по многим музеям России.

В 1924 году открыл антикварный магазин на авеню Клебер в Париже и его филиал в Биаррице, впоследствии перенес коммерческие дела в Монте-Карло, где основал художественную галерею «Голубая роза». В 1946 году открыл в Монте-Карло общедоступную общественную галерею «Эрмитаж», позже зарабатывал как частный комиссионер. Умер в больнице после операции по удалению раковой опухоли. Похоронен на Восточном кладбище в Ницце.

Рябушинский был личностью, благодаря чутью которой рождались новые горизонты в культуре как русской, так и общеевропейской. Рябушинский не ждал прибыли от своих художественных «предприятий», его цель, абсолютно искренняя, была в другом — пропагандировать русское современное искусство.

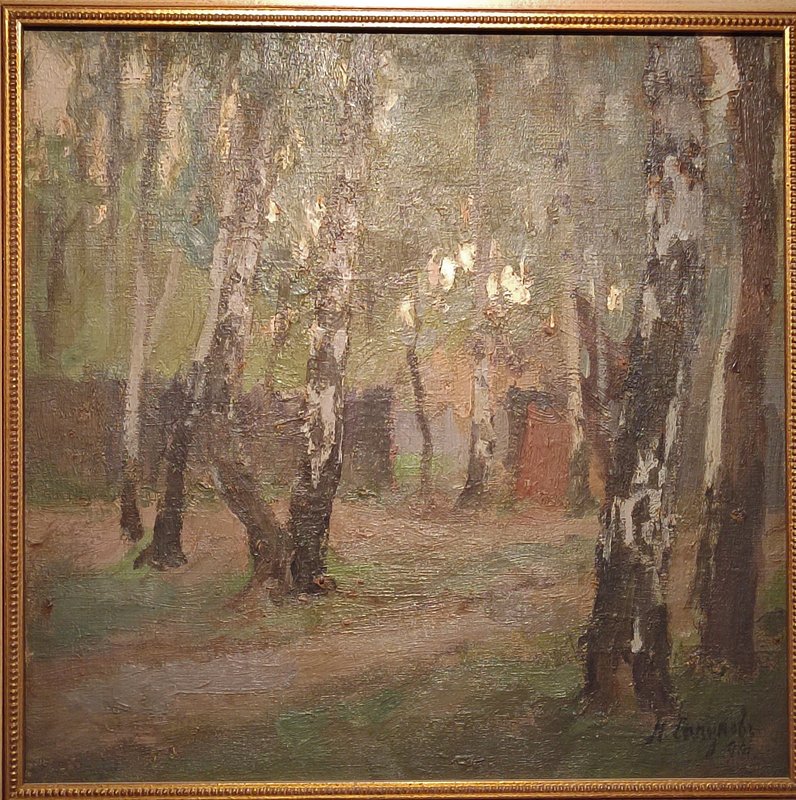

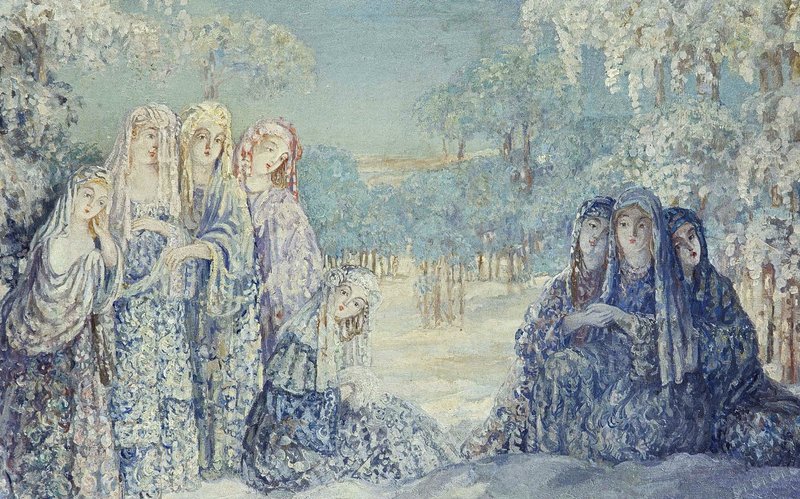

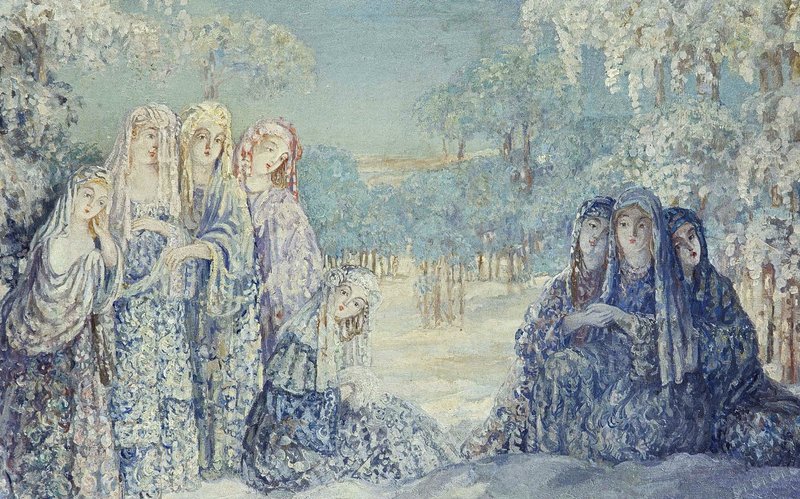

Анатолий Арапов "Северная песня" 1908г.

Анатолий Афанасьевич Арапов ( 1876 - 1949) — российский живописец, график, сценограф. С 1897 по 1906 год учился на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1904 году участвовал в выставке «Алая роза».

В 1911 году путешествовал по Германии, Швейцарии, Италии. После Октябрьской революции работал в театрах Киева, Харькова, Ростова-на-Дону («Театральная мастерская»), Баку, Свердловска, с 1921 по 1936 год работал на московских и ленинградских киностудиях.

Еще работы Судейкина и Сапунова

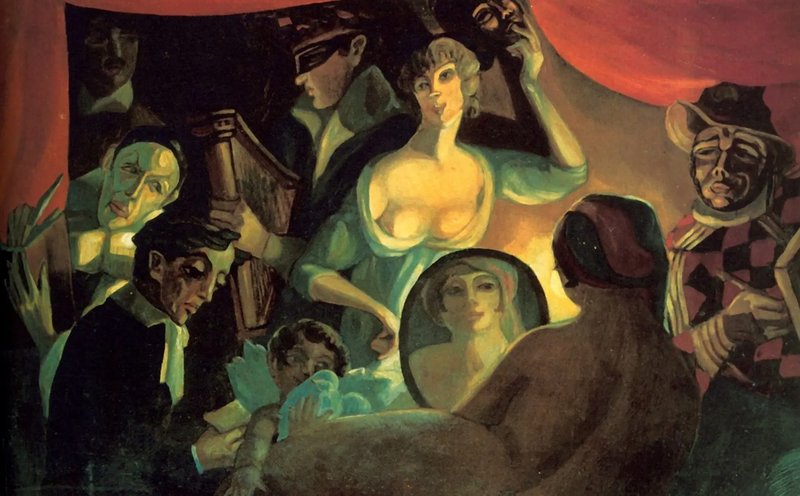

Сергей Судейкин "Ночное празднество" 1905г.(Хотя чаще встречается название «Ночной праздник» или «Светящееся дерево»)

Высокое пышное дерево, опоясанное гирляндой светящихся фонариков, исполненное как будто в импрессионистической технике, но явно лишённое натурной достоверности – образ скорее фантастической праздничной феерии, символизирующей радостную атмосферу праздника. Стилистически картина вполне вписывается в круг характерных произведений Судейкина середины 1900-х годов.

В пору творческой зрелости и расцвета дарования Судейкина, богатого опыта его в качестве сценографа художник всё чаще создаёт полотна, в которых развёрнутый мотив театрализованного действа становится сюжетом станковой живописи. Это не театральная живопись, а театр в живописи. На крохотной «сцене» картины, с обеих сторон ограниченной, словно кулисами, кронами высоких деревьев, художником показана на фоне мерно движущегося «чёртового колеса» (карусели) мизансцена театрального представления кочующей труппы: канатоходцы, жонглёр, музыкант, пышногрудая танцовщица, заметно шаржированная любопытствующая публика. Безусловно, это одно из лучших произведений художника зрелой его поры.

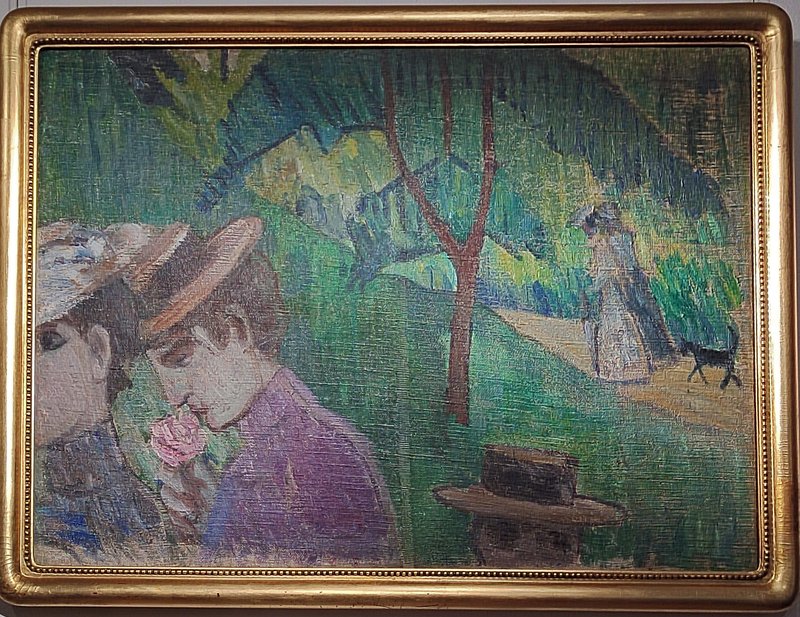

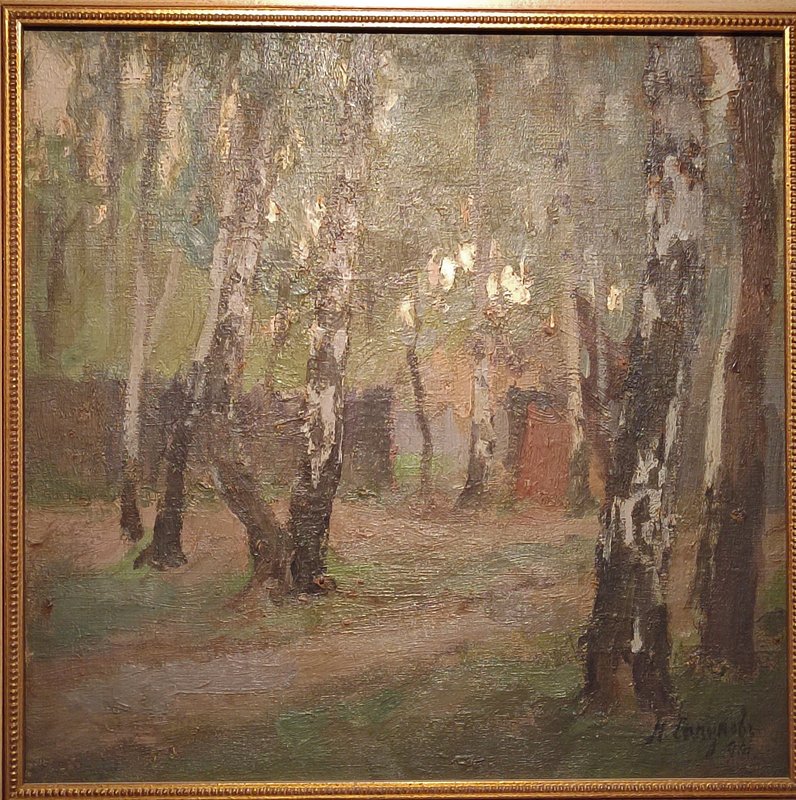

Николай Сапунов "Летний пейзаж" 1901 г.