Хорошо усадьбу сделали!

Усадьбы Михалково и Зюзино - новая жизнь после реставрации.

Сообщений 31 страница 40 из 42

Поделиться322025-05-28 20:20:52

Смешная ротонда! Кто архитектор?

Поделиться332025-05-28 20:37:05

Архитектор все тот же, предположительно Баженов

Поделиться342025-06-05 19:11:59

Теперь про усадьбу Зюзино.

От нее мало что осталось - красивый храм и один из флигелей усадьбы, но история владения длинная, насыщенная.

Одним из первых известных владельцев имения был Василий Григорьевич Зюзин. Он упоминается в разрядной книге в 1567 году как Окольничий. При походах государя он обеспечивал безопасность пути. В частности, был во главе передового полка, когда Иван Грозный шёл подавлять «измену» в Великом Новгороде. В благодарность за службу Василию Григорьевичу было даровано «сельцо Скрябино, Скорятино тож близ речки Котёл Чермнева стану» – так тогда называлось Зюзино. Потомки Василия Зюзина не проявили особого радения, и в 1618 году Скрябино (Скорятино) перешло во владение стрелецкого головы Фёдора Челюсткина, при этом получив новое имя – Зюзино.

В том же году оно стало имением князя Алексея Сицкого, троюродного брата царя Михаила Романова. При Сицком кроме усадьбы «помещикова боярского с деловыми людьми, приказчикова и скотного дворов» имелись там четыре людских дома, избы садовника и псаря. Дочь Сицкого вышла замуж за царского комнатного стольника Глеба Морозова. Он подавал царю напитки и следил за качеством еды.

Авдотья Алексеевна Сицкая, умерла бездетной в 1649 году, после 30-летнего брака. Второй женой стала Глеба Морозова стала дочь П Феодосия Соковнина. Ее отец был окольничий, дворецкий царицы Марии Ильиничны Милославской и её родственник.

В Зюзине Морозов устроил свою загородную резиденцию. В своё время Глеб Иванович считался одним из богатейших людей России.

В имении разбили большой сад. В хоромах полы были «писаной шахмат», сад занимал две десятины, по двору разгуливали павлины и павы, что, впрочем, в среде русских сановников диковиной не считалось.

При усадьбе была построена церковь, сначала она была деревянной и освящена в честь Бориса и Глеба, после чего село стали называть Борисоглебским. Почему такое посвящение храма - догадаться несложно, ведь Глеб был братом Бориса Морозова, а тот был личностью известной — боярин, один из богатейших людей и крупнейших землевладельцев своего времени. В 1634 году Борис Морозов назначен «дядькой» к царевичу Алексею Михайловичу. Он стал ещё ближе к молодому царю, когда женился на сестре царицы — Анне Ильиничне Милославской. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царском дворе.

У Бориса Морозова не было наследников, и после смерти в 1661г. всё состояние перешло к его брату Глебу, который, однако, тоже вскоре умер в 1662г. . Всё совместное состояние досталось малолетнему сыну Глеба, а фактически — перешло в руки его матери — боярыне Феодосии Морозовой, известной своей старообрядческой деятельностью.

Благодаря родству и связям, Феодосия Морозова, могла себе позволить в течение долгих лет занимать независимое положение, а её дом стал пристанищем сторонников старой веры. В нём находили приют, защиту и покровительство юродивые, странники и опальные священники. Здесь же поселился и протопоп Аввакум, вернувшийся из сибирской ссылки. Боярыня стала инокиней, получив духовное имя Феодора. Отказ Морозовой присутствовать 22 января 1671 года на свадьбе царя с его новой женой, Натальей Нарышкиной, переполнил чашу терпения Алексея Михайловича.

Ночью 14 ноября 1671 года именно сюда, в Зюзино, в дом Морозовой пришёл Чудовский архимандрит Иоаким. В ответ на расспросы Феодора показала двуперстное знамение и сказала: «Сице аз верую». Видя упорство Морозовой, Иоаким приказал посадить её и её сестру под домашний арест и надеть кандалы. Через несколько дней женщин отвезли в Чудов монастырь. За боярыню вступилась сестра царя Ирина Михайловна. В отместку за заступничество царевны Алексей Михайлович приказал перевезти Морозову и её духовную сестру в особо строгую тюрьму в Рождественском монастыре в Боровске. На знаменитой картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова» изображено, как Феодосию Прокопьевну везут в заключение в Боровск, откуда она уже не вернулась.

Сын Глеба и Феодосии Иван скончался молодым, так и не женившись, и Зюзино стало владением государя.

В течение трех лет с 1684 года Зюзино принадлежало влиятельному князю Василию Федоровичу Одоевскому. Боярин имел придворный чин кравчего, ответственного за стольников, подающих на торжественных обедах еду, напитки, отвечающего за здоровье царя. А еще он был правнук патриарха Филарета.

Следующий хозяин усадьбы — князь Борис Иванович Прозоровский (1654–1721), петровский сподвижник, сын Ивана Семеновича Прозоровского, погибшего при обороне Астрахани от Степана Разина.

Борис Прозоровский

Именно при Прозоровском был возведён шедевр московского барокко, каменный Борисоглебский храм взамен старого деревянного. Авторство яркого образца нарышкинского барокко, с четвериком и восьмериком на арочном подклете, ярусом звона, барабаном и центральной главой, приписывается архитектору Якову Бухвостову.

Строительство храма шло неспешно, вплоть до 1704 года. По настоянию Бориса Прозоровского алтарную апсиду развернули к северу, то есть к центру Москвы. Господские хоромы Морозовых, «дом господский деревянный, при нем сад с плодовитыми деревьями», князь перестроил на западный манер.

Будучи комнатным стольником царевича Федора Алексеевича, Борис Иванович назначался и чрезвычайным послом в Вену. На бракосочетании Петра I c Мартой Скавронской, ставшей Екатериной I, Прозоровский присутствовал одним из немногих свидетелей.

Женой Бориса Прозоровского была Ирина Михайловна Римская-Корсакова, и брак этот оказался бездетным. Впрочем, наследница у князя все же имелась, княгиня Анастасия Петровна Голицына, урожденная Прозоровская. Однако первой статс-даме Зюзино не досталось. В духовном завещании князь Борис Иванович упомянул лишь императрицу Екатерину Алексеевну и просил в будущем не оставить заботами вдову. После его кончины имение передается члену той же фамилии, капитан-лейтенанту флота, князю Александру Никитичу Прозоровскому.

В 1780 году владельцами Зюзино становятся статский советник, член Московской межевой канцелярии, архивист, автор «Родословия русских великих князей, царей и императоров» Анисим Титович Князев и его супруга Ирина Афанасьевна, урожденная Бекетова. Войдя в законное обладание усадьбой, Князев обратился в Московскую духовную консисторию с прошением о ремонте ветшающего Борисоглебского храма.

Получив разрешение у родственницы жены Ирины Ивановны Бекетовой, урожденной Мясниковой, взял заем под заклад села. Богатая наследница Богоявленского и Симского железоделательных заводов была женой полковника Петра Афанасьевича Бекетова. У супругов было три сына и две дочери.

Когда Князевы не смогли расплатиться вовремя, по закладной село Зюзино отошло Бекетовым. При новых хозяевах старинная усадьба переживает расцвет и значительные преобразования. Во-первых, наконец обновлена церковь. Вместо деревянного дома, которое сгорели еще при французах в 1812г., возведено новое каменное двухэтажное здание с центральным двусветным залом.

В описи тех времен сказано: «Господский дом… каменный двухэтажный, снаружи и внутри обштукатуренный, крыша покрыта железом. Во всех комнатах нижнего этажа печей из разных обливных изразцов"

Ирина Ивановна Бекетова

Ещё в царствование Алексея Михайловича в Зюзине заложили два «государевых сада» с виноградником и бахчами, в частности арбузами и дынями, а также высадили тутовую рощу «на три тысячи корней». Садовники, дабы дыни в заморозки не портились, защищали плоды специальными «шубами». И, представьте себе, ягоды вырастали до 40 фунтов весом! Об этом свидетельствовал секретарь римского посла Адольф Лизек, отметивший, что у русских «Искусство помогает Природе». А при Бекетовых в «зюзинском раю» плодоносили 1641 яблоня, 109 груш, 18 гряд английского сафьянного крыжовника, вишни, терновник, земляника, смородина и малина. В оранжерее росли лимоны, персики, абрикосы, гранат и даже ананасы.

В 1831 году усадьбу и полотняную фабрику при ней наследует сын Бекетовых, Петр Петрович Бекетов, действительный тайный советник, обер-провиантмейстер и командор Мальтийского ордена. Известный как благотворитель бедных, он периодически отпускал из своих имений крестьян в свободные хлебопашцы с условием, чтобы те платили небольшую сумму на богоугодные заведения.

При Бекетове центральный объем господского дома в Зюзино с помощью крыльев-переходов обрамила пара флигелей.

Историки архитектуры приписывают авторство ансамбля мастеру, имеющему отношение к кругу Матвея Казакова. Росписи в дворцовых интерьерах выполнял Микеланджело Пьетро (Михаил Иванович) Скотти, знаменитый в то время художник. Вдоль дороги господский дом был обнесен каменным забором.

Вот так выглядел при Бекетовых господский дом с флигелями

Южнее расположились хозяйственные постройки. Флигеля были Г-образными в плане, со скругленным центральным углом, антаблементом и гладким фризом. Ротонду отмечали спаренные колонны тосканского ордера на цоколе белого камня. Оконные проемы завершались треугольными сандриками и полуциркульными филенками.

Вот как раз один из флигелей, южный и уцелел до наших дней. Совсем недавно завершилась его реставрация.

А северный флигель в середине 1920-х годов был разрушен.

Петр Бекетов был холост, преемников не имел, и когда он умер в 1845 году, дворянская опека передала Зюзино новым владельцам, семьям детей его сестер, Бибиковым и Балашовым.

В XIX веке имение неоднократно продавалось и перепродавалось. В частности, здания в середине позапрошлого столетия использовались в качестве летних дач для сотрудников Московского университета. В итоге господский дом с пристройками был разобран до основания для строительства частных домов, от которых теперь не осталось и следа.

Что касается великолепных садов, то после революции здесь организовали колхоз имени 9 Января, который долгое время считался всесоюзным плодопитомником. Особенно славилась местная смородина, а также слива сорта «королевская, зюзинская скороспелка».

В 1960г. Зюзино вошло в состав Москвы, примерно тогда же усадьбу поставили на госохрану.

Поделиться352025-06-06 09:37:16

Как я только что выше упоминала, уцелевший флигель усадьбы, имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения, недавно пережил комплексную реставрацию. Были приведены в порядок фасад и кровля здания.

Так он выглядит со двора. Маленькое крыло на фото за экипажем было пристроено к зданию во время реставрации 1970 - годов, в результате чего изначально Г-образный флигель стал почти П-образным. Но эту пристройку уже не стали сносить.

В прошлые века в этом флигеле жила прислуга и размещалась кухня.

Исторический оттенок стен фасада не сохранился даже под слоями штукатурки. Впрочем, в описях не раз упоминалось, что это была охра, и реставраторы покрыли флигель именно такой краской.

Усилены несущие конструкции межэтажных перекрытий, восстановлен купол на ротондовой частью.

Во внутренних помещениях восстановлены двери, подоконники, карнизы, воссозданы люстры и светильники.

Помещение под куполом

Непрактичные дощатые полы реставраторы тоже не стали возвращать: заменили их на типовой паркет из дуба, ясеня и ореха, выложив узор в виде ромбиков и звездочек по рисункам XIX века.

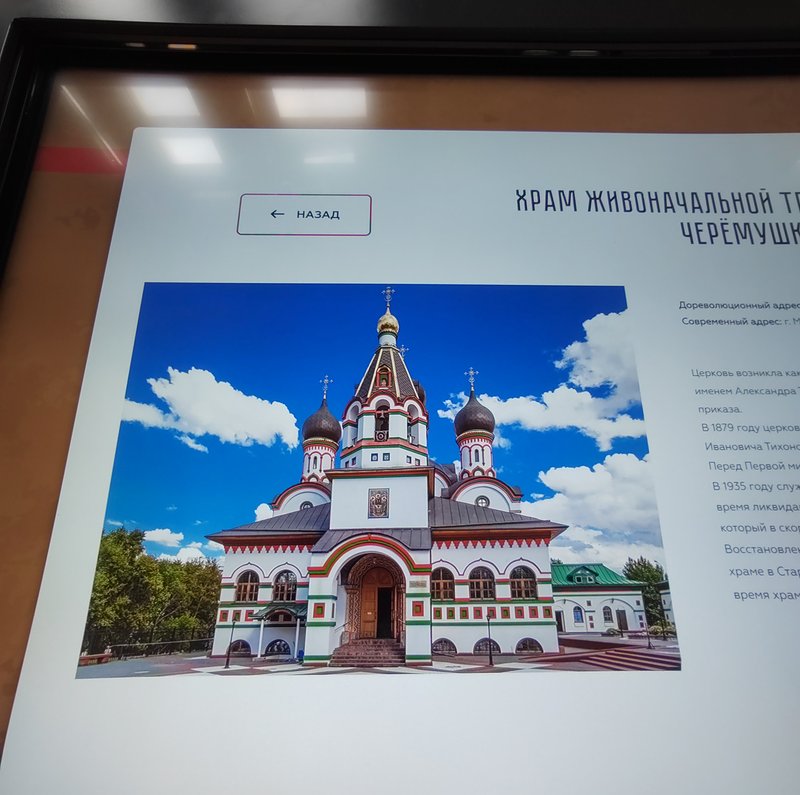

Во флигеле открылся Досуговый центр "Атлант" и в нем появился музей Зюзинской волости, все экспонаты музея собраны старожилами района, они по крупицам собирали предметы старого быта, фотографии, археологические находки. Много информации на тач-панелях. Там фотографии, документы, тексты с информацией по истории усадьбы.

Например, собрана информация о всех исторических храмах района.

Не могу не отметить девушку-экскурсовода из этого культурного центра, несмотря на молодость, она абсолютно четко, без запинки, все рассказала, даже с ударением в имени протопопа Аввакума не ошиблась.

Поделиться362025-06-06 12:45:22

Лена ГМ

даже с ударением в имени протопопа Аввакума не ошиблась

Поделиться372025-06-10 09:01:26

Как я уже выше сказала, при князьях Прозоровских была построена каменная церковь Бориса и Глеба.

Есть предположение, что автором проекта церкви был известный зодчий московского барокко - Яков Бухвостов. Строительство шло долго, в то время как нижний зимний храм освятили в 1688 году в честь Святого равноапостольного князя Владимира, а верхний освятили только к 1704 году. По последним данным известно, что церковь было построена около 1715 года.

Храм был построен в стиле московского (нарышкинского) барокко. Он двухэтажный, поставлен на высокий подклет с открытой аркой, над столбами которого расставлены колонны - единственный повторяющийся элемент внешнего декора, окна без наличников.

Над центральной частью здания широкий восьмерик, обрамленный декоративными гребешками, над ним колокольня.

Для подъема в верхний летний храм построены нарядные лестницы.

В 1879 году к церкви была пристроена колокольня, увенчанная шпилем, до наших дней колокольня не сохранилась.

Храм имеет одну особенность - алтарная апсида развернута на север. Борис Иванович Прозоровский решил, что алтарная апсида должна смотреть на центр Москвы.

В 1938 году храм был закрыт и заброшен. В 1940-1941 гг. здание храма осталось без охраны. В нем были выломаны все деревянные части, в т.ч. деревянный резной иконостас. Была разрушена колокольня, чудом сохранились царские врата, несколько икон и резных колонн. Сейчас они находятся в музее" Коломенское".

Поделиться382025-06-10 09:01:51

Потом здание храма использовали для хранения овощей, позже здесь был филиал завода драгметаллов с гальванической ванной. В 60-е гг. прошлого столетия был проведен косметический ремонт фасада здания. В мае 1984 года храм вернули верующим и в 1990 году было начато восстановление здания.

При реставрации храма заново был восстановлен интерьер, были сделаны росписи, иконостас выполнен по старым эскизам.

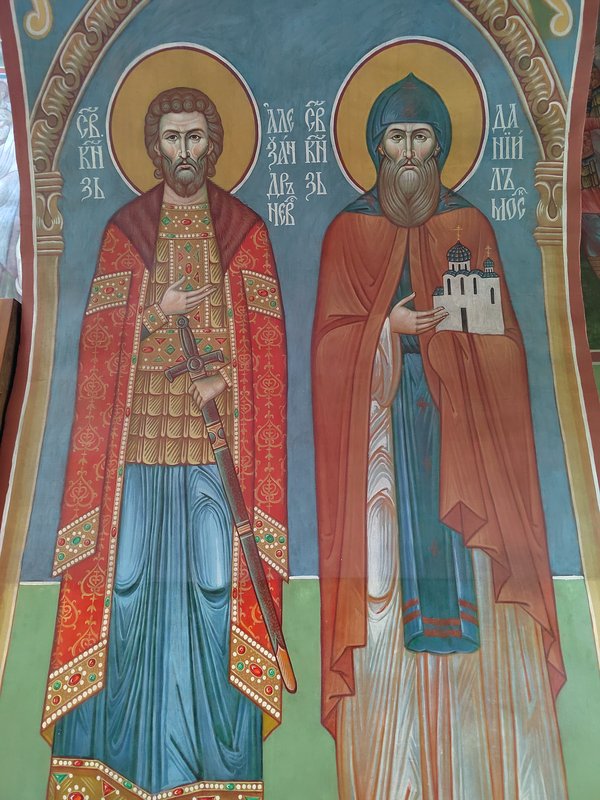

Храм освящен в честь благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, это первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью.

Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев — Борис получил хорошее образование. Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой.

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин.

Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем Киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»

Поделиться392025-06-10 09:02:38

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его копьями. Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им попались навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из них мечом пронзил его сердце. Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом.

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так — без сопротивления погибнуть от рук убийц?

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец»

Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану. В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. По промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским народом Окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад.

Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины.

Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах.

Святые Александр Невский и Даниил Московский