< ------------------------ Новая Ладога ------------------------ >

.

Строго говоря, в Новую Ладогу, оказавшись в этих местах, можно не ездить вообще - ничего особо интересного вы там не увидите. Но если у вас по какой-то причине образовалось в Волхове или Старой Ладоге (где тоже можно остановиться на ночь) несколько "лишних" часов, которые не хочется "убивать" хождением по уже знакомым местам - посещение Новой Ладоги будет вполне нормальным вариантом.

Идёт туда - что из Волхова, что из Старой Ладоги - всё тот же 23-й автобус (хотя теоретически есть ещё парочка, но они ездят очень редко, не каждый день и вообще "коряво", в обход Старой Ладоги - например, 24-й и вовсе едет по другому, правому берегу Волхова); время (от Волхова) составляет примерно 45-50 минут, а цена - около 140 рублей.

Планируя этот маршрут, я специально создал себе максимальное "пространство для манёвра", отведя на Волхов сутки или даже больше - то есть "чистые" полдня в день прибытия, а вот на следующий день я мог уехать в Лодейное поле либо "задёшево" дневной электричкой, либо подороже вечером "обычным" поездом: второй вариант позволял, если в первый день погода будет плохой, а во второй, напротив, хорошей, осмотреть сначала "крепостные" музеи, а "завтра" отвести на внешний осмотр и съездить в Ладогу Новую. Но всё вышло намного проще и решилось само собой: именно 2-й день обещали наиболее дождливым, причём практически беспросветно (и он таковым и получился), а потому, посмотрев накануне Старую Ладогу по максимуму, мне ничего не оставалось, как с утра поехать в Новую Ладогу, после чего электричкой отбыть дальше.

С учётом всего этого мне, можно сказать, даже повезло: да, было пасмурно, временами ветрено, утром дождливо, но в Новой Ладоге на меня не упало ни одной капли дождя на протяжении всей недолгой (около часа) прогулки. И, кстати, гулять там, поскольку одежда в целом у меня была "правильная", оказалось даже неожиданно приятно: воздух был чистым, по-настоящему "весенним" (знаете, когда пахнет и землёй, и зеленью, и водой, а местами ещё и черёмухой), кричали чайки (а если это происходит не ночью, то только добавляет общего антуража). То есть атмосфера получилась вполне "приморской", что было очень символично, поскольку Новая Ладога, не будучи приморским городом географическим, в какой-то мере является таковым по духу и в историческом контексте: на основанной Петром I здешней верфи строились первые линкоры для Балтийского флота. В общем, мои ангелы, не обладая возможностями и полномочиями старших "погодных богов", не смогли поменять погоду в принципе, но всё же сумели обеспечить мне относительно комфортные условия для новоладожской прогулки:)

...

Если вы хотите посмотреть в Новой Ладоге только самое основное (то есть в пределах исторического центра), то логичнее ехать до конца - до автостанции (правда, станции, как таковой, там нет - это просто остановка на площади перед бывшим Гостиным двором). Если же рассчитываете на более длительную прогулку, а погода тому благоволит - можно сойти остановкой раньше ("Дом творчества"), посмотреть старые Петровские шлюзы, при желании (если это не понедельник) посетить Музей А. В. Суворова, а потом пешком, перейдя через Староладожский канал, дойти до центра.

* * * * * * * * * *

В моём случае был как раз понедельник, то есть музей отпадал, погода бесцельному гулянью не способствовала (слава богу, хоть дождь прекратился), так что я ограничился центральной частью и, выйдя из автобуса, сразу пошёл к волховской набережной (официально зовущейся набережной Ладожской Флотилии), которая местами устроена здесь очень красиво.

Вот как раз мемориал, посвящённый "морякам Ладожской военной флотилии и речникам Северо-Западного речного пароходства", состоящий из памятной плиты-стелы и двух реальных кораблей: буксира "Харьков" и тральщика "ТЩ-100" (любопытно, что он был построен на верфи в Турку в 1900 году как ледокольно-буксирный пароход и до 1940 года входил в состав финской флотилии канонерских лодок, но был захвачен Ладожской флотилией во время Советско-финской войны и переоборудован в тральщик).

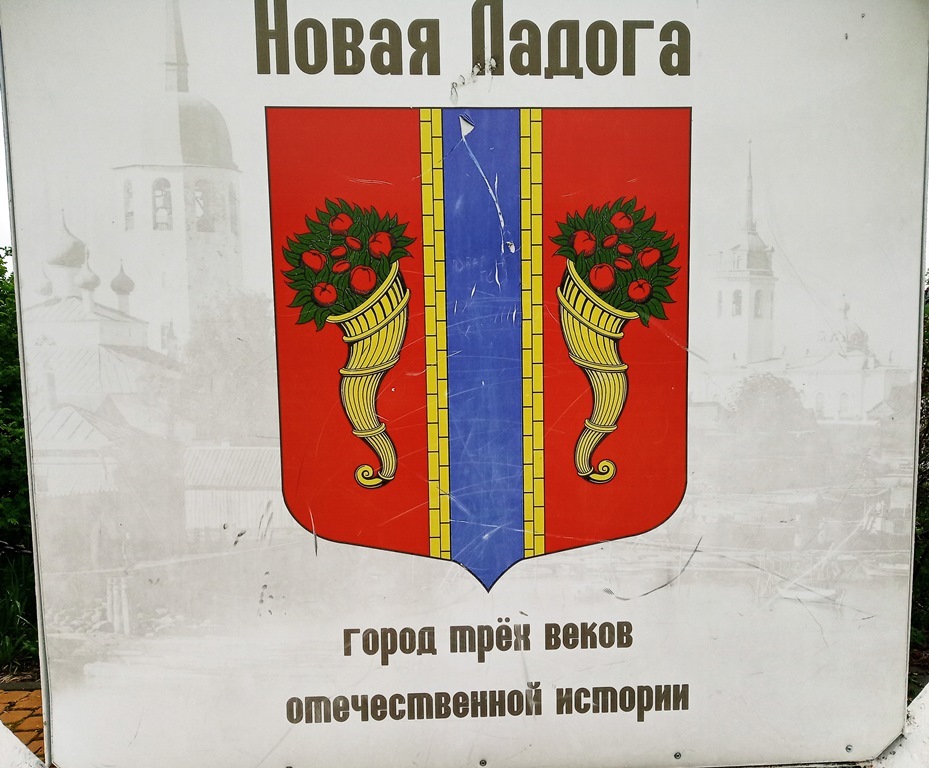

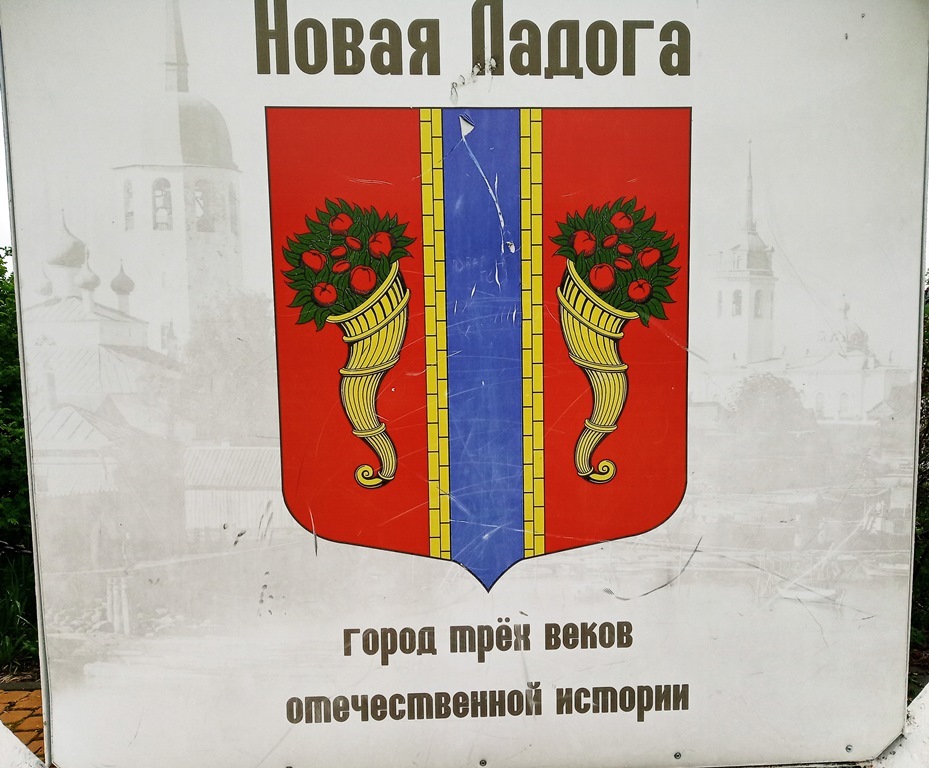

Очень необычно выглядит исторический (утверждённый в 1781 году) герб Новой Ладоги: два рога изобилия, разделённые синей полосой, обозначающей Ладожский канал:

В 1859 году герб видоизменился: вместо рогов изобилия на нём появились золотые колосья, но уже в наше время ему вернули первоначальный вид.

И тут, раз уж прозвучало слово "канал", просто напрашивается пояснить, о чём именно идёт речь, а значит, сказать хотя бы несколько слов об истории Новой Ладоги.

Как известно, и я об этом уже писал, сначала никаких "Старой" и "Новой" Ладог не было, существовала всего одна - просто Ладога (теперь Старая, где издревле стояла крепость). На месте же нынешней Новой находился Николо-Медведский монастырь, который в 1702 году по приказу Петра I обнесли земляным валом и рвом (не так давно началась Северная война), а ещё через 2 года монастырь упразднили, а на его территории построили корабельную верфь - третью в Приладожье (первыми двумя были Сясьская и Олонецкая на реке Свирь в Лодейном Поле). Тогда же Пётр указал основать город Новая Ладога, после чего прежняя - древняя - Ладога и стала называться Старой. То есть, как прообразом Перми стал медеплавильный завод, а Екатеринбурга - металлургический, Новая Ладога "выросла" из судостроительной верфи.

Уже через несколько лет на ней были изготовлены и спущены на воду первые линейные, тогда ещё парусные, корабли Балтийского флота "Рига" и "Выборг". Однако вскоре "возникла проблема": нормальному сообщению (в том числе, и торговому) с Балтикой препятствовал "капризный характер" Ладожского озера - частые штормовые ветра становились причиной гибели многих судов, а потому в 1719 году Пётр начал поистине грандиозный проект - строительство 117-километрового канала вдоль берега Ладожского озера, соединяющего реки Волхов и Неву, Новую Ладогу и Шлиссельбург! Канал, названный, разумеется, Ладожским, "сдавался в эксплуатацию" частями, а полностью был открыт в марте 1731 года, став крупнейшим в те времена гидротехническим сооружением Европы.

Ладожский канал прослужил верой и правдой почти 100 лет, но в 1826 году из-за сильной засухи обмелел, а потому для сохранения судоходства в Шлиссельбурге пришлось строить новые шлюзы, а в Новой Ладоге установили паровые насосы, которые перекачивали воду из Волхова в канал. Естественно, это решение было затратным, да и проблему решало не полностью, поэтому в 1860-х годах примерно по тому же маршруту был сооружён - теперь уже всего за 5 лет - новый канал, названый именем императора Александра II, а после революции переименованный в Новоладожский (соответственно, старый "петровский" стал Староладожским). Он, кстати, функционирует и в наше время, но в основном в "техническом" режиме - для движения судов малого и среднего водоизмещения, а также отстоя кораблей в межнавигационный период.

Что же касается Новоладожской верфи, то она проработала относительно недолго - до 1741 года, но к тому времени Новая Ладога уже вполне сформировалась сама по себе, а в середине 18 века даже стала уездным городом. Ещё одной "вехой" в её истории явилось пребывание здесь в 1760-х годах А. В. Суворова, который тогда командовал расквартированным в Новой Ладоге Суздальским пехотным полком - в бывшем доме полкового Офицерского собрания сейчас располагается Музей А. В. Суворова, упомянутый мной чуть раньше.

..........

Выше я назвал набережную Ладожской Флотилии красивой и ухоженной, но, по сути, это относится лишь к небольшому - чуть больше 200 метров - её отрезку по обе стороны от мемориала, поэтому долго я здесь не задержался (да и погода была явно не для "околоводных" прогулок) и направился "в город" - внутрь Новоладожских кварталов. К сожалению, по неутешительным, но в данном контексте уважительным погодным причинам весь последующий фоторяд будет тёмным (а кроме того, в условиях такой освещённости я снимал в основном на телефон, что тоже не могло не отразиться на особенностях фотографий), хотя в реальности прогулка не выглядела так мрачно, а по некоторым ощущениям - о чём я уже писал - даже приносила удовольствие.

Вообще Новая Ладога оставила двойственное впечатление. С одной стороны - откровенная неухоженность, местами переходящая в явную разруху, за пределами основных центральных уголков и площадей, множество исторических зданий в ужасном состоянии, причём "иных уж нет": любопытно, что первые строчки в "достопримечательном" перечне в "Википедии" занимают дома с пометками "сгорел 12 июля 2017 года", "сгорела в 2018 году", "сгорел в 2019 году" - то есть уже в наше время, когда, казалось бы, с исторического наследия надо "пылинки сдувать", не говоря уже об обработке деревянных строений огнезащитными составами и красками. Однако, в то же время - редчайшее, как мало где ещё, ощущение исторического колорита, духа дореволюционной эпохи, что чувствуется не только, а временами и не столько глазом, сколько "нутром", словами это не передать... В общем, потенциал для превращения Новой Ладоги если не в музей под открытым небом, то просто в атмосферный старый город имеется, но он, во-первых, требует "руководящей" воли, творческого подхода и больших вложений, а во-вторых, тает (точнее, горит) буквально "на глазах", что я уже продемонстрировал выше, и если так пойдёт дальше, то в какой-то может выясниться, что "превращать" уже и нечего...

Ну а пока местные жители стараются, как могут. Вот, к примеру, "пространство" с нехитрым, но очень "правильным" антуражем:

Или вот - и вопрос тут только один: почему лишь один дом и лишь в одном месте?