=============== Анкара ===============

.

Часть 1

.

Тут я немного поясню: поскольку в октябрьской поездке у меня снова получаются 2 относительно полных - и уж точно туристически полноценных - дня в Анкаре, я оставил часть достопримечательностей "второго уровня" на следующий раз (о них-то и будет "часть 2" уже в другом рассказе), но главные, конечно, посмотрел сейчас - в конце концов, кто знает, как жизнь сложится и как "фишка ляжет"...

...

Прежде чем начать рассказ о самих впечатлениях, я скажу пару слов о некоторых особенностях аэропорта Анкары. Прежде всего, это один из самых легко доступных относительно города аэропортов, в которых мне когда-либо довелось побывать. Всё, что нужно знать о "трансфере" - это номер 442 автобуса, который с завидной регулярностью - раз в 20 минут! - ходит между аэропортом и автовокзалом Ашти, делая удобные остановки в историческом центре, который примерно совпадает с городским районом Алтындаг; к примеру, если ваш отель находится именно там (чего я всем искренне советую), то будет хорошо выйти на остановке İlk Meclis ( https://yandex.ru/maps/115676/altindag/stops/6028335548/?ll=32.857859,39.939244&pt=32.86667,39.86667&tab=overview&z=15.05), а для поездки в аэропорт подходит остановка Ankara Spor Salonu ( https://yandex.ru/maps/115676/altindag/stops/3979072210/?ll=32.845501,39.937749&pt=32.86667,39.86667&tab=overview&z=15.8). Полную же схему остановок, равно как и расписание в "неурочные" часы можно посмотреть на сайте городского транспорта Анкары: https://www.ego.gov.tr/en/hareketsaatleri?hat_no=442. Автобус едет немногим менее часа (от и к центру в рамках названных выше остановок - примерно 35-40 минут), цена билета для аэропортовского трансфера вполне адекватная - 160 лир (причём подорожание произошло аккурат при мне, то есть, прилетев, я заплатил ещё по старой цене 100 лир, а на обратном пути - уже 160), оплата производится в самом автобусе исключительно наличными, со сдачей проблем не бывает.

Про сам аэропорт полезно, на мой взгляд, знать 2 вещи: во-первых, ставшие столь модными в Турции киоски-терминалы получения PIN-кода для бесплатного вайфая (мне они понравились - просто проводишь "корешком" основной страницы паспорта через специальную щель, и на экране тут же высвечивается личный пароль, привязанный к паспорту; потом, при входе в интернет, надо просто ввести его и свою фамилию - и получаешь хороший вайфай без временных ограничений), которые в Стамбуле встречаются буквально на каждом шагу, в Анкаре (по крайней мере, в терминале внутренних лини) находятся - причём, как мне показалось, всего в единственном числе - в большом зале ДО контроля безопасности. То есть вайфай в аэропорту Анкары есть, но чтобы "получить" его, надо обеспокоиться этим своевременно.

А во-вторых, что ещё важнее, уже после контроля, в зале выходов на посадку, есть фонтанчик питьевой воды, и расположен он в почти самом конце, рядом с гейтами под первыми номерами. На этот счёт ключевое слово, которое хорошо знать в Турции - içme или içilecek, что в контексте воды (su или suyu) как раз означает "питьевая". В аэропорту-то всё просто, там надписи, и эта в том числе, дублируются на английском, а вот в городах это поможет понять, из какого фонтана при необходимости можно попить или наполнить "походную" бутылочку.

На первом этаже (опять же, после контроля) аэропорта расположена зона отдыха с большим "разливным озером":

* * * * * * * * * *

На самом деле, каждый из нас знает об Анкаре (между прочим, в турецком языке с ударением на первую "А") больше, чем ему представляется:) Ну, например, помните "Послание к Галатам" апостола Павла? А кто они такие, эти таинственные галаты? Оказалось, что это потомки галлов - кельтских племён, вторгшихся в Малую Азию в 3 столетии до нашей эры и впоследствии осевших в центральной Анатолии, где образовалась область, названная Галатией, а её столицей был древний, известный ещё с 7 века до нашей эры, город Ангора, или Анкира (в обоих случаях тоже с ударениями на первый слог). В дальнейшем "кельтская" Галатия стала одноимённой римской провинцией, чьей столицей продолжала оставаться Ангора - именно к её христианским жителям и обращался Павел.

А что такое мохер, свитера из которого ценились и даже считались престижными в позднее советское время? А это - ни я, ни мои друзья-знакомые этого, кстати сказать, не знали - пряжа из шерсти ангорской козы (только в 20 веке так стали называть и пряжу из шерсти ангорских кроликов, которых раньше разводили лишь в качестве декоративных домашних животных), обитавшей. что нетрудно понять из названия, в окрестностях Ангоры - нынешней Анкары.

Любопытно, что ангорские козы очень привязаны к особенностям местного климата, поэтому, когда в середине 19 века их начали широко "экспортировать", они прижились далеко не везде: в основном, новыми ареалами их обитания стали только предгорья Анд в Южной Америке и, как ни странно, американский Техас.

Самый известный в мире османский путешественник Эвлия Челеби, имя которого слышали все, кто хоть что-то читал о Турции, пишет в своей книге Сейяхат-наме ("Книга путешествий"): "Ангорская коза - белая, как молоко, белее ее, может быть, и нет тварей. Из их шерсти делают пряжу. Если шерсть этих коз стричь ножницами, то пряжа выйдет жесткой. Если же ее выщипать, то получится [гладкая, как] шелк, приличествующая даже пророку. Но когда бедных коз щиплют, то их [отчаянное] блеяние доносится до самых небес. Однако умные люди нашли способ, чтобы они не кричали как резаные. Смешав в воде известь и золу, коз намазывают этим месивом в том месте, где их будут ощипывать. Тогда шерсть щиплют без всякого труда... Эта шерсть - слава Анкары.

Изготовить её в другом месте земли невозможно. Франки, привезя этих ангорских коз в свой Ференгистан, хотели изготовить такую же удивительную пряжу и шерстяную [ткань]. Но, по воле Аллаха, [ангорские козы] в течение года превращались в коз с обычной шерстью. Из того, что там пряли, такая шерсть не получалась, они не могли придать ей волнистости. Они даже захватывали из Анкары готовую пряжу, думая: «Отвезем в Ференгнстан и сделаем там [такую же] шерсть», но опять ничего не вышло. И вот сейчас для своих монахов они ткут шерсть, похожую [на ангорскую], но не такую волнистую, без блеска, черную, как ткань шали 8. Жители Анкары приписывают эту особенность своей шерсти чуду Хаджи Байрама Вели. Но, по-моему, это происходит от качества горного климата и местоположения".

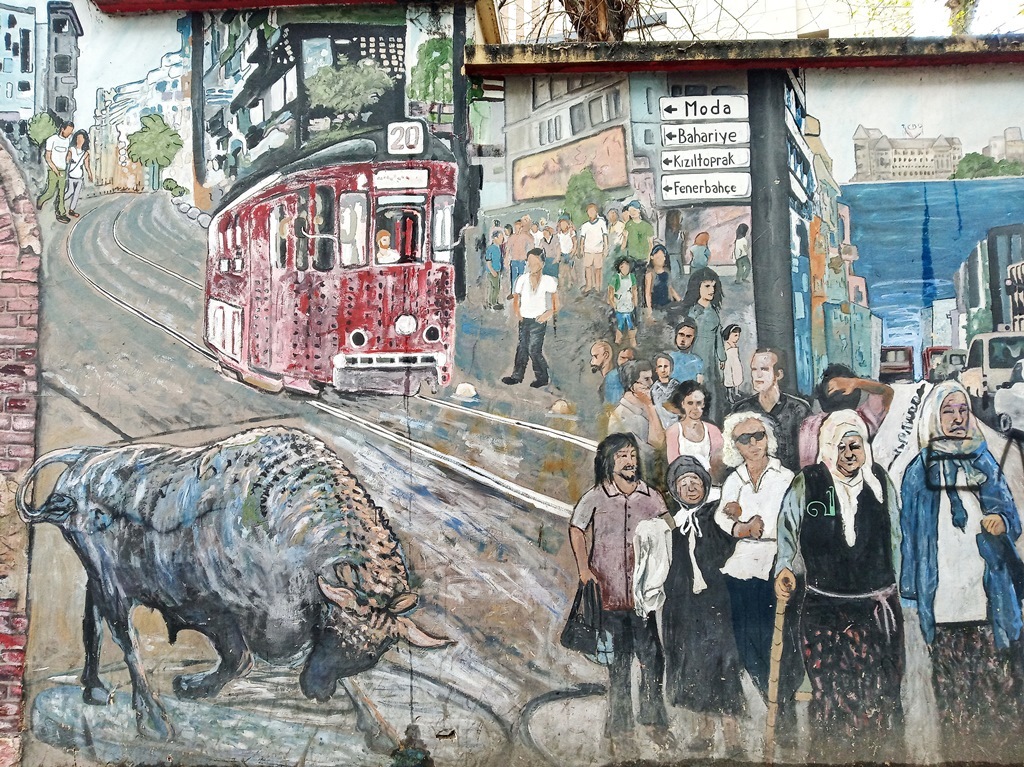

(этот орнамент с козами - часть современного оформления одного из залов Музея анатолийских цивилизаций)

И уж точно все знают про ангорских кошек, но - опять же, "проверено на практике" - не всем известно, что название это пошло оттого, что эта порода (по-турецки Ankara kedisi) тоже появилась в провинции Ангора, причём произошла в результате одомашнивания дикой африканской кошки, которая, кстати сказать, была короткошёрстной, но в результате "региональной" генной мутации "отрастила" длинную пушистую шёрстку преимущественно белого цвета. Пишут, что "благодаря" этому в знатных домах ангорских кошек использовали в качестве ... "салфеток", вытирая о них жирные руки во время трапезы.

* * * * * * * * * *

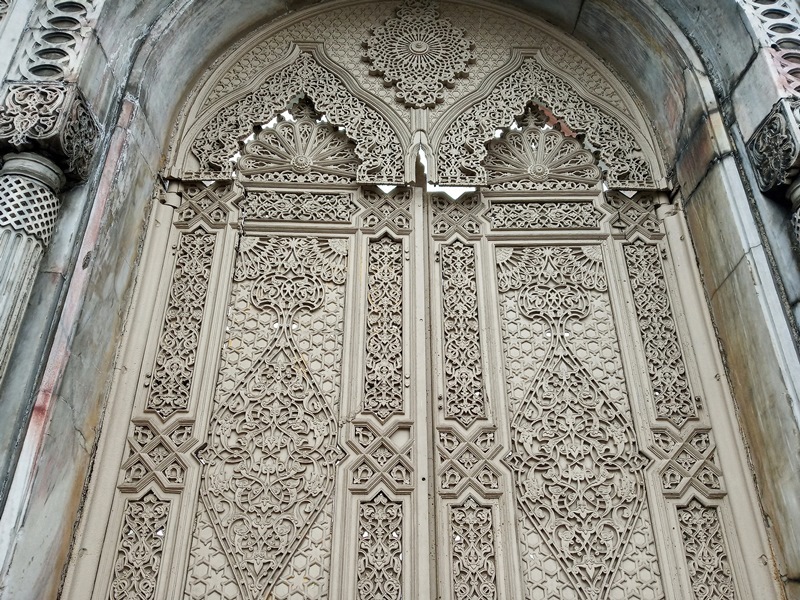

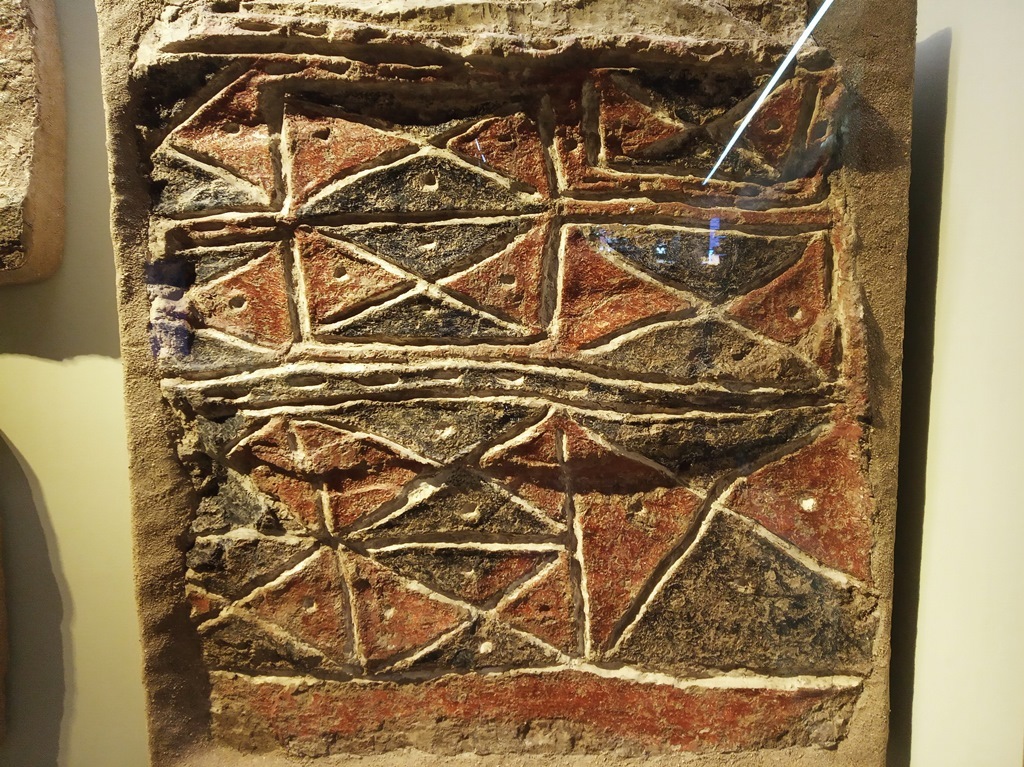

Анкара - один из древнейших городов Анатолии, или Малой Азии (по сути, это одно и то же), история которой насчитывает около 10 тысяч лет; здесь "отметилось" множество народов и цивилизаций: хетты, фригийцы, лидийцы, персы, галаты, римляне, византийцы, сельджуки и, наконец, османы - и все они неизбежно оставляли свои "следы". Поэтому не удивительно, что главный музей Анкары, который так и называется - Музей анатолийских цивилизаций (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), считается одним из самых известных среди себе подобных не только в Турции, но и за её пределами. Он был основан по инициативе первого президента Турции Кемаля Ататюрка в 1921 году (то есть ещё даже до того, как Анкара стала турецкой столицей) в качестве хеттского музея, но быстро перерос свои рамки как в "содержательном", так и в прямом смыслах, и в 1936 году городские власти приобрели старинные здания базара Махмут-паши и постоялого двора Куршунлу-хана (построенные в 15 веке), находившиеся у подножия крепости Анкары и пребывавшие после пожара в заброшенном состоянии, в которых после длительной - около 30 лет! - реставрации и разместился музей, где он пребывает до нынешнего времени.

Честно говоря, в "обязательную программу", по крайней мере, в рамках этого путешествия, Музей анатолийских цивилизаций не входил - я оставил его "в резерве" либо на случай плохой погоды, либо если уже совсем много свободного времени останется. Случился именно второй вариант, и, слегка перефразируя строчку известного из нашего "социалистического" детства стихотворения, "Я поведу тебя в музей! - Сказала мне судьба"

Тут я сразу хочу отметить 2 вещи. В-первых, музей сравнительно маленький - в нём всего 3, хоть и длинных, зала (плюс ещё небольшой зал в подвальном помещении). А во-вторых, он, конечно, любопытный, но я никоим образом не стал бы относить его к разряду "обязательных", чем частенько грешат пишущие и снимающие блогеры (вообще, на мой взгляд, слово "обязательно" в принципе не имеет права на жизнь в туризме, а тех, кто его произносит, я считаю либо дилетантами, либо "понтовщиками", набивающими себе цену ради "лайков" - типа, ну как же, они побывали в таком крутом, аж "обязательном для посещения" месте). Да, музейные экспозиции наверняка имеют потрясающую историческую и культурную значимость, но мне кажется, что оценить их в полной мере могут только специалисты - для остальных же посуда, утварь и высеченные в камне изображения и рельефы потихоньку сливаются в одну большую кучу впечатлений и вскоре перестают восхищать: ты просто видишь "ещё один" очередной экспонат (при том, что многие музеи мира наверняка бы отдали любые деньги, чтоб его заполучить). Так что выходил я из него "с чувством глубокого удовлетворения" от состоявшегося "мероприятия", но, в то же время, несколько разочарованным отсутствием "вау-эффекта".

Стоит музей, сравнительно недорого - "всего" 12 евро, и хотя это тоже не копейки по нынешним временам хоть в рублях, хоть в лирах, но всё же почти в 3 раза дешевле, чем Галатская башня (она-то вообще лидер "ценового неадеквата") и в 2 раза - чем совсем простенькая Девичья башня (все актуальные организационные подробности посещения можно посмотреть на сайте https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionI … DistId=AMM). И, кстати, в кассе проходит оплата картой UnionPay (по хорошему курсу!) всё того же банка, название которого нынешние российские путешественники в силу сложившихся обстоятельств хорошо знают.

Здесь, в контексте вышесказанного, я позволю себе на минутку отвлечься от темы, чтобы поделиться своим опытом по работе карты ЮП в тех турецких городах, что я посетил. Честно говоря, результат оказался лучше, чем я предполагал: карта "прошла" примерно в половине тех случаев (всего их было около 10), когда я пытался ей оплатить, и в том числе - в железнодорожной кассе в Эскишехире и, как я уже сказал, в Музее анатолийских цивилизаций. А не прошла в "соседнем" Археологическом музее и ни разу - в супермаркетах моей любимой сети BIM. Конечно, на глобальную статистику это не тянет, но лично меня такой итог вполне устроил, тем более что по карте прошли преимущественно наиболее крупные платежи.

И, пока я не забыл, ещё совсем малюсенькое отступление: меня удивило, что на многих профильных турецких сайтах - например, музейных и вообще "достопримечательных" - в разделе "Местоположение" приводится карта Яндекса - разумеется, с чисто турецкой топонимикой. Видимо, турки "согласились" со мной (я говорю об этом уже давно), что именно карты Яндекса в последнее время стали лучшими в мире, что особенно заметно на фоне "отставшего от жизни" в этом плане Гугла (правда, по детализации им не уступает OpenStreetMap, но у них не помечены знаковые объекты и отсутствует очень полезный режим камер).

...

А теперь "вернёмся" к музею, да и бублики (то есть, конечно, симиты!) к его открытию уже успели принести - их можно купить перед входом:

Часть экспонатов (возможно, "всепогодных" копий) можно увидеть уже во дворе:

Отредактировано savl (2025-04-21 11:41:28)