Порции большие !

И снова Беларусь... Минск, Гродно, Лида, Новогрудок, январь 2025

Сообщений 11 страница 20 из 66

Поделиться122025-02-14 18:25:31

Вот теперь мы готовы и по музеям

Сначала идем в Музей истории Минска, он же и галерея М. Савицкого, он же особняк Пшездецких.

Декоративный объект "Городские весы".

Минский Свято-Духов кафедральный собор

Ратуша

Рядом со зданием ратуши расположилась скульптура «Войт», которая была открыта в 2014 г. В одной руке он держит грамоту о даровании магдебургского права, в другой — ключ от ратуши. Войт — это высшее должностное лицо, которое возглавляло магистрат.

Если у вас есть неразрешимая проблема, особенно связанная с недвижимостью или имуществом, нужно подержаться за ключ — и решение проблемы найдется.

Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии.

Католический кафедральный собор в стиле виленского барокко, главный католический храм Минска.

Храм был построен в 1700—1710 гг.как церковь при иезуитском монастыре, в связи с чем также известен как «костёл иезуитов».

Это мы удачно зашли

Усадьба Пшездецких в Минске известна с XVIII века, в частности, упоминается на современном месте в документе 1775 года. Усадьба состояла из главного дома (дворца) в глубине участка и двух симметричных каменных флигелей. Небольшой дворец был выстроен в стиле барокко. В 1799 году она была продана Андрею Станкевичу. В 1826 году её купил секретарь Минского дворянского собрания Юрий Кобылинский. В середине XIX века комплекс реконструирован. Из двух флигелей сохранился до нашего времени только левый — здание мужского духовного училища (к духовному училищу относился и бывший дворец, где были классные покои и квартира начальника училища). Здания пострадали в большом городском пожаре 1881 года, после чего были восстановлены. После 1920 года в здании размещались разные учреждения, с 1944 года до конца XX века оно принадлежало Минскому областному военкомату. В 2012 году завершилась реставрация здания, в нём разместилась художественная галерея Михаила Савицкого.

Отредактировано Loconte (2025-02-14 23:46:25)

Поделиться132025-02-14 21:49:59

Совершенно приятный и уютный отель. Место, где перекусывали отличное - и разнообразие, и совсем немаленькие порции.

Вот теперь мы готовы и по музеям

Ур-ра! Да еще какая замечательная выставка:"Мир веера" - значит, будут прелестные дамские штучки...

Поделиться142025-02-14 23:40:24

Лена ГМ

Порции большие !

на рестораны Беларуси у меня пока жалоб нет

Поделиться152025-02-14 23:41:09

Неслучайные гости

Да еще какая замечательная выставка:"Мир веера" - значит, будут прелестные дамские штучки

будут обязательно

Поделиться162025-02-16 16:24:11

не соглашусь, в трешках бывают офигенные завтраки, тот же "Любим" в Ярославле.

Поддерживаю.

Вижу чаны для каш - уже хорошо.

Тоже на завтрак любишь?)

Поделиться172025-02-16 17:47:12

Католический кафедральный собор в стиле виленского барокко, главный католический храм Минска.

Красивый собор

Поделиться182025-02-16 21:40:02

talusha

Тоже на завтрак любишь?)

каша на завтрак это святое

K-Olga

Поделиться192025-02-16 21:50:52

Художественная галерея Михаила Савицкого.

Михаил Андреевич Савицкий (18 февраля 1922, д. Звенячи, Витебская губерния — 8 ноября 2010, Минск) — белорусский, советский, художник-живописец, педагог. Герой Беларуси (2006). Народный художник СССР (1978). Лауреат Государственной премии СССР (1973), Государственных премий Белорусской ССР (1970, 1980), Государственной премии Республики Беларусь (1996).

Малая родина Михаила Савицкого — небольшая деревенька Звенячи. что в Толочинском районе Витебщины. Сплошь яблоневые сады, заливные луга, хлебные и льняные поля. Здесь в большой семье железнодорожника (затем сельского кузнеца) Андрея Петровича и колхозницы Анны Константиновны родился будущий художник. Было ещё три старших брата — Алексей. Иван. Владимир — и младшая сестра Надя.

Летом 1940 года Михаил окончил среднюю школу в Коханово, получив аттестат зрелости с отличными отметками. Он уже тогда мечтал стать художником. Здесь, конечно, сказалось влияние старшего двоюродного брата Валентина Николаевича Савицкого, в будущем известного живописца, который за два года до войны окончил Витебское художественное училище.

12 сентября 1940 года восемнадцатилетний комсомолец Михаил Савицкий был призван в ряды Красной Армии. К тому времени в вооружённых силах Страны Советов уже проходили службу его старшие братья (Алексей и Владимир пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. Иван вернулся инвалидом и умер в 1961 году).

Великая Отечественная война застала его в Махачкале, где формировалась 345-я стрелковая дивизия для десантирования в г. Севастополь. Там в должности заместителя командира 793-го отдельного батальона связи он принял свой первый бой. Последний бой бойцов-десантников произошёл в начале июля 1942 года у каменистого побережья Херсонесского мыса... Прижатые к морю красноармейцы, среди которых был и Михаил, четверо суток, практически без продовольствия и питьевой воды, сдерживали натиск врага, пока не кончились патроны. 4 июля раненый Савицкий оказался в плену. Дальше — ад: симферопольская тюрьма, пересыльные лагеря в Бахчисарае и Николаеве, 326-й шталаг, рабочий лагерь военнопленных в Дюссельдорфе, концентрационные лагеря смерти Бухенвальд, Миттельбау-Дора (подразделение Бухенвальда. близ г. Нордхаузен), каменоломни «Кровинки» в Тюрингии, штрафные изоляторы и. наконец, последний круг этого Дантова ада — концлагерь Дахау под Мюнхеном. Освобождение союзными войсками пришло 29 апреля 1945-го. Узника 32815 нашли без сознания, почти бездыханного...

В начале декабря 1946 года — демобилизация, потом учёба в Минском художественном училище и Московском художественном институте имени В.И. Сурикова. Получив «красный» диплом и квалификацию «Художник-живописец». Михаил Андреевич в конце ноября 1957 года возвратился на родину. Здесь, в Минске, начался новый этап в его жизни — творческой и личной.

Картины Михаила Савицкого, посвященные войне, трагичные, жуткие, что совершенно логично с учетом того, что ему пришлось пережить.

Я же покажу несколько созданных им женских образов.

"Реквием"

В некоторых залах можно увидеть элементы вскрытого в процессе реконструкции живописного декора, часть его была воссоздана.

"Запретная зона" из цикла картин "Чёрная быль".

Отредактировано Loconte (2025-02-23 17:25:52)

Поделиться202025-02-16 22:32:56

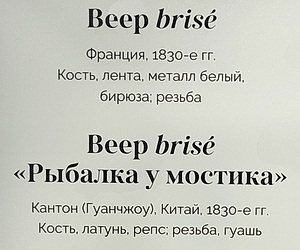

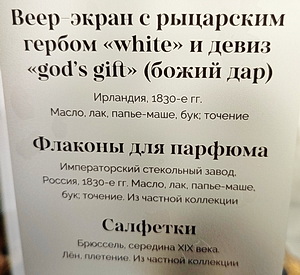

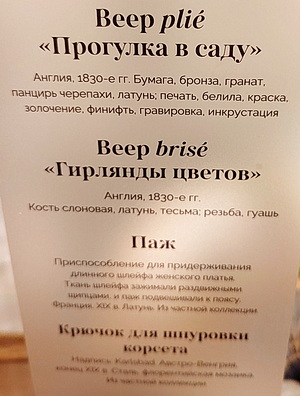

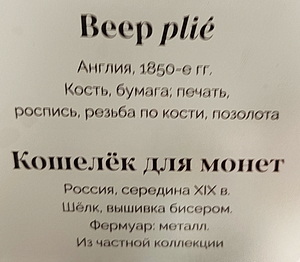

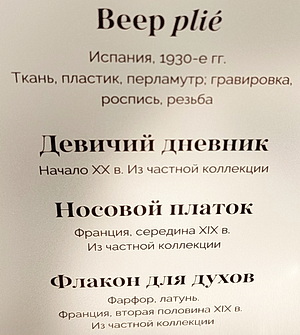

Выставка «Мир веера» из коллекции «Музей «Замковый комплекс «Мир».

На выставке представлена коллекция из 26 вееров середины XVIII – начала ХХ века. Примечательно, что экспонируются они в здании бывшей городской усадьбы, где в минувшие столетия проходили светские вечера и приемы, а непременным аксессуаром дамского гардероба выступал веер.

Самым старинным среди вееров европейского, русского и восточного производства является изящный французский веер 1760-х гг. декорированный ручной росписью, резьбой и позолотой. XVIII век – это эпоха расцвета искусства веера, когда он занял прочное место в жизни европейской аристократии. Изменчивость моды на протяжении XIX века отражается в декоре, конструкции, материалах и типах вееров, представленных на выставке.

Коллекция отражает все разнообразие материалов, из которых изготавливались веера: бумага, картон, шелк, кружево, металл, дерево, слоновая кость, рог, перья страуса, панцирь черепахи, перламутр. Богатый декор создавался с применением таких техник как: роспись, вышивка, золочение, серебрение, резьба, гравировка, инкрустация, финифть. Плие, бризе, опахало, плиант – основные конструктивные типы вееров, которые можно увидеть на выставке.

Экспозиция знакомит не только с историей веера, но и с его основными функциями. Так, кроме практичного опахала, создающего потоки воздуха для овевания лица, веер также являлся статусным предметом роскоши, подчеркивающим высокое положение в обществе и богатство своей владелицы. Кроме того, в XVIII веке веер использовался как сигнальный инструмент, с помощью которого происходила передача сообщений представителям противоположного пола.