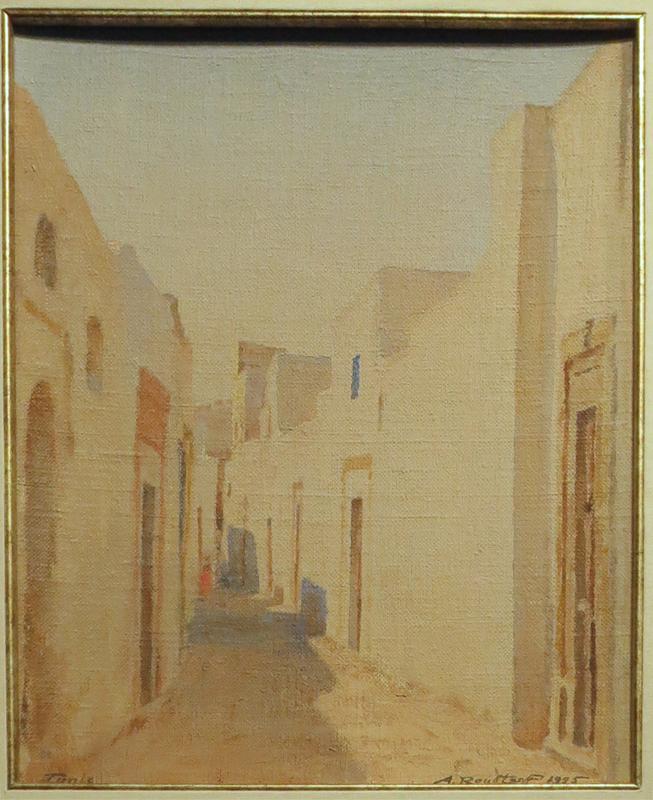

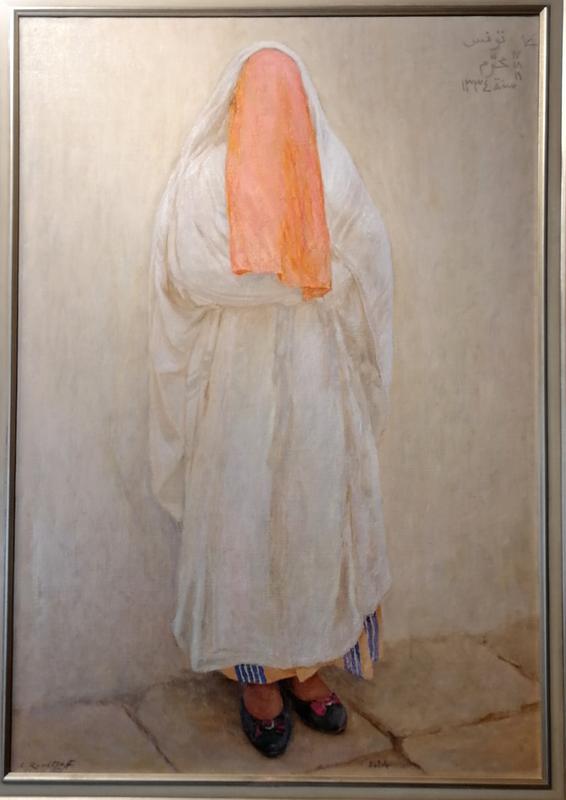

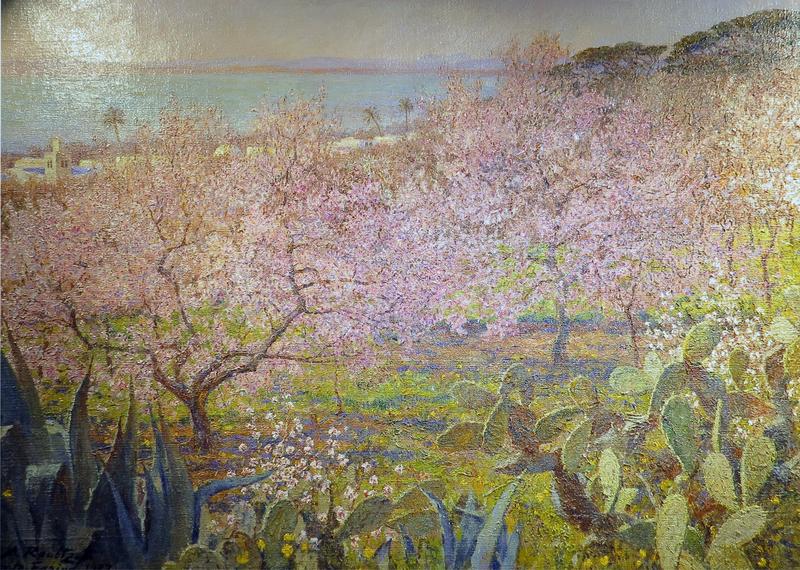

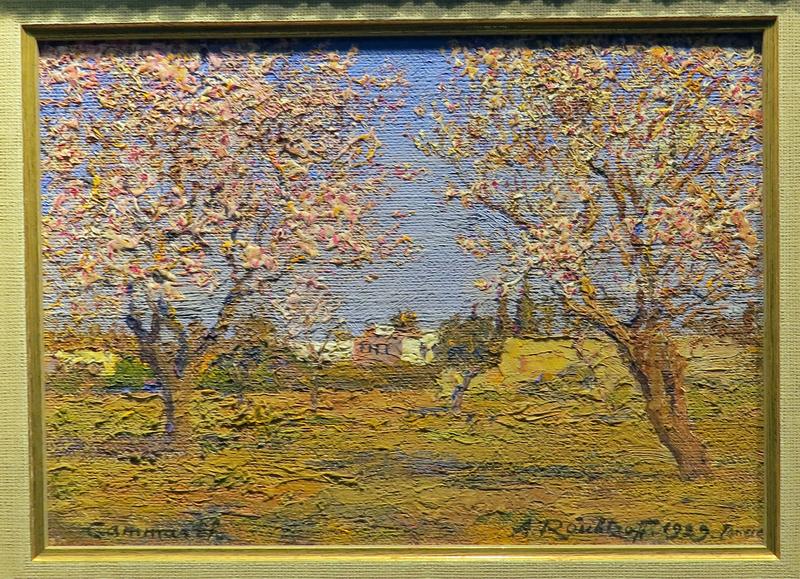

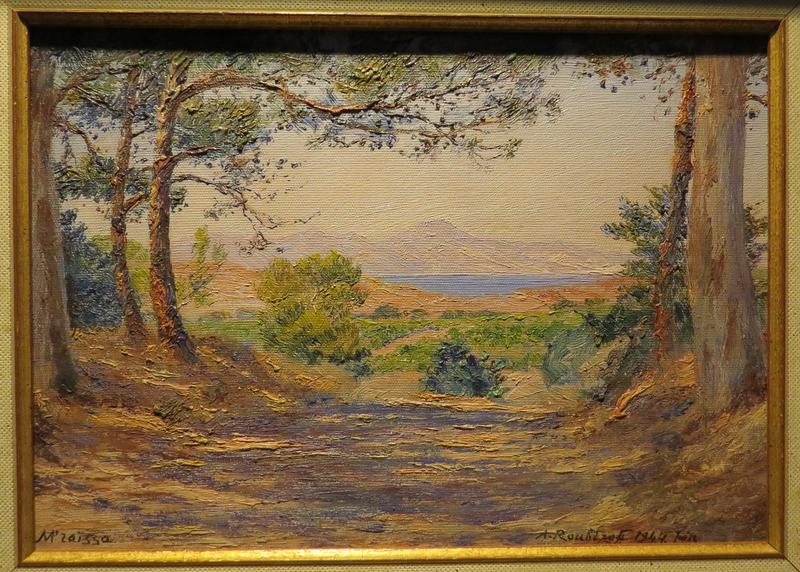

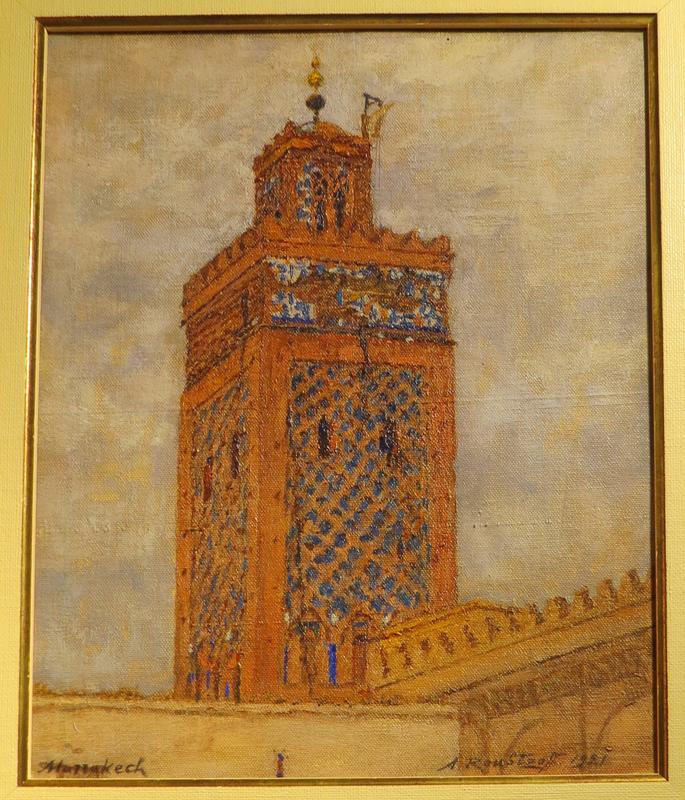

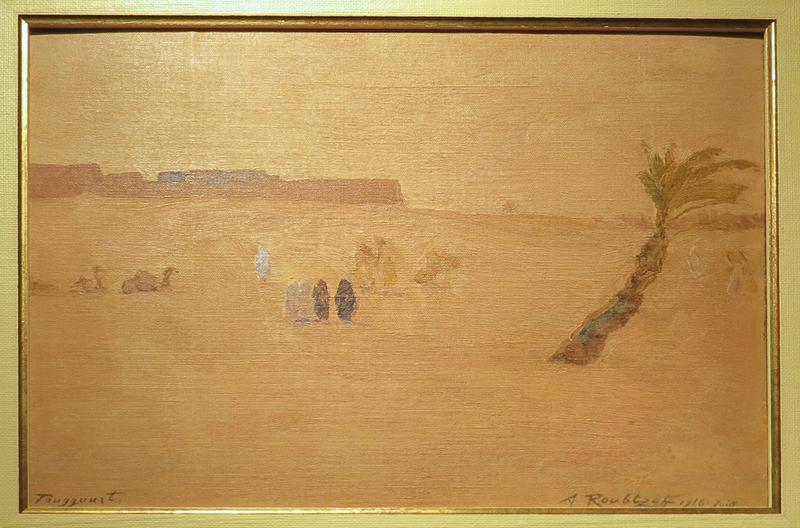

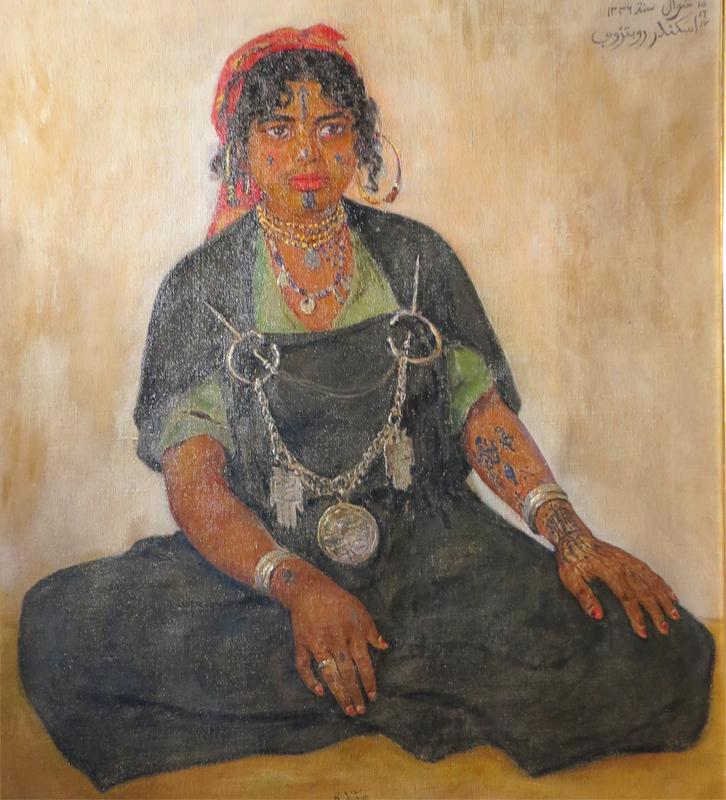

Сначала расскажу о самом художнике, дополняя повествование фотографиями картин. В названиях многих их них указано изображенное место.

Информация отсюда https://hojja-nusreddin.livejournal.com/2688002.html

Уникальная судьба и разностороннее творчество Александра Александровича Рубцова, живописца, графика и публициста, с 1914 года работавшего в Тунисе и в 1924 году ставшего гражданином Франции, практически неизвестны российским любителям искусства и даже искусствоведам.

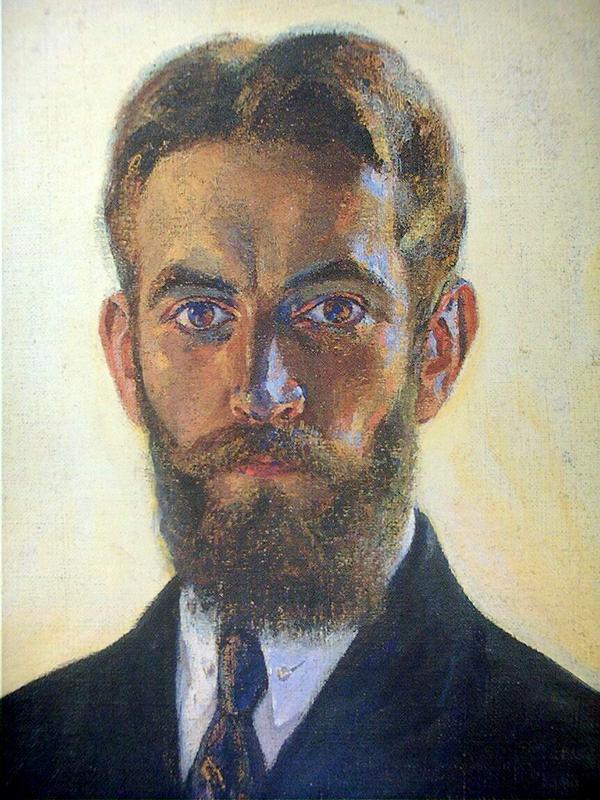

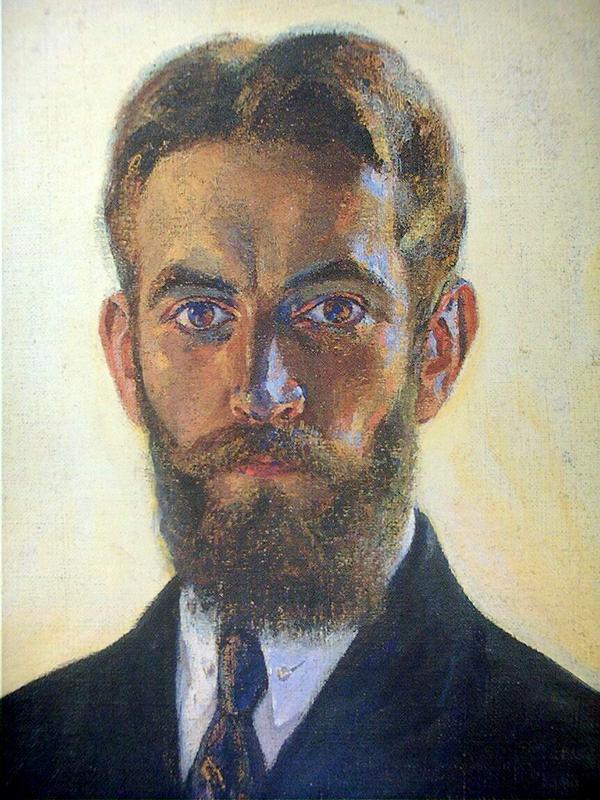

Автопортрет (на выставке не был представлен )

Будущий художник, появившийся на свет 24 января 1884 года в Петербурге, был незаконным сыном Евгении Рубцовой, дочери потомственного почетного гражданина Александра Ивановича Рубцова. Только в 1897 году высочайшим повелением мальчику было разрешено принять фамилию матери и отчество Александрович. С 1898 по 1904 Рубцов обучался в 8-й Санкт-Петербургской гимназии, которую окончил с серебряной медалью. В гимназическом аттестате особо отмечены его успехи в русской литературе. Большое участие в воспитании Александра принимали его крестная мать — художница Екатерина Карловна Вахтер, и ее муж, профессор Академии художеств Ян Францевич Ционглинский. Блестящий академический педагог, Ционглинский был также известен как один из первых русских импрессионистов, заядлый путешественник, любитель экзотических стран. Вместе с четой Ционглинских юный Рубцов путешествовал по России и Европе.

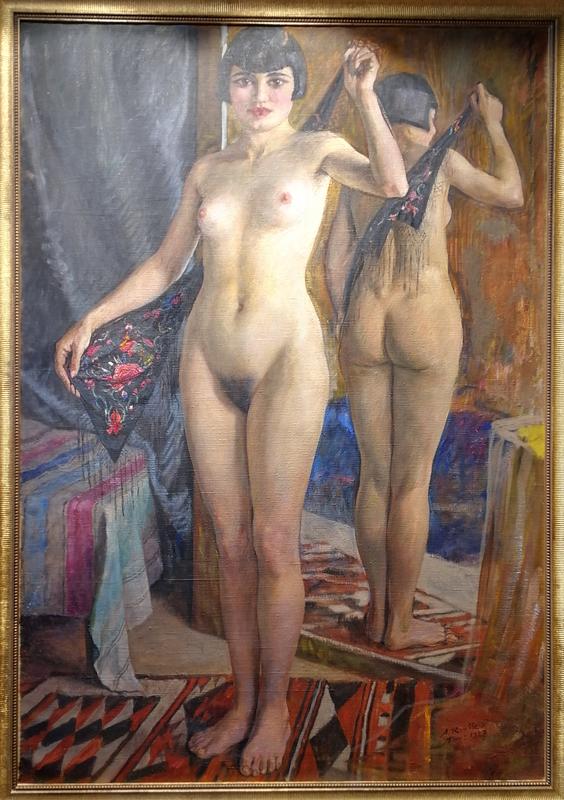

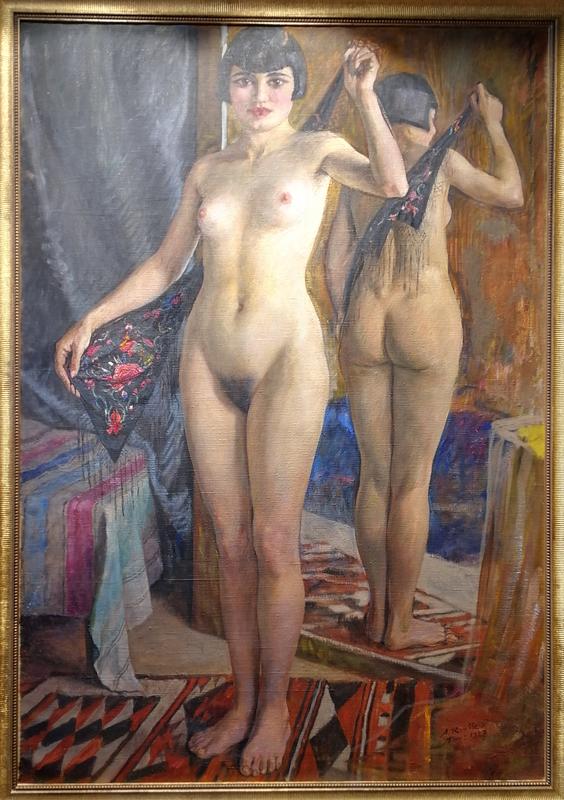

"Обнаженная в отражении" 1928г.

Вероятно, именно Ционглинскому Рубцов обязан выбором творческой профессии и серьезной технической подготовкой, определившей его блестящие результаты при поступлении в Академию художеств (Рубцов оказался первым в списке зачисленных в 1904 году). В Академии будущий художник занимался под руководством того же Ционглинского. Ему довелось также обучаться рисунку у одного из столпов академического рисования — П.П. Чистякова, выучившего несколько поколений русских художников конца XIX— начала XX веков. В 1906 году Рубцов был определен в мастерскую профессора Д. Н. Кардовского, где занимался вместе с известными впоследствии русскими художниками Василием Шухаевым и Александром Яковлевым. В те годы Академия уже не была прежней: учащимся предоставлялась большая свобода, использовавшаяся ими для восприятия новой французской живописи и экспериментов русских авангардистов.

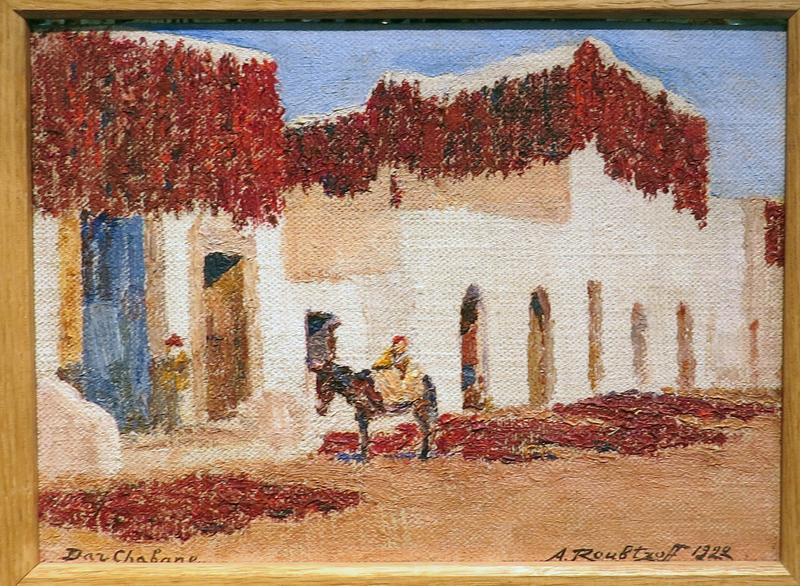

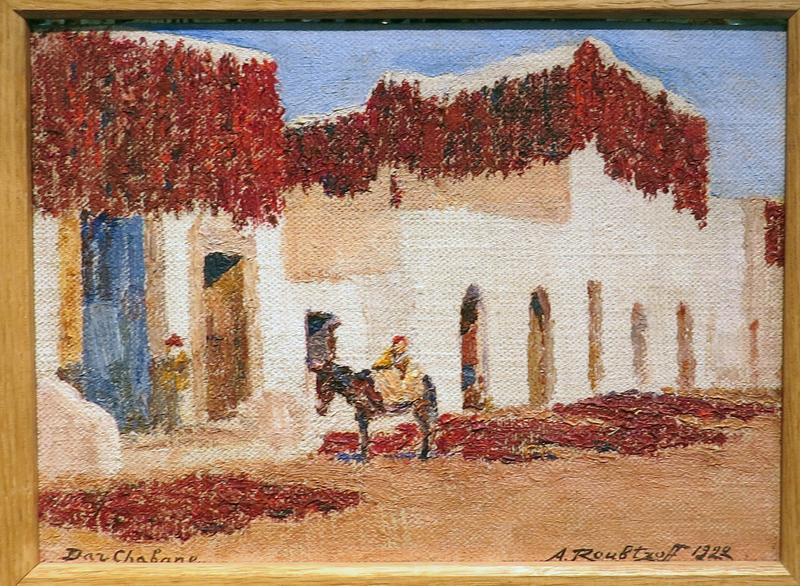

"Дар Шаабане" 1922г.

Подобно многим молодым художникам, Рубцов увлекается искусством, весьма далеким от академизма, он входит в группу “Треугольник” и участвует в организованных ей выставках “Импрессионисты”. Художники, объединявшиеся вокруг Николая Кульбина и называвшие себя импрессионистами, ориентировались в большей степени на искусство французского постимпрессионизма и символизма. Однако, в отличие, например, от своего однокашника Павла Филонова, будущего основателя аналитической живописи, Рубцов не собирается порывать с Академией — вероятно, из-за семейной близости к ней и определенных карьерных планов, которые начали успешно осуществляться.

"Марса".1915г.

Блестяще закончив обучение в Академии художеств в 1912 году, Рубцов получает право на четырехлетнюю пенсионерскую поездку за границу. Он отправляется в путешествие по Европе. В 1913 году он посещает Англию, Испанию, Францию, Германию, Швейцарию. Тогда же состоялась его первая встреча с Африкой.

“Из Испании — из Сádiz я переехал на кораблике в Африку — в Марокко, в Tanger. Там я наткнулся на такое количество живописного материала, что через несколько дней уехал, почти ничего и не написав”, — сообщает художник в своем пенсионерском отчете.

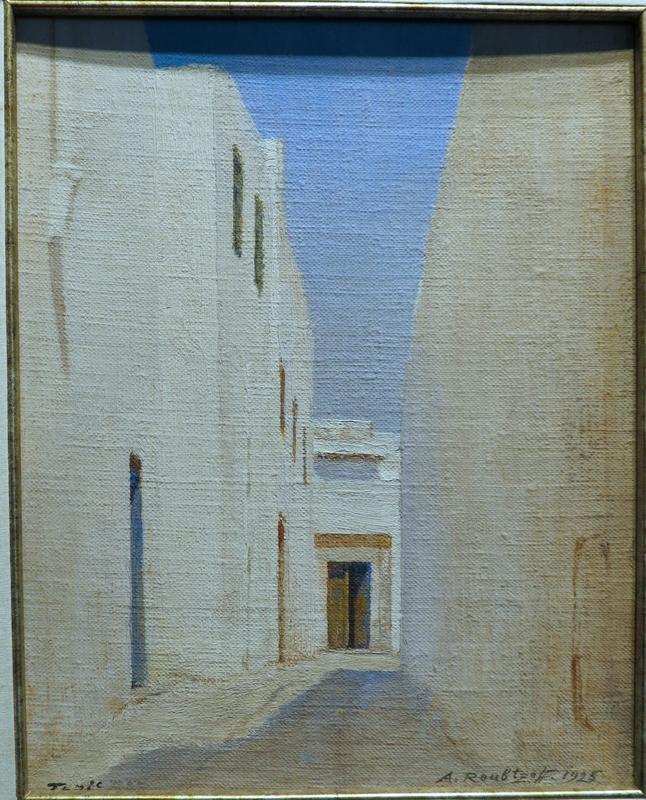

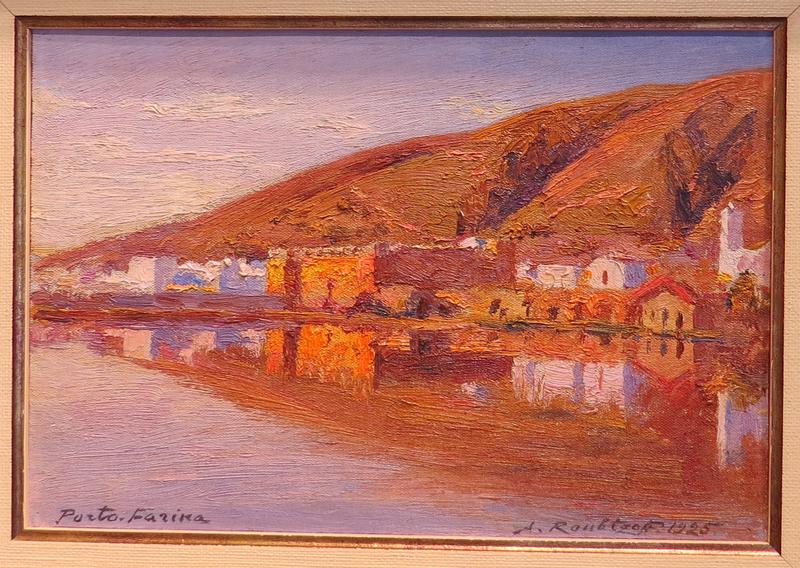

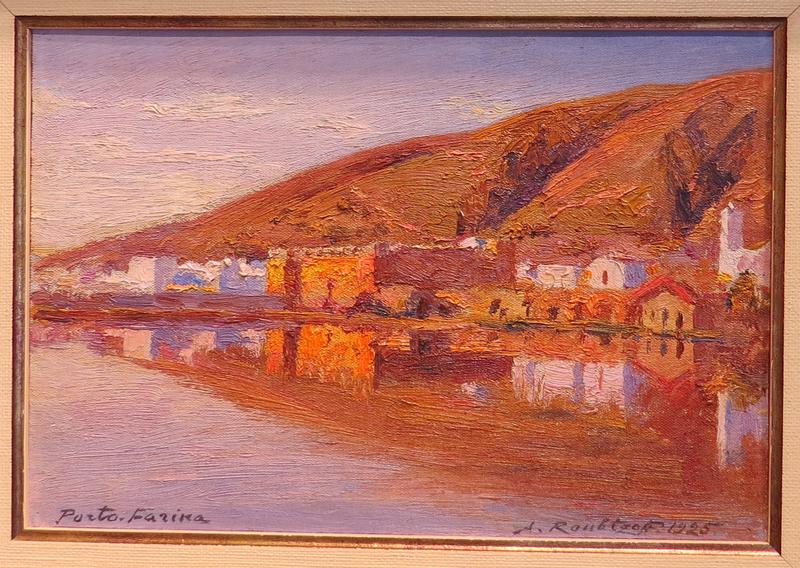

"Порто Фарина" 1925г.

В Марокко шла война, и было невозможно проникнуть вглубь страны. Но у художника появилась идея позднее приехать в Африку на более долгий срок. Он возвращается в Европу, но вскоре вынужден прервать путешествие из-за смерти своего отчима и учителя. Ненадолго вернувшись в Петербург в декабре 1913 года, Рубцов организует его посмертную выставку и публикует книгу “Заветы Ционглинского”. Книга состоит из 200 афоризмов, отражающих мировоззрение творческой личности ван-гоговского типа, бескорыстно и безраздельно преданной искусству. Подобные идеалы стали жизненным кредо самого Рубцова.

В начале 1914 года художник покидает Петербург, еще не подозревая, что уезжает навсегда, и 1 апреля прибывает в Тунис, неожиданно ставший его второй родиной.

“Я приехал в Тунис всего на несколько месяцев и остаюсь здесь на всю жизнь. Человек предполагает, Бог располагает”, — признавался Рубцов.

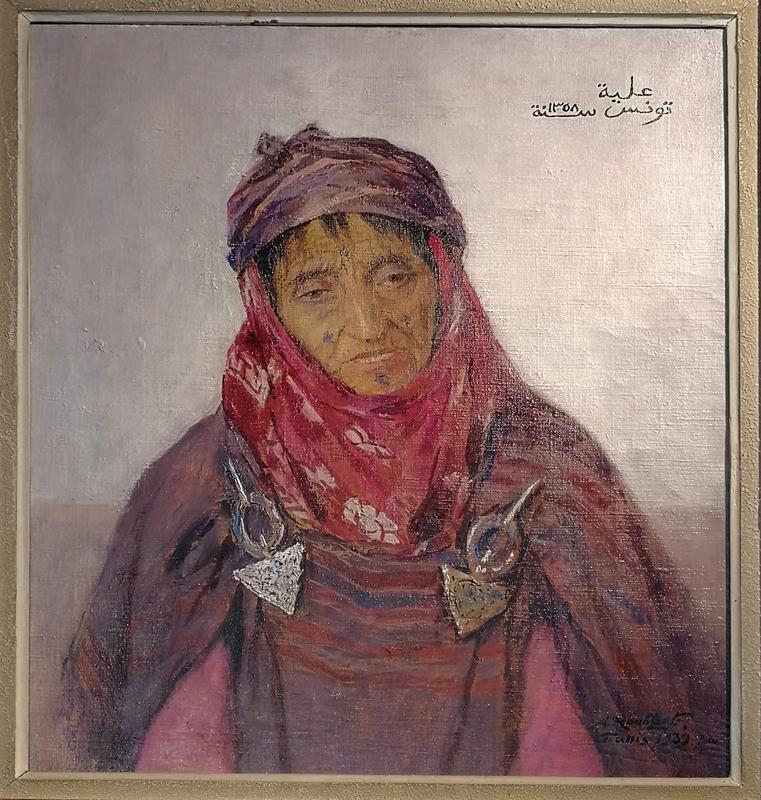

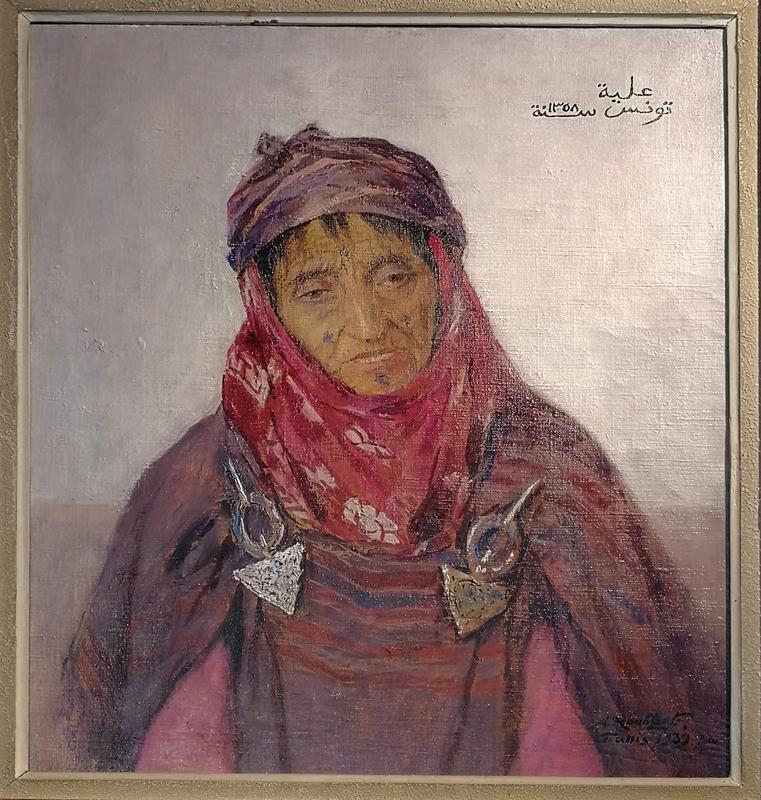

"Алиа" 1939г.

В Тунисе Рубцов обретает источник вдохновения и находит основные сюжеты своих работ — местные пейзажи, типы, архитектуру. Восприятие экзотической земли как духовной родины было свойственно великим французским мастерам конца XIX века, достаточно вспомнить Гогена, уехавшего в Полинезию, или Ван Гога, увидевшего свою Японию на юге Франции. Да и немало представителей русской культуры, например, Петров-Водкин и Гумилев, искали Индию Духа в Северной Африке. Но помимо этой, психологической причины, существовала и объективная, помешавшая Рубцову вернуться в Россию: первая мировая война. В 1915 году художник поселяется в г. Тунисе, на границе арабской и европейской частей столицы. Квартира-мастерская на улице Аль-Джазира стала его единственным постоянным адресом. По 1917 год включительно он еще состоит в переписке с Академией художеств, посылая туда отчеты и фотографии своих работ.

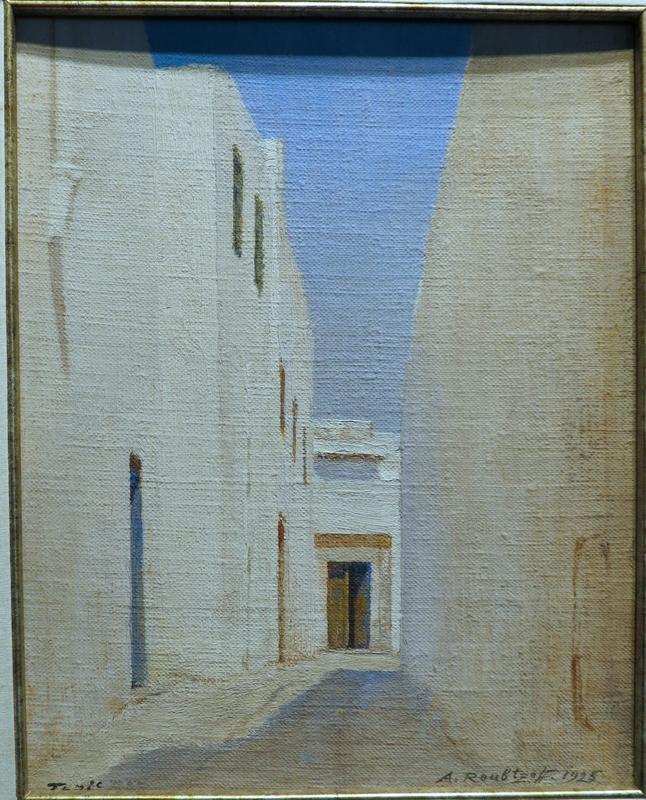

"Солнечная улица" 1925г.