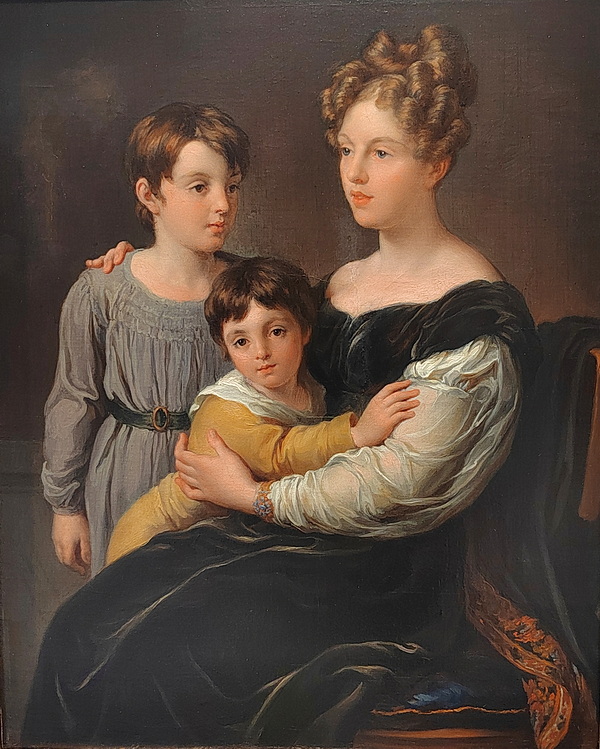

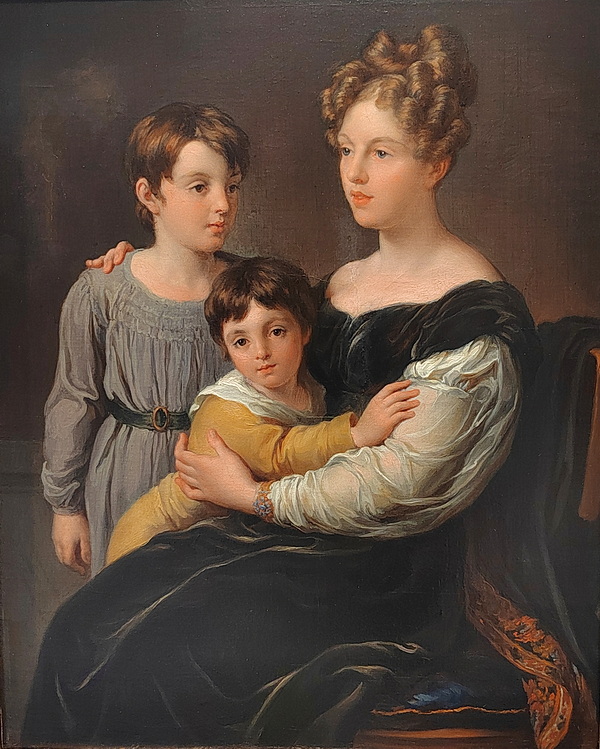

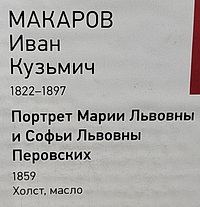

Очаровательный портрет, не правда ли?

Он был написан в 1859 году художником И. К. Макаровым, выпускником Академии художеств. Две очаровательные девочки в пышных бальных платьях с лентами. Особенно эффектна игра света и тени в складках белых атласных платьев и бантов. Прекрасны светлые личики детей. Софья – на втором плане, в золотых кудряшках, со вздернутым носиком.

Она выросла и стала революционеркой, одной из руководителей организации "Народная Воля", под чьим непосредственным руководством 13 марта 1881 года было совершено убийство российского императора Александра II. Жизнь Софьи Львовны оборвалась через месяц после этого события, 15 апреля 1881 года. Перовской было 27 лет. Она стала первой русской женщиной, казнённой по политическим мотивам.

Революционер Кучинский дает словесный портрет Софьи-революционерки, многие черты узнаются и в портрете девочки: «Она была хороша собой, хотя наружность ее принадлежала к тем, которые не ослепляют с первого взгляда. Белокурая головка с парой голубых глаз, серьезных и проницательных, под широким и выпуклым лбом, мелкие тонкие черты лица… Было что-то резвое, бойкое и, вместе с тем, наивное в ее круглом личике». По воспоминаниям современников, облик Софьи даже у опытных полицейских не связывался с ее революционной деятельностью. Родовые корни семьи Перовских уходят в глубину российской истории. Сын брата известного Алексея Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы Петровны – Алексей Кириллович удалил законную супругу графиню В. П. Шереметеву и женился на М. М. Соболевской, от которой имел 10 детей. Их приписали к дворянству, им была присвоена фамилия Перовских по названию подмосковного имения Перово, где Елизавета Петровна венчалась с Разумовским. Внук А. К. Разумовского – Лев Николаевич был отцом Софьи. Действительный тайный советник, какое-то время Петербургский губернатор, тяжело переживал публичную казнь дочери в 1881 году.

Вторая сестра, Мария (1847 – 1887), вышла замуж за Михаила Алексеевича Загорского, в браке было двое детей.

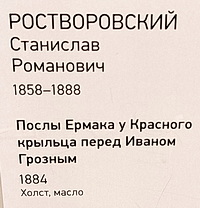

На картине запечатлен момент, когда послы Ермака во главе с атаманом Иваном Кольцо подносят царю поклон от Ермака и «гостинец»: «Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну, дай прощенья Ермаку!». Грозный царь Иван Васильевич повел себя, как в песнях поется, – «сменил гнев на милость, простил удалых разбойников и по заслугам пожаловал». Поход за «Камень» После присоединения Казанского ханства восточным соседом России стало ханство Сибирское. Первоначально его правитель хан Едигер дал свое согласие на подданство Ивану IV, и в царскую казну даже стал поступать умеренный пушной налог – ясак. Однако всё это продолжалось недолго, в ханстве произошёл переворот, к власти пришёл хан Кучум, потомок Чингисхана. Первоначально он продолжал считать себя вассалом царя, но позднее перестал платить ясак, обложил данью племена, подчинявшиеся Ивану Грозному, и даже начал нападать на уральские поселения русских купцов.

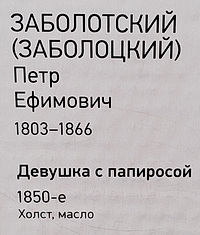

Важную роль на Урале играли купцы Строгановы, которым власти дали многие привилегии и даже дозволяли содержать стрелецкие войска. Но противостоять набегам сибирских князьков сил явно не хватало. Строгановы решили, что надо нанять людей умелых в ратном деле, которые смогут защитить границу и захватить новые территории. Самыми подходящими для этой роли были казаки. Поход за «Камень» сулил большую прибыль, а воины были готовы ради выгодного предприятия на всё.

На призыв Строгановых откликнулся казачий отряд во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. В поход выступили 1 сентября 1581 года. Целый год прошёл в пути и сражениях. Осенью 1582 года казаки Ермака приступили к осаде главного укрепления сибирского хана – Кашлыка на реке Тобол. После ожесточённого штурма город был взят. Войска Кучума были частью разгромлены, частью рассеяны. Племена хантов и манси присягнули на верность русскому царю.

Об успехах в Сибири было доложено царю Ивану Васильевичу. Ермак отправил специальное посольство с атаманом Иваном Кольцо. Известие о победе пришлось ко двору. Грозный был очень доволен тем, что небольшой казачий отряд преподнёс ему в подарок обширные земли. Царь на радости такой «простил» все старые прегрешения и даже наградил казаков. Среди подарков, которые достались Ермаку, как говорится в некоторых источниках, были и две кольчуги. Считается, что одна из них принадлежала князю Петру Ивановичу Шуйскому, герою Казанского похода 1550 года. Подарки атаману пригодились, так как боевые действия продолжались. Кучум вновь собрал войско и постоянно угрожал набегами отрядам казаков. Ермак носил сразу две кольчуги, причем и днём, и ночью. Эти средства защиты не раз выручали его в сложных ситуациях. Однажды ночью на привале казаки были внезапно атакованы войском Кучума. Большинство казаков погибли, сложил голову и сам Ермак Тимофеевич. Он до последнего прикрывал отход своих бойцов, но запрыгивая в уходящий струг, атаман промахнулся и утонул. По одной из версий, две драгоценных кольчуги, подаренные царем, утянули его под воду. Это случилось 6 августа 1585 года. Царь направил в Сибирь военные подкрепления, Кучум был окончательно разбит, а впоследствии казнён ногайцами.

Отредактировано Loconte (2025-10-03 10:58:57)