Следующий дом на ул. Пестеля, который невозможно обойти вниманием - это Доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова. Дом очень большой, с парадной аркой, с интересным курдонером. В предыдущие поездки нам довдилось ходить мимо этого дома не раз, я и тогда делала фото, поэтому сейчас объединяю их.

Адрес дома - улица Пестеля, д. 13-15. Двойной номер 13-15, потому что занимает два прежних владения.

В 1830-х гг. в левой части участка стоял двухэтажный особняк графини Н.В.Строгановой, дочери В.П.Кочубея, которой Пушкин посвятил несколько строк в заключительной главе "Евгения Онегина". После трагической дуэли она была одной из немногих в высшем свете, кто отстаивал доброе имя поэта. В 1848 г. ее брат В.В.Кочубей купил на этой же улице последний дом по нечетной стороне, у Преображенской пл.. Там хранилась его крупнейшая в России частная нумизматическая коллекция. Оба эти дома не сохранились: они разделили судьбу многих дворянских особняков, уступивших место доходным домам капиталистической эпохи.

В 1898 г. участки №13 и №15 приобрел крупнейший петербургский домовладелец В.Я.Ратьков-Рожнов, занимавший в течение ряда лет пост городского головы. Он не пожалел денег на то, чтобы снести старые дома и заменить их одним, но значительно большего объема, построенным с учетом новейших требований, прекрасно понимая, что все затраты окупятся в короткий срок.

Про Ратьковых-Рожновых я уже писала недавно тут Августовский Питер на пять дней в 2024 году.. Напомню, что у них было несколько больших красивых домов авторства Павла Сюзора . Не исключение и этот дом, построенный по проекту Павла Сюзора в 1898-1900гг.

Этот дом построен для сына Владимира Ратькова-Рожнова, Якова Владимировича.

Большая въездная арка смещена к правой стороне фасада. Левая часть оформлена двумя боковыми и центральным эркерами. Центральный эркер поддерживается двумя поясными полуфигурами атлантов.

Архитектор применил здесь композиционные приемы, которые можно обнаружить во многих построенных им жилых зданиях. Это горизонтальная, или дощатая рустовка, подчеркивающая устойчивость нижней части здания, несмотря на введение огромных окон-витрин в первом и втором этажах, отводившихся под торговые помещения; массивные прямоугольные эркеры, создающие в перспективе улиц крупный объемный ритм; декоративные завершения в виде фигурных фронтонов, оживляющие силуэт застройки. Дом на улице Пестеля как бы обобщает достижения зодчества конца XIX века и предвосхищает архитектурные искания нового столетия.

Первые этажи таких домов занимали коммерческие помещения, выше над ними находились «барские квартиры», состоявшие из большого количества комнат, иногда их число достигало 30. Стоимость арендной платы снижалась с увеличением этажа, на котором располагалась арендованная недвижимость.

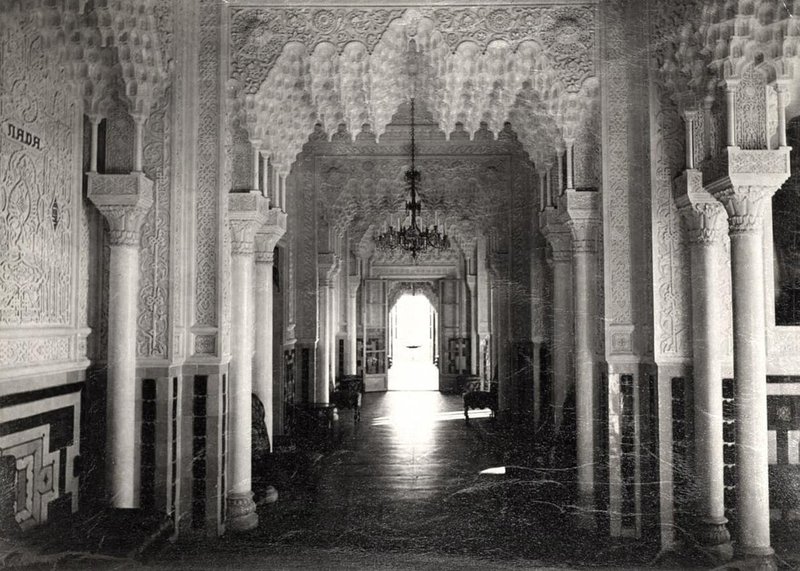

Отличительной чертой дома на улице Пестеля является его огромная арка, тянущаяся на высоту третьего этажа, и оформляющая проезд в не менее огромный двор, который своим видом более походит на отдельный переулок, нежели на обычное внутридворовое пространство. Этот приём, который в дальнейшем ещё несколько раз был использован другими архитекторами Петербурга (например, Толстовский дом по проекту Фёдора Лидваля), был впервые введён в архитектурную практику именно Сюзором.

В этом огромном доме целых два этажа были полностью заняты магазинами, тут же помещался кинематограф "Аполло". И как символ этой запустелости, свисает из-под арки ворот ажурная цепь с подвеской для утраченного фонаря.

Как и в предыдущих работах для Ратьковых-Рожновых, в здании на Пестеля Павел Сюзор уделил особое внимание фасадам здания: они буквально изобилуют лепным декором - от классических узоров до целых скульптурных композиций!

Не обошёл Сюзор стороной и черты, которые мы уже встречали ранее. Так, в этом здании мы можем повстречать всё тех же пути, оформляющих карниз входной группы - здесь они даже располагаются в такой же позе, как и в доме на канале Грибоедова .

Ну и, конечно же, атланты - они имеются и здесь, и их облик всё такой же. В общем то, Сюзор не стеснялся копировать уже созданные ранее детали, да и Ратькова-Рожнова это особо не смущало.

Дом 13-15 по своей стилевой характеристике типичен для П.Ю.Сюзора и всего архитектурного направления, известного под названием эклектики. Излюбленными источниками для Сюзора служили ренессанс и ранний французский классицизм (так называемый "стиль Людовика XVI"). Иногда он прибегал к вольному цитированию, как бы принося на фасады своих построек фрагменты прославленных архитектурных шедевров.

Мотив украшенных скульптурой обелисков, которые помещены на пилонах по обеим сторонам арки, впервые был использован на парижских воротах Сен-Дени, сооруженных во второй половине XVII века, а в Петербурге воспроизведен на портале Михайловского замка.

Однако набор атрибутов связан, по-видимому, и с деятельностью Ратькова-Рожнова. Кадуцей (жезл древнеримского бога торговли и ремесел Меркурия), сноп пшеничных колосьев и топор указывают на те хозяйственные сферы, в которых развивалась деловая активность хозяина дома, - торговлю, сельское хозяйство и строительство. А еще он был владельцем крупного пароходного общества "Самолет". Поэтому, кроме традиционных воинских доспехов, здесь изображены носы кораблей и якоря.

Сделав арку такого большого размера, Сюзор этим приемом связал внутридворовое пространство с улицей, повысив тем самым его значимость. В результате была преодолена самая негативная сторона петербургской застройки, когда парадному фасаду противопоставлялся мрачный, убогий двор. Здесь дворовые фасады столь же пластически насыщены, как и уличный, а перспектива двора с уходящими в глубину рядами эркеров, неожиданно открывающаяся в просвете "триумфальной" арки, принадлежит к наиболее эффектным архитектурным картинам города.

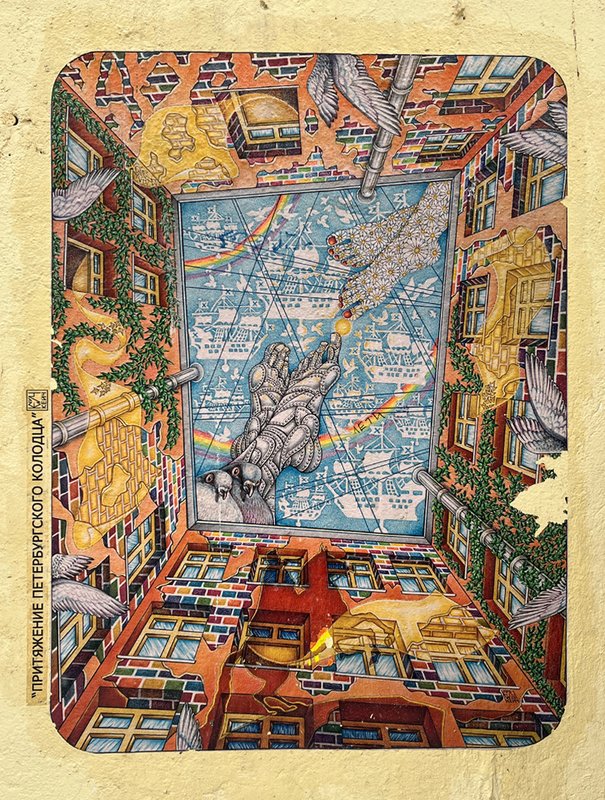

Благодаря такому приему повышалась и доходность участка: домовладелец получал дорогих и комфортных, "барских" квартир намного больше, нежели терял полезной площади, за счет устройства арки на главном фасаде. Правда, избавиться от дворов-колодцев и здесь не удалось, но в них выходили второстепенные комнаты.

Подобное здание Сюзор построил в те же годы на Кирочной ул., 32-34. Покажу его в другом рассказе. Писатель В.Б.Шкловский воспринял эти дома как символ новой эпохи: "На меня бежало будущее, Изменялся город, стали появляться высокие дома с башенками. На многих улицах выросли дома богача Ратькова-Рожнова. В этих домах подворотни высотой в три этажа, и освещенный электричеством двор становится похожим на пустынную улицу".

На тимпане арки с задней стороны помещены монограммы Ратькова-Рожнова в виде двух скрещенных букв "Р".

Среди известных жильцов дома чаще всего упоминают Василия Васильевича Андреева, музыканта и педагога, создателя различных видов ансамблей и оркестров народных инструментов. Он жил здесь в начале 20в.

В 1900 - 1902гг в доме жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк

Дом 13-15 горел во время ВОВ и был восстановлен архитектором В.А.Потаповым.

В 2011-2012 гг. была проведена реставрация фасадов.