А я бы все таки развернула мысль - что конкретно не так в пояснении музея и кто такой Мандер.

Мастера симбирского модерна

Сообщений 41 страница 50 из 79

Поделиться422025-07-08 12:37:23

А я бы все таки развернула мысль - что конкретно не так в пояснении музея и кто такой Мандер.

Карел ван Мандер был художником, но больше известен как северный Вазари.

Спустя 30 лет после смерти итальянского собрата, он выпустил биографии нидерландских и немецких художников.

В главе о Яне Скорела он рассказывает несколько исторических анекдотов о художнике.

Заниматься анализом штампов в описания картин музея, наверное, неправильно в этой теме.

Поделиться432025-07-08 12:43:21

То есть ты предлагаешь музею вместо пояснений разместить анекдот?

Поделиться442025-07-08 12:54:57

То есть ты предлагаешь музею вместо пояснений разместить анекдот?

Анекдот не в смысле юмористического скетча, а в историческом, и он больше рассказывает о художнике чем то, что предложено

Поделиться452025-07-09 08:36:33

starlec

Удивляет казенная, глупая по смыслу лексика представления музея. Одно предложение противоречит другому.

Если решили считать автором этой картины Сореля, могли бы поместить отрывок из Мандера, есть что выбрать

предлагаю съездить и "разобраться" на месте

Поделиться462025-07-09 18:56:54

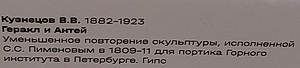

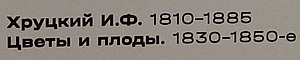

Залы с русской живописью.

Портрет действительного тайного советника Василия Степановича Попова

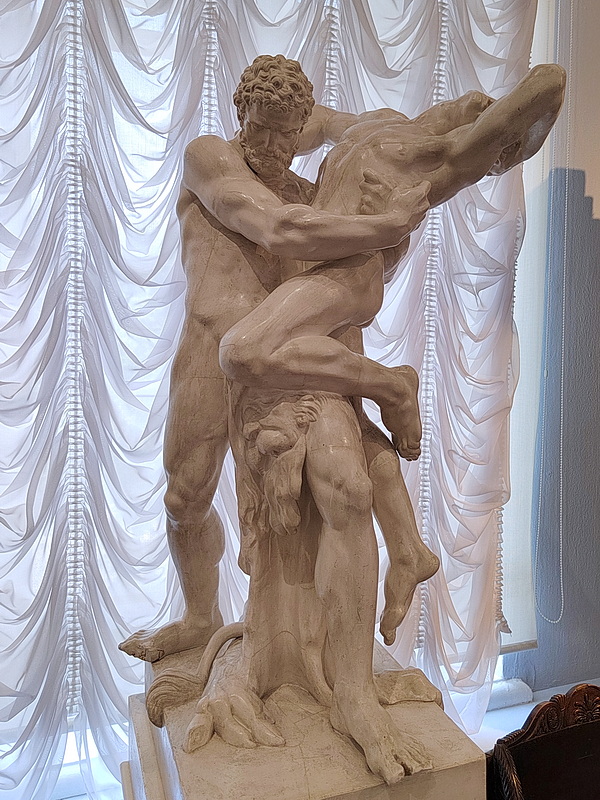

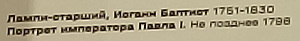

Лампи старший, Иоганн Баптист (Джованни Баттиста) (1751–1830).

И.Б. Лампи Старший – известный австрийский художник, с 1786 года – профессор Венской академии художеств. В январе 1792 года через посредство В. С. Попова, художник был приглашён Екатериной II в Санкт-Петербург, где жил и работал по май 1797. Давал уроки В.Л. Боровиковскому и другим русским художникам, большое влияние оказал на Д.Г. Левицкого. И.Б. Лампи Старший – автор целого ряда портретов представителей русской аристократии.

Один из них Василий Степанович Попов (1745–1822), выходец из семьи священника, стал доверенным лицом князя Г.А. Потемкина-Таврического, с 1786 состоял секретарем Екатерины II. На портрете изображен с наградами: на шейной ленте крест ордена Св. Анны II степени, на груди звезда ордена Св. Владимира I степени, звезда и лента ордена Св. Александра Невского.

Ф.С. Рокотов. Портрет А.А. Голицыной. 1777.

Княгиня Анна Александровна Голицына (1739-1816) – единственная дочь генерал-поручика барона А.Г. Строганова, в 18 лет вышла замуж за князя Михаила Михайловича Голицына (1731-1806), генерала, действительного камергера, калужского предводителя губернского дворянства (1782). Княгиня стала матерью десятерых детей – пятерых сыновей и пятерых дочерей. Овдовев, последние десять лет своей жизни управляла городской усадьбой на Волхонке, где в 1865 году будет открыт Голицынский музей с уникальной коллекцией, собранной несколькими поколениями рода Голицыных.

Анну Александровну писали знаменитые русские и иностранные художники – П. Ротари, А.П. Антропов, Д.-Б. Лампи Старший, Ф.С. Рокотов.

Рокотовский портрет, на котором княгиня предстает в расцвете зрелой женственности и красоты, покоряет одухотворенностью образа, тонкостью и глубиной постижения внутреннего мира.

Портрет почти полтора столетия находился в Кузьминках, родовом поместье Голицыных. В 1915 году портрет вместе со всей коллекцией был вывезен в другое подмосковное имение Голицыных – Дубровицы. Здесь произведения искусства застали события революционных лет. В 1927 году портрет А.А. Голицыной поступил в Ульяновский музей из Государственного музейного фонда.

Как выяснилось, портрет оказался неподалеку от другой голицынской вотчины – симбирского имения Шумовка, которое в 1794 году приобрел М.М. Голицын на севере Симбирского уезда. В 1824 году сын Анны Александровны С.М. Голицын выстроил в Шумовке храм во имя Рождества Христова.

Отредактировано Loconte (2025-07-11 21:10:20)

Поделиться472025-07-11 20:38:51

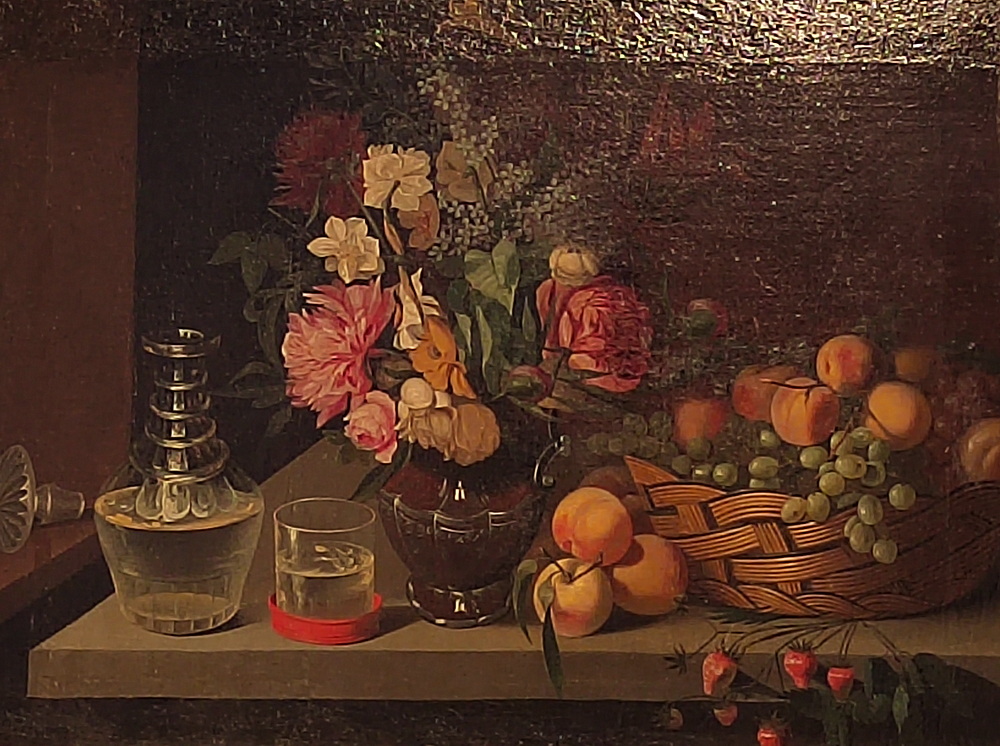

К группе крепостных художников, чье творчество являлось органической частью художественных процессов, происходивших в русском искусстве середины и второй половины XIX века, относится Василий Григорьевич Худяков, бывший крепостной симбирских дворян Поливановых.

В.Г. Худяков – мастер жанровой, портретной и исторической живописи, академик и профессор Петербургской академии художеств. Худяков – единственный художник в истории культуры Симбирска XIX века, значение которого далеко превосходит региональные рамки. Картина В.Г. Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», приобретенная П.М. Третьяковым в мае 1856 года, положила начало русской коллекции будущего национального музея – Государственной Третьяковской галереи.

«Девочка в русском костюме» («Портрет девочки с цветами») – ранний московский жанр, к которому относятся и работы Худякова, отмечен чертами сентиментальности и по сюжетам, и общей построенности однофигурных композиций относится к тропининской линии.

В облике модели Худякова скорее угадываются черты «барышни-крестьянки». Кудрявые рыжеватые волосы «не по-народному» вольно обрамляют нежное миловидное лицо с голубыми печальными глазами. Голова слегка наклонена к плечу. Возникает меланхолически-сентиментальный мотив одиночества на лоне природы. На коленях девочки рассыпаны цветы синего вьюнка и розового шиповника. Сложной разработкой оттенков они контрастируют с сарафаном, цвет которого – локальное пятно густого, насыщенного красного. Завершает эту достаточно сложную живописную партитуру портрета удивительное по богатству оттенков изображение белой блузки, поражающее острым ощущением материальности предметного мира. Полупрозрачность легкой светлой ткани передана свободной артистичной живописью, создающей ощущение нежной чистоты образа.

Обаятельная женщина, одетая в домашнее черное шелковое платье с цветочным узором и украшенном светлым кружевным воротником, позирует на фоне белокаменного ансамбля Кремля. Модель изображена фронтально с небольшим полуоборотом влево, ее спокойный и доброжелательный взгляд устремлен на зрителя.

Портрет в полной мере демонстрирует высокое социальное положение Левицкой-Волконской. Включение в композицию двух колонн и темно-зеленой драпировки сообщает произведению свойства парадного изображения. Вместе с тем облик модели сохраняет черты московского радушия и душевности. Рядом с ней Тропинин изобразил изящный букет в стеклянной вазе, в котором узнаются анютины глазки, розы и белая камелия. Открывающийся с верхней точки вид на Кремль придает национальный русский колорит.

Произведение очень гармонично по цветовой гамме и богато живописными нюансами. С большим мастерством показаны светотональные градации: несколько затемненный передний план сменяется серовато -жемчужным оттенками неба, постепенно переходящими в светлые золотистые тона. Этот мягкий свет озаряет нежное лицо и руки Левицкой-Волконской, несет тепло и умиротворение. Под лучами солнца блестят купола кремлевских церквей.

В настоящее время существует две версии об имени модели, записанной Левицкой-Волконской со слов владельца. Наиболее вероятно, что изображена Дарья Дмитриевна Волконская, супруга ротмистра, князя И.В. Волконского и дочь купца, антиквара-букиниста, потомственного почетного гражданина Москвы Д.А. Лухманова. Однако не исключено, что Тропинин увековечил фрейлину Софью Михайловну Левицкую, помощницу попечительницы Пречистенской части Попечительства о бедных в Москве.

Карандашный эскиз портрета Левицкой-Волконской находится в музее В.А. Тропинина и

Пейзаж кисти великого русскою художника XIX А.А. Иванова, исторического живописца и пейзажиста, поступил в собрание музея из коллекции симбирских дворян Родионовых.

По завершении учебы в Императорской академии художеств А.А. Иванов в 1830 году в качестве пенсионера Общества поощрения художеств выехал в Европу. В 1831–1858 жил в Риме, посещал города средней и северной Италии. В течение 20 лет он работал над картиной «Явление Христа народу (1836-1857). За это время художник создал около 600 этюдов и рисунков к картине. Один из них в нашем собрании. Пейзаж написан в огромном парке Ариччи, прилегающем к старинному дворцу Киджи неподалеку от Рима. Художник исследовал с кистью в руках структуру деревьев, разбирал причудливое сплетения ветвей. Зорко следил за игрой света и цвета в пышной кроне олив, замечая, как серебрится листва на солнце, как вбирает в себя оттенки полуденного итальянского неба.

Княжна Прасковья Ивановна Гагарина (1829-1900) дочь тульского дворянина генерал-майора князя И.А. Гагарина, внучка актрисы Императорского театра Нимфодоры Семеновой блиставшей на оперной сцене. В Симбирской губернии Гагарины владели имением Заборовка Сызранского имения. С 1845 года жили в Симбирске в собственной городской усадьбе на Большой Саратовской улице.

В 1852 году Прасковья Ивановна вышла замуж за Василия Петровича Языкова, принадлежавшего к одной из самых известных фамилий города, он был племянником поэта Николая Языкова и внуком прославленного генерала Петра Ивашева. С этого времени дом Языковых становится центром светской жизни Симбирска благодаря Прасковье Языковой, организующей блестящие балы, театральные постановки, музыкальные салоны.

После заграничного путешествия 1858-59 годов супруги принимают решение жить раздельно. Прасковья Ивановна посвящает себя благотворительности, вступает в Симбирское Общество христианского милосердия, общество Красного Креста, занимается попечением раненых, находящихся на лечении в Симбирских больницах. После 1881 года Прасковья Ивановна принимает постриг в Симбирском Спасском монастыре под именем монахини Павлы. В монастыре она провела около двадцати лет до самой смерти.

Портрет работы Федора Чумакова, прозванного «русским Грёзом» за множество написанных им женских головок, поступил в фонды Ульяновского художественного музея в 1918 году из села Акшуат Карсунского уезда в составе коллекции В.Н. Поливанова.

Отредактировано Loconte (2025-07-11 21:22:26)

Поделиться482025-07-12 00:23:54

На картине изображен эпизод из Ветхого завета. Царь Саул хотел узнать об исходе войны с филистимлянами. Но Господь молчал, и тогда царь наказал слугам найти ведьму. Сделать это было крайне затруднительно, потому что сам Саул после смерти Самуила изгнал всех гадателей из своей страны.

Однако в селении Аэндор нашлась одна женщина, к которой и направился Саул под покровом ночи, переодетый в простые одежды, дабы не быть узнанным. Он просит ее вызвать дух пророка. Именно от Самуила хочет слышать ответы на свои вопросы Саул. Перед незримым образом явившегося духа Саул спрашивает о решении, которое нужно принять для победы в войне с филистимлянами. Дух предсказывает ему скорую погибель.

Охваченный ужасом, Саул теряет самообладание: еще при жизни Самуил предсказал Саулу его погибель и сыновей его, и вот вызванный дух теперь повторяет Саулу его слова.

В Ульяновском областном художественном музее хранится один из немногих прижизненных портретов Николая Михайловича Карамзина (1766-1826). Автор портрета – известный итальянский художник Дамон Ортолани, Джованни Батиста (1750-1812), работавший в Риме, Флоренции, Вене. В 1800-х годах он оказался в Москве, где написал немало портретов русской аристократии.

В 1805 году Дамон Ортолани, по словам Н.М. Карамзина, «лучший здешний живописец» работал над его портретом, который предназначался для отправки в Симбирск брату Василию Михайловичу. В течение XIX века портрет находился сначала у брата, затем после его смерти перешел к дочери Василия Михайловича Ольге Васильевне Ниротморцевой, В конце 1890-х потомки Ниротморцевых передали портрет в музей Симбирской губернской ученой архивной комиссии. В собрании Государственного музея А.С. Пушкина в Москве находится меньший по размеру первоначальный эскиз портрета 1805 года.

Ульяновский портрет рождает ощущение непринужденной готовности к общению: взгляд, направленный на зрителя, чуть приподнятая бровь, слегка приоткрытые губы – выразительные приметы открытости, доверительной обращённости к собеседнику. Однако при малейшем отдалении от портрета возникает возможность иного прочтения образа. Усиливается впечатление некоей отстраненности, закрытости, углубленной сосредоточенности героя. Ю. Лотман писал: «Внутренняя сфера личности Карамзина герметична. Почти никого из своих современников и друзей он не впускал в святая святых своей души. <…>. Парадоксально, но один из самых нуждавшихся в дружбе русских писателей, писатель, создавший подлинный культ дружбы, всегда окруженный учениками и поклонниками, не только был глубоко одинок – это удел слишком многих, но и был чрезвычайно скуп на душевные излияния и ревниво хранил душу от внешних, даже дружеских вторжений. <…>. Но все современники чувствовали, что за этим опущенным забралом таится трагическое лицо, холодно-спокойное выражение которого говорит лишь о силе воли и глубине разочарования».

На портрете мы встречаемся с Карамзиным, который уже сделал свой выбор: в конце 1803 года именным указом Александра I он становится историографом, и Карамзин готов к этой сложнейшей миссии.

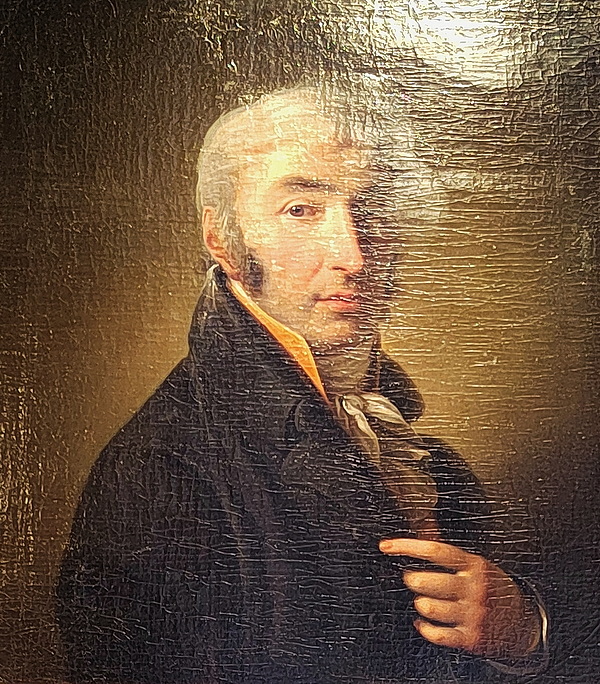

Портрет написан в первые годы нового века, не позднее 1805, так как после Аустерлицкого сражения в декабре 1805 года император Александр I был награжден орденом Святого Георгия IV степени, который отсутствует на портрете. Известно, что знак одного из самых почетных орденов в императорской России его обладатели обязаны были носить на военной и на гражданской одежде.

Необычайная одухотворенность образа молодого государя заставляет вспомнить знаменитую фразу Пушкина, определившую это время как «Дней Александровых прекрасное начало». Император стремился обновить государственные учреждения России, он во власти либеральных идей. В его окружении друзья молодости, составившие Негласный комитет, но и после его роспуска продолжавшие влиять на Александра I.

Отредактировано Loconte (2025-07-12 00:35:32)

Поделиться492025-07-12 00:53:56

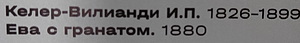

Автор картины «Ева с гранатом» – Иван Петрович Кёлер-Вилианди, сын эстонского арендатора из Вилиандинского уезда. В юности обнаружил художественные наклонности, рисовал различные цветы, травы, пользуясь книгой К. Линнея «Виды растений». В 1846 году поступил в Императорскую академию художеств. В 1857 году выпускник академии выехал за границу, чтобы продолжить свое образование. По возвращении в 1862 году преподавал в Академии художеств.

Кёлер принадлежал к числу тех мастеров, которые придерживались принципа «искусство для искусства», добиваясь в своих работах особой избыточной зрелищности, пряной красоты. Концепция картины «Ева с гранатом» многомерна и многослойна, она обнаруживает причастность к «философии жизни» уже в самой трактовке образа Евы. В руках у нее не традиционное яблоко, а гранат, который олицетворяет «бессмертие, множественность в единстве, вечное плодородие, плодовитость и изобилие» (Дж. Купер). Символы бессмертия, вечного цветения, продолжения жизни многократно звучат в изображении гроздьев виноградной лозы, лиан плюща, плодов и листьев фигового дерева.

На фоне роскошной вечнозеленой растительности райского сада под сенью Древа жизни, явленного в виде виноградной лозы, предстает Ева в полуденной и зрелой своей красоте. В мягком изгибе ее тела, в едва заметной уплощенности форм видны черты зарождающего стиля модерн.

Нарядный портрет полон света, а каждая деталь — предмет любования и эстетическая ценность. Рисунок безукоризненно передает позу в движении, а блестящая живопись строится на сочетании разбеленных розовых, сиреневых и зеленоватых цветов. Картина создает яркое, эффектное и радостное впечатление. Маковский изобразил свою современницу, пышущую здоровьем и жизнелюбием кокетку, чья молодость и очарование вдохновили художника.

Отредактировано Loconte (2025-07-12 08:00:20)

Поделиться502025-07-12 08:31:52

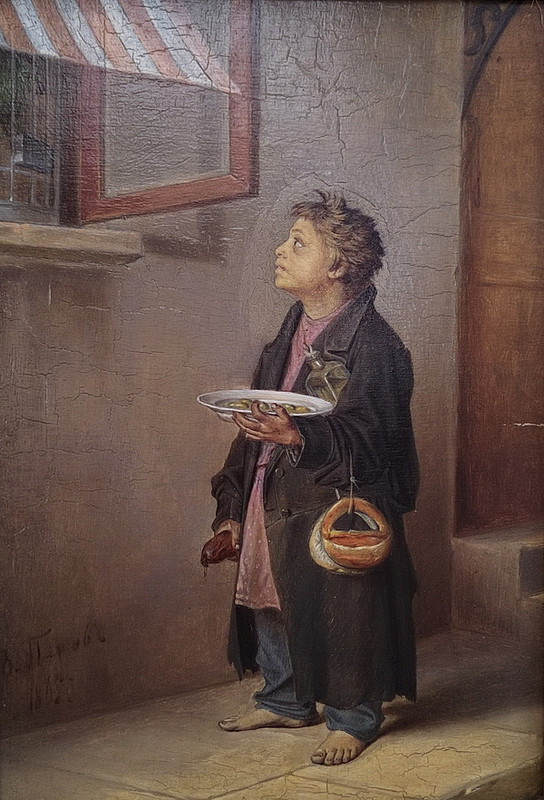

Картина написана по заказу Московского общества любителей художеств, с просветительской и выставочной деятельностью которого В.Г. Перов был тесно связан. В декабре 1865 года картина была разыграна в лотерею, проводимую обществом. Далее ее следы затерялись. В 1968 году картина приобретена музеем в частном московском собрании.

«Мальчик-мастеровой» находится в ряду тех произведений, которые были написаны Перовым вскоре после возвращения из пенсионерской поездки и относятся к высшим достижениям русского бытового жанра 1860-годов. Художник использовал тип однофигурной композиции, разработанный им еще в Париже. Картина написана художником, наделенным огромным чувством любви и сострадания к маленькому человеку, оторванному от родной среды, затерянному во враждебном своей громадностью городе. Мальчик-мастеровой, засмотревшийся на попугая в чужом окне, несмотря на свое жалкое существование, полон светлых грез и надежд.

Герой нашей картины рожден драмой жизни пореформенной России. В своей маленькой картине Перов точен и выразителен в трактовке давящей, замкнутой городской застройки, обозначенной крыльцом дома и стеной с оконным проемом. Однако тесное пространство, в центре которого застыла чуть нелепая фигура юного мастерового со штофом, зажатым подмышкой, и снедью в руках, вдруг раздвинулось, вместив в себя вместе с заморской птицей мечту о далеких странах.

В картине явственно выразились романтические представления Перова о чистоте и одухотворенности детской души, способной с радостным изумлением встрепенуться при встрече с чудесным и неизведанным.

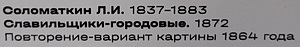

Славильщиками, или христославами, называли людей, которые в канун Рождества ходили по домам и, рассчитывая на благодарность хозяев, исполняли церковные песнопения, начинающиеся со слов «Христос рождается, славьте!». На картине Соломаткина подгулявшие будочники-городовые пришли в дом купца. Их не пустили дальше передней, и чтобы они не наследили, на пол постелили кусок старого холста. Славильщики во все горло распевают поздравление, широко раскрывая рты. Комизм ситуации усугубляется тем, что гости косятся на графин на столе и напряженно следят за действиями хозяина дома. Купец готовится выпроводить поющих: отвернувшись и не слушая их, он ищет в бумажнике мелкую монету.

Известно, что художник неоднократно повторял полотно, меняя облик и количество героев, режиссуру сцены. Живописец Антон Ледаков вспоминал, что Соломаткин, в ответ на вопрос, чем он занят, всегда отвечал: «Да ничего; пока пишу копию со “Славильщиков”».

Это уже третий вариант, который мне встретился

Отредактировано Loconte (2025-07-12 08:39:01)

Похожие темы

| НАВИГАТОР по рассказам о России | Рассказы: Россия | 2025-08-25 |