До парадной " Ротонда" идти недалеко, собственно это в соседнем доме, который называется Дом Яковлевых - Дом А. Ф. Евментьева

( наб. реки Фонтанки, 81 / Гороховаяул.57 )

И это все те же уже упомянутые Яковлевы, владевшие этим участком. Со стороны набережной дом выглядит вот так. Небольшой трехэтажный дом выглядит монументальным благодаря восьмиколонному портику на главном фасаде.

Дом построен с отступом от красной линии. В результате перед ними возникла прямоугольная площадь. Создание двух площадей на Фонтанке при пересечении ее с Адмиралтейской перспективой (Гороховой ул.) было предусмотрено еще в 1769 г. А. В. Квасовым, который был главным архитектором Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга. Постройка дома в 1780-1790-х гг. положила начало созданию ансамбля предмостной площади.

Ранее здесь была усадьба Репнина-Вильбоа, о чем я тоже уже рассказала. Судя по плану 1765 - 1773 гг., это был одноэтажный дом на низком цокольном этаже с крылечком в центре и высокой кровлей стоял с отступом от берега, за ним располагались служебные постройки и огороды.

В начале 1760-х гг. обширный участок вдоль берега Фонтанки принадлежал камергеру Николаю Наумовичу Чоглокову. Ему же принадлежало место нынешнего дома № 57/81. Вероятно, оно досталось ему после смерти Вильбоа. В 1764 г. сын камергера, поручик Наум Николаевич Чоглоков продал унаследованное от отца владение Савве Яковлеву. На одном из углов этого участка в 1780-х гг. он заложил дом, получивший впоследствии номер 57 по Гороховой ул.

Савва Яковлевич Яковлев, хоть и не жил в интересующем нас доме, он его для внука построил, но личность преинтереснейшая. Начать стого. что по рождению он был вовсе не Яковлев. Савва родился в 1712 года в городе Осташкове в семье мещанина Якова Собакина. В 1733 году, как и сотни сверстников, он отправился на поиски своего счастья в столицу Российской империи. В Петербурге Савва делает ошеломляющую карьеру. Начал с уличной торговли: продавал телятину. Торговал вблизи императорского Летнего сада. Здесь, по преданию, зазывая покупателей, он обратил на себя внимание Елизаветы Петровны, которая питала слабость к сильным мужским голосам. С этого времени Савва Собакин становится поставщиком телятины к столу императрицы. Высокое покровительство к 1746 году позволило Савве заключить ряд выгодных сделок. К примеру, он получил право откупа на питейные сборы в десятках городов Российской империи, а также на ряде уральских заводов, в его руках оказалась часть таможенных сборов, причём на самых благоприятных условиях.

Он придумывает всё новые комбинации для обогащения, но не всегда его планы срабатывали. Во время Семилетней войны Савва получает разрешение на снабжение российской армии провизией, вскоре он был уличен в махинациях, ему грозил военный суд, лишь связи и деньги спасли мошенника.

В 1764 году Екатерина II поручила Яковлеву снаряжение корабля российскими товарами для отправки в Лиссабон. Под покровом секретности корабль с грузом железа, юфти и воска вышел из Кронштадта 22 июля 1765 года. Таким образом, при участии Саввы Яковлева было положено начало торговым и впоследствии дипломатическим отношениям между Россией и Португалией.

Так в царствование Елизаветы Петровны Собакин скопил тот первоначальный капитал, с которого началось его превращение в крупнейшего российского промышленника. Для удачливого предпринимателя необходим был соответствующий титул. В 1762 году Пётр III возводит Собакина в потомственное дворянство: поговаривали, что Савва снабжал императора деньгами.

Савва Яковлев Художник И. Л. Колокольников, 1767 год

Летом в 1762 году в результате дворцового переворота на престол взошла Екатерина II, приказавшая по этому случаю выдавать народу в кабаках водку бесплатно. Савва, недовольный смещением Петра III, ослушался. В Петербурге сохранилось предание, что за ослушание Яковлеву была выдана чугунная медаль в пуд весом с приказанием носить её по праздникам на шее. Только раздачей пожертвований и широкой благотворительностью Яковлев сумел примирить с собой Екатерину. Екатерина была поражена услужливостью Собакина, отменила своё наказание и повелела сменить его простонародную фамилию на благородную Яковлев.

В 1764 году Савва Яковлев приобрёл у купца Затрапезнова Ярославскую Большую Мануфактуру. Для ознакомления с железоделательным производством Яковлев ездит в Олонец и Тулу, а в середине 1760-х годов впервые едет на Урал. Яковлев был потрясен богатствами этого края. Осмотрев несколько уральских заводов, он начинает переговоры с владельцами о их приобретении. С 1766 по 1779 годы Яковлев покупает шестнадцать и строит шесть чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильных заводов, и таким образом становится собственником 22 (!) уральских предприятий. В этот период Яковлеву удалось создать крупнейшее на Урале заводское хозяйство, скупая их у наследников Демидова и несостоятельных дворян, получивших заводы от государства, и строя новые предприятия.

Наряду с Демидовыми Савва Яковлев и его потомки сыграли важнейшую роль в развитии дореволюционной уральской промышленности, рельефно выделяясь среди других заводчиков Урала, уступая Демидовым лишь в том, что те стояли у истоков уральской индустрии.

Яковлев принимал активное участие в управлении заводами, лично назначал управляющих, но ни разу сам не посетил свои предприятия, давая письменные указания из Петербурга. Главными доверенными лицами собственника на заводах были его старшие сыновья, особое положение среди которых занимал Михаил, подписывавший от имени отца важнейшие документы.

В Петербурге личность Саввы Яковлева вошла в городской фольклор. Савва считался крупнейшим землевладельцем в столице. Ему принадлежало несколько загородных имений под Петербургом. Недалеко от Сенной площади у него был дворец по проекту Растрелли (не сохранился).

В истории Сенной площади Яковлев сыграл особую роль. В 1753—1765 годах на его средства на площади был воздвигнут один из известнейших питерских храмов, прозванный в народе «Спас на Сенной». Рядом с храмом высилась 40-метровая трехъярусная колокольня с колоколом в 542 пуда весом. Тщеславный Яковлев пожелал выбить на колоколе надпись «Асессора Саввы Яковлева в церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Сенной». Говорили, что при жизни Саввы Яковлева звонили в этот колокол лишь тогда, когда он это дозволял, и будто бы язык колокола к чему-то прикреплялся особой цепью, которую Яковлев запирал замком, а ключ держал у себя и выдавал его, когда хотел.

От брака с Марьей Ивановной Яковлевой (1721—1797) имел 5 сыновей и 2 дочерей, которые разделили после смерти отца все огромное его состояние, большая часть заводов Яковлева находилась в собственности его потомков до 1917 года.

Вернемся к дому на Фонтанке. Первым владельцем дома числился старший внук Саввы Яковлева, Николай Михайлович Яковлев (1761-1813). Здание было построено в стиле классицизма в 1780-1790 гг, Архитектор, проектировавший здание, неизвестен.

Николай Михайлович Яковлев. Портрет работы Боровиковского.

Николай Михайлович скончался на 52-м году жизни и дом перешел к его вдове Дарье Семеновне. В конце 1820-х гг. она начинает испытывать финансовые трудности. Это вынуждает ее частично перестроить "дом Яковлевых" и сдавать в нем "квартиры". Дом превращается в доходный.

Дарья Семеновна Яковлева.

Дарья Семеновна скончалась в 1852 г. Еще при жизни ее сына Павла Николаевича были сделаны некоторые работы по изменению облика дома.

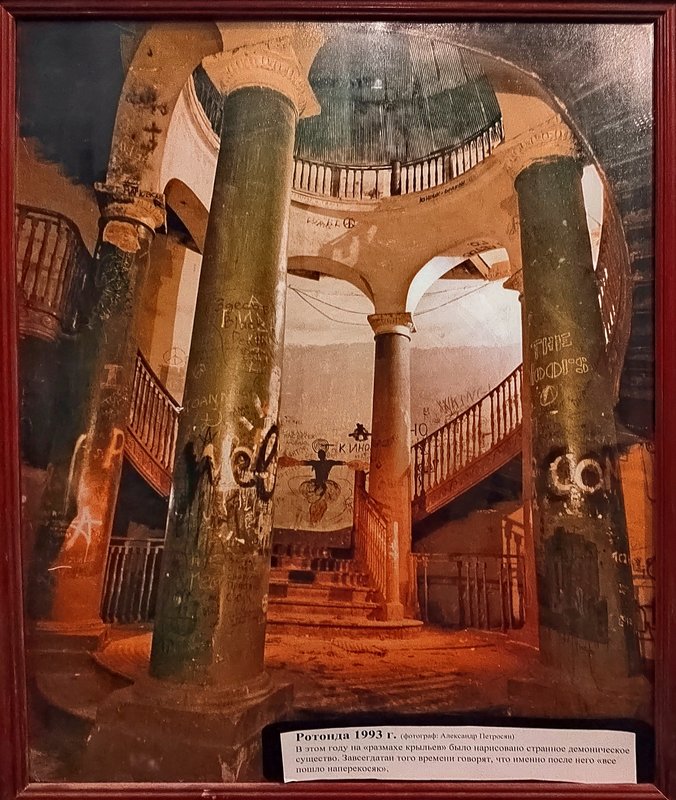

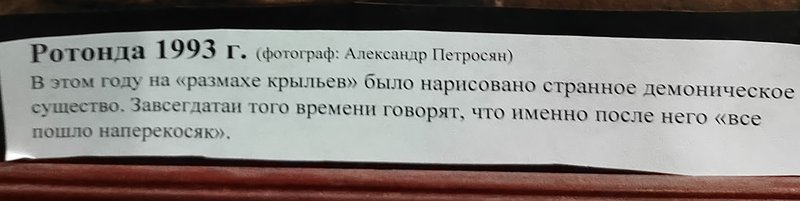

В 1856 г. предположительно академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер (1822-1894) в угловой части здания, где соединяются корпус по Фонтанке с корпусом по Гороховой ул., построил круглую лестницу ("ротонду") с верхним освещением, ставшую особой приметой этого здания. Вход на лестницу ведет со двора, где в первом этаже расположен вестибюль с шестью свободно стоящими колоннами, на втором этаже лестничная площадка по стенам плавно огибает ротонду, в третьем этаже вертикали пилястр на стенах завершаются куполом. Точное назвать архитектора этой конструкции нельзя, потому что есть версия, что это было сделано по проекту Е. И. Ферри де Пиньи, потому что именно он перестраивал дом для Яковлевых и возможно уже при них лестница была. Но точных сведений нет. Все знающий сайт https://www.citywalls.ru/house2553.html утверждает, что это был Винтергальтер.

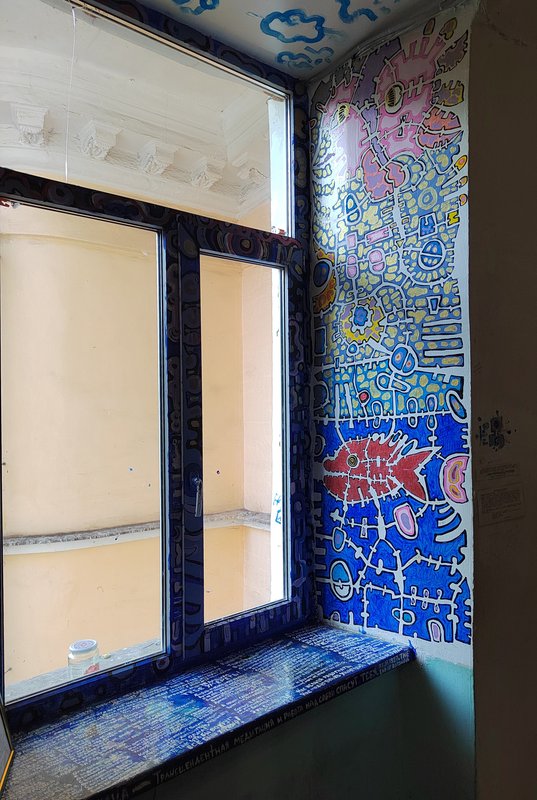

Все это не столь важно, а нам интересна сама лестница-ротонда, поэтому входим в арку со стороны Гороховой, и идем в первый подъезд слева. Внутри нас встретил хранитель ротонды Александр. Вносим небольшой денежный донат для поддержание парадной, и можно любоваться, ходить, читать историческую справку, заботливо сделанную жильцами дома.

Показываю "Ротонду" и продолжаю рассказ об истории дома.

Так выглядит ротонда внизу : шесть колонн, чугунная лестница начинается одним коротким маршем, а затем расходится на две стороны , левый марш оканчивается небольшой площадкой, а правый огибает колонны вдоль стен и ведет до третьего этажа.

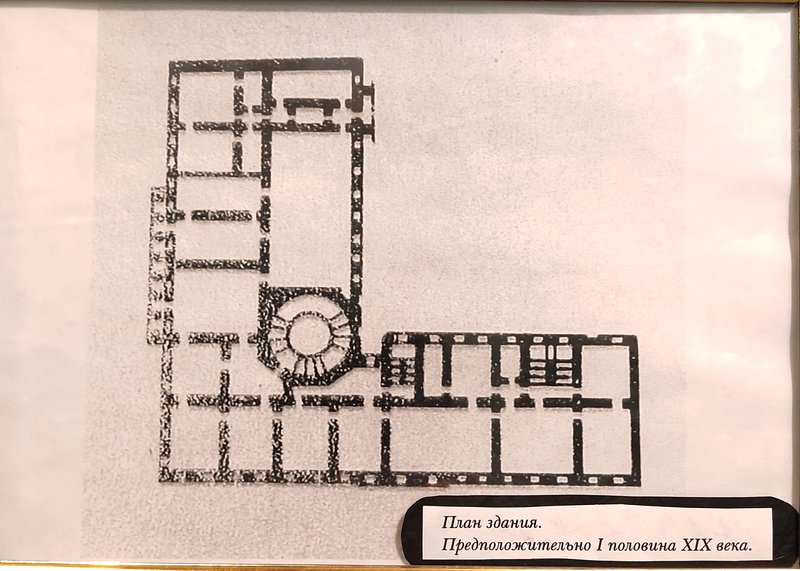

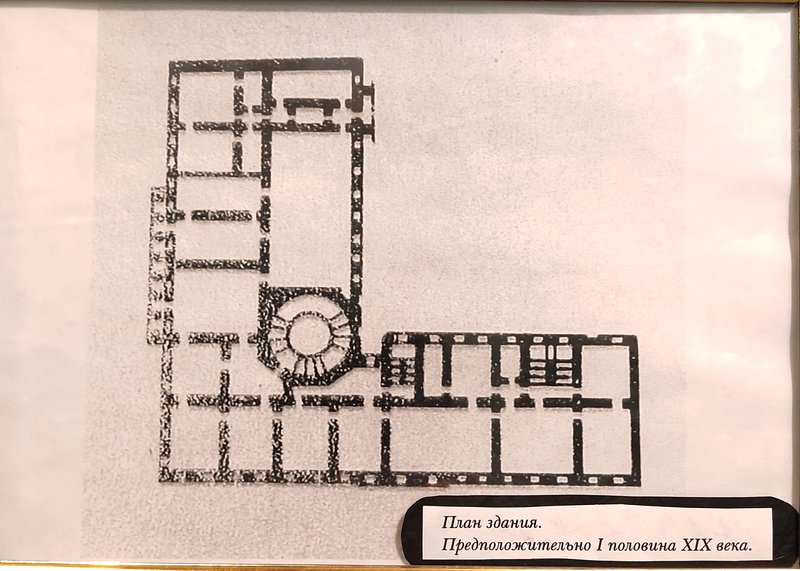

Справа у стены видны фотографии, иллюстрирующие историю дома . Там и фотокопии тех портретов, что я уже показала, и другие фото, которые скоро покажу. Вот, например, план дома, видно, как расположена ротонда на стыке двух корпусов

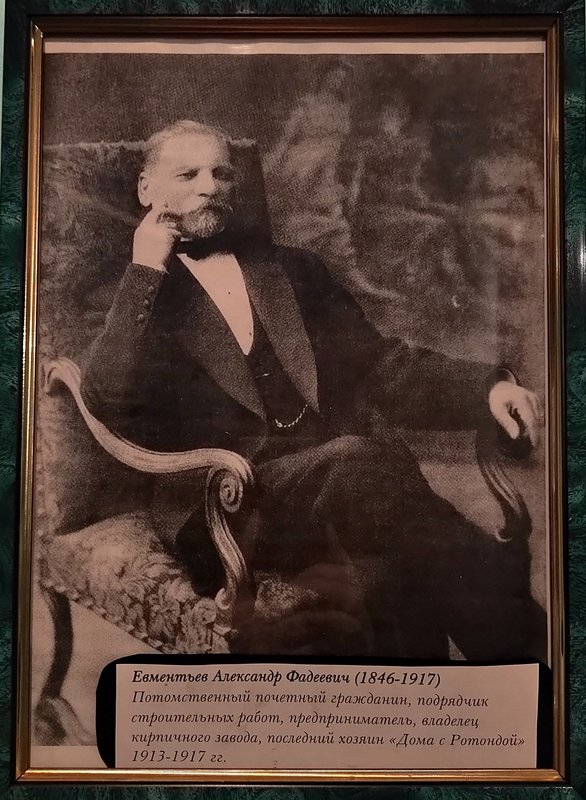

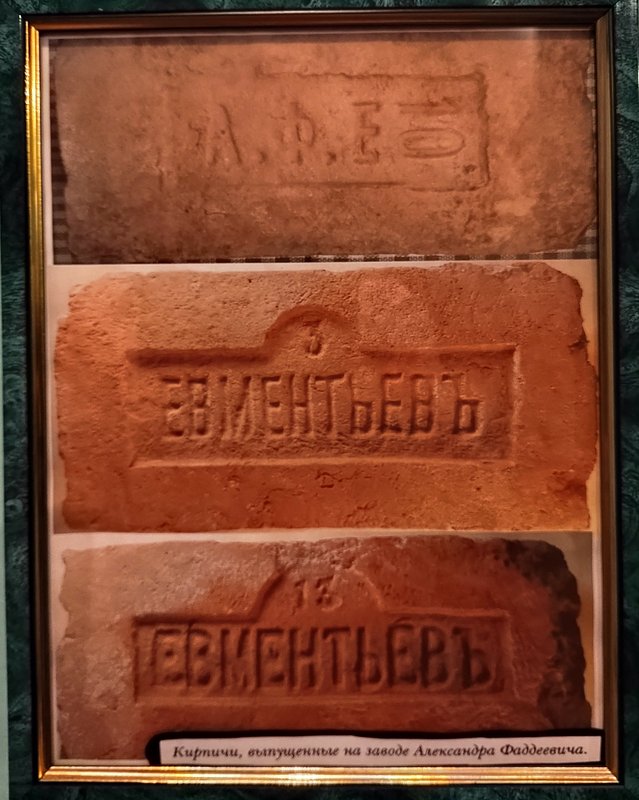

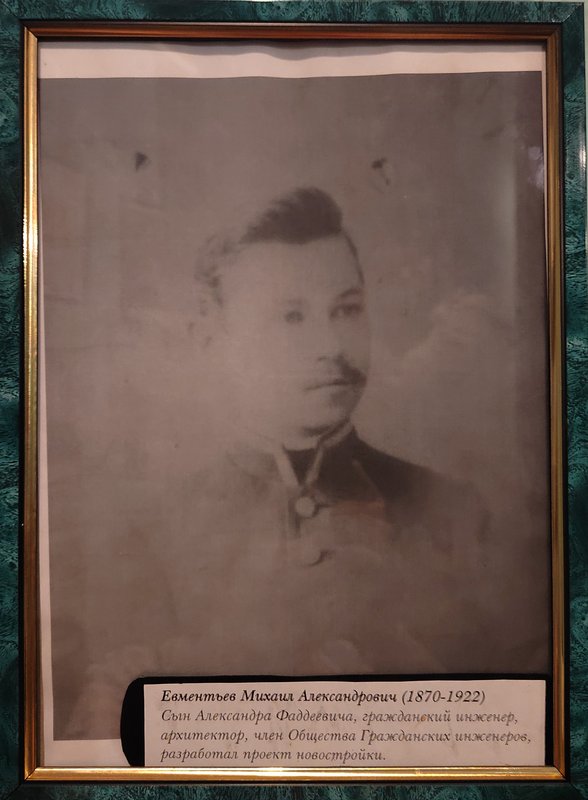

Во второй половине 19 в. часть дома выкупил Петр Иванович Ротин. Еще в 1866 г. он открыл в доме на Фонтанке гостиницу. Этой гостиницей, названной «Москва», он владел около 15-ти лет, а затем продал младшему брату Федору Ивановичу Ротину. В дальнейшем Петр Иванович все свои заведения превращает в трактиры. К концу жизни у Петра Ивановича остается только один трактир - в «доме с ротондой». Им он владел более 30 лет.