Т.е. основа экспозиции - инсталляции?

Выставка "Будущее воспоминаний" -портал в прошлое в доме Демидова.

Сообщений 11 страница 20 из 37

Поделиться122025-01-16 23:07:17

Т.е. основа экспозиции - инсталляции?

Да !

Поделиться132025-01-17 07:50:33

Лена ГМ

инсталляции хорошо, но мне сами стены особняка нравятся

Поделиться142025-01-17 09:26:11

Стены и история- это главное ! А выставка - это возможность попасть в здание, увидеть и проникнуться духом места.

Поделиться152025-01-18 16:19:32

Лена ГМ

Стены и история- это главное ! А выставка - это возможность попасть в здание, увидеть и проникнуться духом места

согласна

Поделиться162025-01-19 17:33:09

В следующей комнате мы видим тондо Катерины Ковалёвой, которое напоминает нам о том, какими могли бы интерьеры этого дома при Демидовых.

Дом был построен в 1790 г., его плафоны были расписаны сценками на аллегорические и философские сюжеты. У Ковалёвой работа называется «Аллегория бесчувственности».

В конце 18–го — начале 19–го века итальянское искусство в России было чрезвычайно популярно. Каноны классического искусства повсеместно использовались в архитектуре, живописи, декоративном искусстве, приглашались художники из Италии для украшения дворцов, усадеб или церквей. Состоятельные владельцы особняков на Старой Басманной улице также шли в ногу со временем, дополняя свои интерьеры росписями под Тьеполо или Веронезе, украшая стены полотнами итальянских мастеров.

Часто примером для подражания становится венецианец Джованни Баттиста Тьеполо, его исключительная виртуозность и легкость в передаче иллюзорности воздушной стихии или небесных явлений. Язык аллегории становится очень популярным. Аллегория искусств или Аллегория Благородства и добродетели, Аллегория Супружества.

В работе «Апофеоз бесчувственности или Небесные явления», использованы фрагменты живописи Тьеполо, аллегорические изображения, которые можно было часто увидеть в росписях потолков, плафонов московских усадеб и особняков. В этих сценах «небесного театра», в круге вечного водоворота жизни, хотелось соединить возвышенное и приземленное, сакральное и профанное, верх и низ, которые в любой момент могут поменяться местами, достаточно лишь повернуть круг.

Ковалёва в центре тондо поместила человека на парашюте. Дело в том, что сама Екатерина занимается росписью по шёлку, расписывает парашюты.

В этом же помещении можно видеть работу Валерия Кошлякова «Портал барочной церкви».

Кошляков - один из самых модных и дорогих современных художников. Напомню, что его выставка была одной их самых первых в истории Музея русского импрессионизма.

«В своих работах Валерий Кошляков использует нетрадиционные материалы — от картонных коробок и пакетов для мусора до скотча и упаковочного полистирена. Собранные в величественный пейзаж современности, они поражают своей смелостью выражения и изобретательностью.

Искусство возникло задолго до галерей и музеев, и вот лично его интересуют эти значимые, величественные арт-объекты ушедших времен. Архитектура для него — портал в прошлое. Он певец руин, археолог культуры. На его полотнах мы видим подернутые патиной, часто разрушенные сооружения, которые даже во фрагментарном виде формируют вокруг себя особую, можно сказать, сакральную среду».

Поделиться172025-01-22 15:23:01

Как я уже выше говорила, в декабре 1833 года здание приобрел «Попечительный совет о заведениях общественного призрения» для Сиротского дома. Перестройку усадьбы производили по проекту Висконти Давида Ивановича (1772-1838) — академика архитектуры ИАX, члена строительного Комитета.

При реконструкции здания в 1857 году по проекту Александра Адольфовича Мейнгарда был выстроен новый парадный вестибюль. Вот в него то мы и перешли.

Это зал в стиле классицизм. Тут стоят два ряда колонн дорического ордера. Вход в здание был со двора. Отсюда шли две боковые лестницы на второй этаж.

Это было воспитательное и учебное заведение для 100 сирот мужского пола: 70 воспитанников – дети потомственных и личных дворян, а 30 – дети канцелярских служителей. Курс обучения – 8 лет, после чего выпускники могли поступить на службу по Государственному размежеванию земель (кадастравой учет, как сейчас это называется) , а для пяти отличников имелись места в гимназии. Среди предметов были законоведение, геодезия, статистика, бухгалтерия, риторика, история, черчение, рисование, русский, французский, немецкий языки и латынь.

Некоторые из воспитанников впоследствии стали известными людьми, как например, известный русский историк, археолог, почетный член Петербургской Академии Наук, создатель Российского Исторического Музея Иван Егорович Забелин и создатель проекта здания Исторического музея архитектор Владимир Иосифович Шервуд. Именно Забелин способствовал продвижению многих архитектурных проектов друга детства.

И еще один известный выпускник этого приюта - художник Василий Пукирев. И что интересно - герой его картины "Неравный брак", шафер, влюбленный в невесту, купец Варенцов жил тут же в соседнем доме на Новой Басманной, его дом сохранился (№ 18).

Поделиться182025-01-22 15:28:54

На сайте появилась информация, что регистрация на март откроется 27 января в 10.00

Но повторяю, пустят вех и так, без регистрации. На дня знакомая ходила без регистрации, без проблем.

Поделиться192025-02-01 18:09:43

Как вы уже заметили, в этом зале арт-объекты напоминают картины и статуи, но прежде чем я их покажу, объясню как к какому периоду истории здания и к какому владельцу сделана отсылка такими экспонатами.

Как я уже рассказала и как вы могли прочитать про историю дома, он строился изначально для Никиты Демидова, хотя сам он в нем практически не жил. В 1805 году Демидов умирает, а его усадьбу выкупает Михаил Петрович Голицын, которому стало тесно в усадьбе на Старой Басманной улице, 15, на нынешней территории сада имени Баумана. От той усадьбы в саду им. Баумана сохранился розовый флигель.

М.П.Голицын

В усадьбе уже не помещалась его богатая коллекция произведений искусства. Голицын к тому времени не только князь, шталмейстер и действительный камергер, но и известный библиофил, представитель одного из самых именитых российских родов. Он не достиг высот на государевой службе и вышел в отставку, проводив летние периоды в своей подмосковной усадьбе Пехра-Яковлевское, а холодную зиму в Москве. Вот он то и покупает бывший дом Демидова. В новый дворец съезжалась вся аристократическая Москва, а выставленную Голицыным коллекцию называли не иначе, как «московский Эрмитаж».

Князь приобретал произведения искусства на аукционах, нередко приобретая отдельные вещи из собраний других московских коллекционеров: Николая Федоровича Хитрово, Михаила Михайловича Голицына, Петра Гавриловича Головкина и других.

Коллекционер Павел Петрович Свиньин оставил интереснейшее описание этого собрания:

«Галерею князя Михаила Петровича Голицына можно назвать Музеем или Московским Эрмитажем в малом виде: то же разнообразие предметов. Начнем с картин. … «Иоанн, благовествующий в пустыне», есть произведение Рафаеля Урбинского. Но главное богатство галереи князя Михаила Петровича состоит в фламандской школе. Его Рубенс, Бот, Рюздаль, Вандер-Нер, Тербург, Вандер-Верф, Метцу, Вандер-Гейден, Теньер, Миерисы и Жерардо суть жемчужины, служившие украшением тех славных галерей, коим они прежде принадлежали… Из мраморов несравненно драгоценнее базальтовый бюст Тита. … В числе прекрасных фарфоров нельзя не отличить с первого взгляда двух колоссальных ваз, в роде этрусском. Они присланы в подарок Голицыну от французского короля. Сии вазы украшены превосходною живописью из Гомеровой «Иллиады» – кисти Беранжера.

Обозрение рукописей и редких изданий столь же приятно и любопытно. Священные: Библия, в двух частях XIII столетия, известная под именем Беррийской; два часовника, из коих один принадлежал Иоанне, Неаполитанской королеве; Молитвенник 1529 года из дома Герцога де Вальер с миниатюрами...; Служба Пресвятой Богородице, редкий манускрипт, подаренный Козимою Медицис Карлу V при удалении его в монастырь; Арабский Алкоран, писанный золотыми буквами по шёлковой бумаге и украшенный вкруг каждого листа превосходными виньетками. … «Птичная охота» – превосходный манускрипт, содержащий 91 рисунок, подарен был Королем Франсуа I адмиралу Боннье. «Записки Филиппа Коммина», содержащие жизнеописание Людовика XI. Двенадцать превосходных миниатюров украшают сию рукопись».

Вот такие поистине сокровища были в коллекции М.П.Голицына.

Но Голицын разорился, коллекцию и этот дом пришлось продать. И в Москве, до этого восхищавшейся Голицыным, стали порицать его: «Либо мот, либо жмот, оставил без средств троих детей». Коллекция была продана с аукциона, часть картин вернулась во Франции, где когда-то была куплена. Сам Голицын был вынужден жить у своего родственника недалеко отсюда, тоже на Новой Басманной ул. И вот уже после Михаила Голицына дом был выкуплен казной для устройства Сиротского приюта.

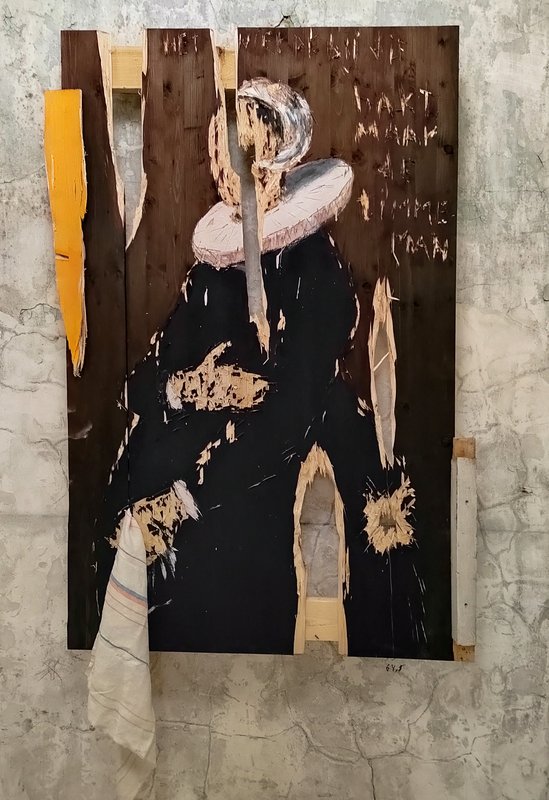

Отдавая дань увлечению Голицына фламандским искусством, в зале представлены работы художника Нестора Энгельке, который топором вырубает «картины» под Хальса.

Серия «Деревянные голландские портреты» представляет собой последствия художественного акта — переработки старой классической живописи (а именно голландской школы XVI–XVII веков) в «топоропись» (с помощью топора) или «деревопись». Техника заключается в следующем: известное живописное произведение, например, мужской портрет 1638 года кисти Самуэля Хофманна, или одна из работ Бартоломеуса ван дер Хельста, или картина Франса Хальса, вырубается на сосновом щите, сделанном из лучших хвойных пород северного леса, после чего оно предстает перед зрителем со всеми своими занозами, зазубринами и заострениями. Эти детали особенно остро заставляют задуматься об искусстве работы с деревом, где важен не только итог, завершенная работа, картина, но и само действие, сам акт рубления, разрубания и вырубания. Особенно важно здесь взаимодействие художника и картины, а также его переосмысление старой школы живописи, ее трансформация в грубую протоживопись с помощью топора.

Нестор Энгельке -художник, архитектор, член общества вольных лесорубов. Родился в 1983 г. в Санкт-Петербурге. Выпускник Академии художеств, участник и один из основателей группы «Север-7».

Н. Энгельке происходит из родовитой семьи петербургской интеллигенции — сын и внук известных архитекторов и искусствоведов с раннего детства был связан с Академией художеств. Обучаясь в последние школьные годы в Академическом художественном лицее имени Б. В. Иогансона, он близко сошелся с двумя другими будущими художниками, которые в 2013 году стали известны как «Север-7» — Александром Цикаришвили и Леонидом Цхэ. После окончания архитектурного факультета Академии художеств (Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) он стал практикующим архитектором и часто строил из дерева. Во время учебы, как говорит Энгельке, ему постоянно хотелось изобретать и придумывать что-то новое, что и стало стимулом к занятиям современным искусством.

Как архитектор Нестор Энгельке любит и ценит дерево, знает материал, способен разглядеть эстетические достоинства в любом заборе и предпочитает в качестве основы для работ «дерево с историей». Дерево, понимаемое как природная сущность, стало основной темой искусства Энгельке. «Меня интересует само дерево — оно живое, это какой-то кусок плоти. В его росте есть застывшее движение. Вот просто лежит ветка, и мне интересно найти ей место в жизни человека. Когда дерево — только материал для стульев и шкафов, то оно не главное. А если я, допустим, замахнусь на него топором, то оно проявит себя, из него полезет суть, произойдет его высвобождение из шкафа, из тумбочки, из стены», — говорит Энгельке.

Придуманная и постоянно оттачиваемая им техника «деревописи» отчасти стала реакцией на обязательные натюрморты в бесконечном процессе академического обучения: бумагой для художника становится дерево, а его карандашом — топор. Вырубая штрихи и линии на деревянной поверхности, художник создает рисунок, который получает вид «обратного» рельефа. Энгельке называет себя «членом Общества вольных лесорубов», а свои работы определяет терминами «протоживопись» и «протоскульптура» — в этих словах заложено стремление к истокам искусства, поиск которых стал делом всех участников «Севера-7»

Поделиться202025-02-01 18:25:51

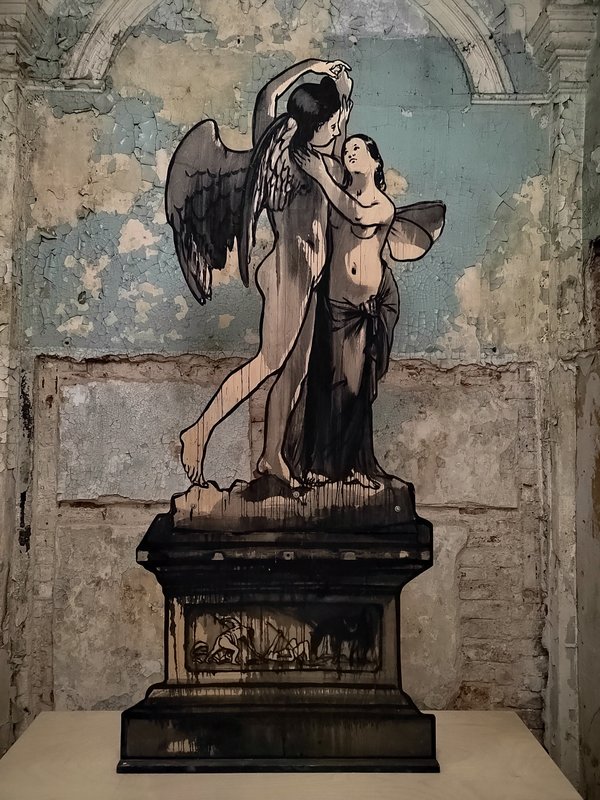

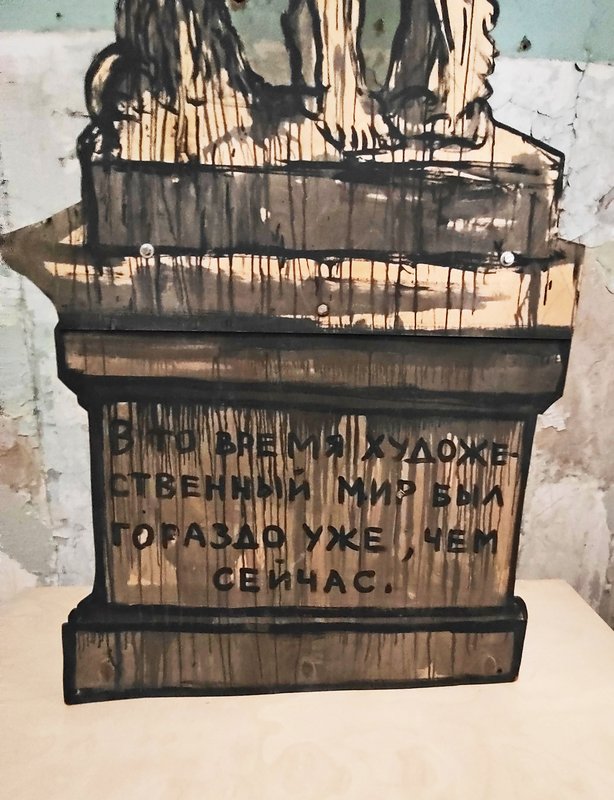

Также тут можно видеть работы человека, который взял себе псевдоним Шишкин-Хокусай и является художником Мариинского театра. Шишкину-Хокусаю привычно делать плоские изображения, поэтому он изобразил в плоском виде скульптуры Летнего сада.

Поводом для создания таких плоских "скульптур" послужил факт того. что не так давно мраморные скульптуры Летнего сада заменили на такие же, сделанные из современных материалов, а подлинники убрали в музей. Питерцы отреагировали на это отрицательно. Одной из реакций были эти изображения Шишкина-Хокусая.

«Фанерный Летний сад» Шишкина-Хокусая подчеркивает замену подлинных ценностей суррогатами, плоскими открытками.

Фанерные скульптуры являются визитной карточкой Шишкина-Хокусая. Идея использовать плоские фигуры возникла в результате многолетней работы над театральными декорациями — сценограф по образованию, Шишкин-Хокусай работу над спектаклем всегда начинал с того, что вырезал и расставлял фигурки в масштабе 1:20 внутри макета сцены.

В поле современного искусства фигурки сохраняют первоначальный игровой элемент, позволивший автору однажды сравнить их с оловянными солдатиками. «Фанерные фигуры — моя волшебная палочка, позволяющая легко преображать любое место», — говорит Шишкин-Хокусай. По словам художника, он совершает «офанеривание мира», заполняя его своими инсталляциями.

Александр Шишкин — сценограф по образованию. Сотрудничает с режиссерами Андреем Могучим и Юрием Бутусовым в оформлении спектаклей на главных театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Работа художника» (2008, 2011, 2012 и 2014).

В 2010 году Шишкин вошел в состав петербургской художественной группировки «Паразит» и с тех пор в современном искусстве выступает как Шишкин-Хокусай. Художник присоединил к своей фамилии, которая также является фамилией широко известного в России живописца, имя знаменитого японского художника Хокусая.

Первый проект художника в сфере современного искусства «Соки света» был выдвинут на премию Кандинского (2012). В последующие несколько лет Шишкин-Хокусай показал себя мастером паблик-арта. Его популярные персонажи — нарисованные черной краской и вырезанные из фанеры фигуры девочек были установлены в общественных пространствах. В 2017 году художник участвовал в первой Триеннале российского современного искусства Музея «Гараж», задействовав для своей инсталляции временный павильон музея работы Шигеру Бана. Шишкин-Хокусай разместил по карнизу практически разобранной постройки фанерные реплики скульптур из Эрмитажа и Летнего сада, тем самым превратив с помощью плоских фигур московский вид в петербургский. Начиная с октября 2017 года его инсталляция «Штурм» из 43 фанерных фигур, посвященная столетию русской революции, регулярно и с успехом демонстрируется в Лондоне. В 2019 году со своей инсталляцией «Фламандская школа» Шишкин-Хокусай стал участником павильона России на 58-й Венецианской биеннале.